AI FIRST2:AI時代の「共創」をアップデートする ― 思考の増幅器としてのAIと人間のディレクション能力

AIを単なる作業効率化のツールとして使うのか、それとも創造的なパートナーとして活用するのか。この問いに対する答えが、これからの企業活動や新規事業開発の成否を分けることになるかもしれません。

2025年11月21日、ロフトワークで開催されたイベント「AI FIRST 2:AI時代の「共創」をアップデートする」では、CPOの棚橋弘季から、AI時代における「共創」のあり方について理論的な枠組みと具体的な実践事例を交えながら紹介しつつ、参加者とともに議論を深めました。新規事業開発やLTV向上、創造的人材育成に携わる企業団体の方々が集まり、AIと人間の動的な協働について考える場となったイベントの様子をレポートします。

AIとの敵対関係から、創造的パートナーシップへ

「AIに働かされている気がする」――。そんな声を聞くことが増えています。プロンプトを考え、指示を出し、修正を重ねる。まるでAIのオペレーターになってしまったかのような感覚。しかし、本来AIとの関わり方はそうではないはずです。

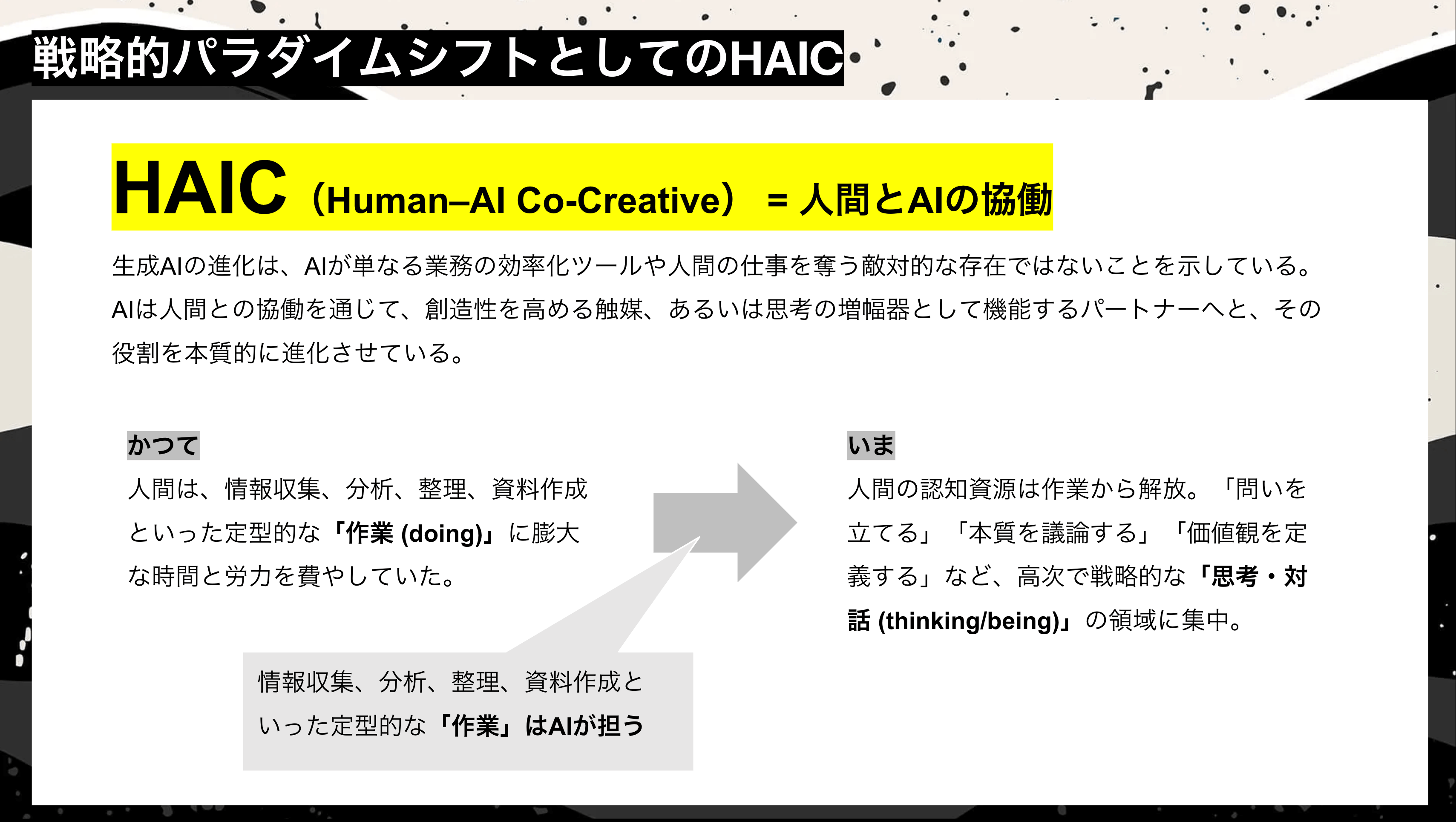

冒頭、棚橋からHAIC(Human–AI Co-Creative)というコンセプトが紹介されました。これは、AIと人間が敵対関係ではなく創造的パートナーとして協働する関係性を指します。

従来のAI活用は、効率化のための道具として位置づけられることが多くありました。情報収集や分析、資料作成といった定型的な作業をAIに任せることで、時間を短縮する。確かにそれも重要な価値です。しかし、HAICが目指すのはそれだけではありません。AIを単なる「作業の代行者」としてではなく、「思考のパートナー」として捉えることで、人間の創造性そのものを増幅させようという発想です。

では、人間の役割が「作業」から「思考・対話」へ移行するとは、具体的にどういうことなのでしょうか。

作業中心のモードでは、人間は「何をするか」に焦点を当てます。情報を集める、文書を作る、データを整理する。こうした個別のタスクをこなすことが目的になります。しかし、思考・対話中心のモードでは、「何を問うか」「どう意味づけるか」が中心になります。

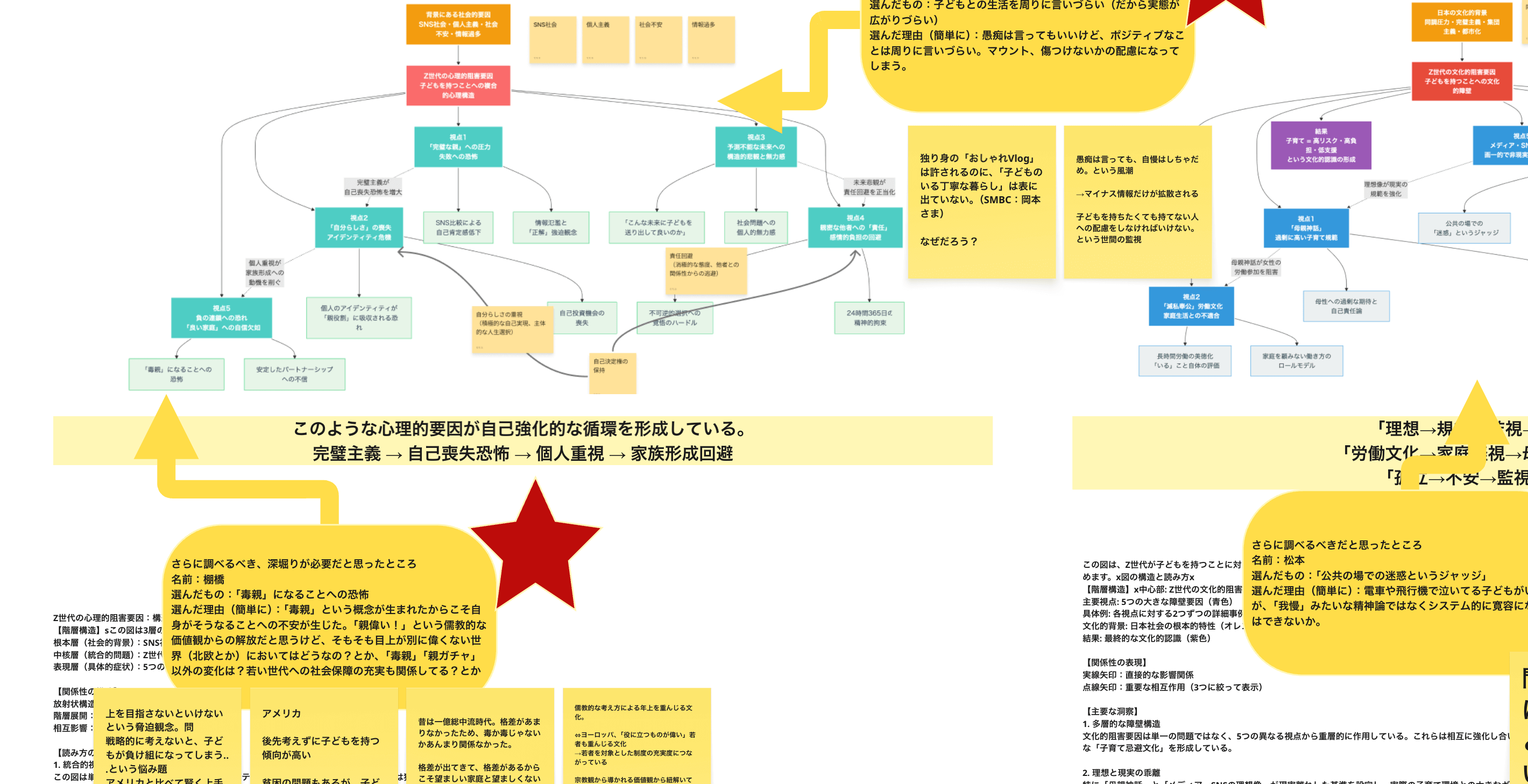

たとえば、少子化という社会課題に取り組む際、作業中心であれば「少子化に関するデータを集める」「先行事例を調べる」といったタスクに終始します。一方、思考・対話中心であれば、「なぜZ世代は子どもを持つことに躊躇するのか」「将来への不安の本質は何か」「子育てに関するポジティブな情報が届かないのはなぜか」といった本質的な問いを立て、それについて対話を重ねながら理解を深めていきます。

AIは膨大な情報を瞬時に集め、整理することができます。しかし、「どの問いが本質的か」「どの視点が今必要か」を判断することはできません。そこに人間の役割があります。人間が戦略的な問いを立て、AIがそれに応える形で情報を提供する。そして、その情報をもとに人間がさらに思考を深め、新たな問いを生み出す。この循環こそが、HAICの本質です。

実際、このイベントで使用されたプレゼンテーション資料も、約8割をAIが作成したものでした。何をどのような表現で話すか、どういう順番で話すか、どのような視覚表現を用いてプレゼンテーションを構成するのかを、棚橋自身がロフトワークでの実際のプロジェクトでの情報や顧客との対話での文字起こしデータをインプットにしながら、AIと会話しながら組み立てていったといいます。AIは生成の作業を担い、人間は何をどのように伝えるのかに関する思考と対話を担う。このパートナーシップが、体験品質を高めることにつながったのです。

暗黙知を形式知化する「コレクティブディスカバリーメソッド」

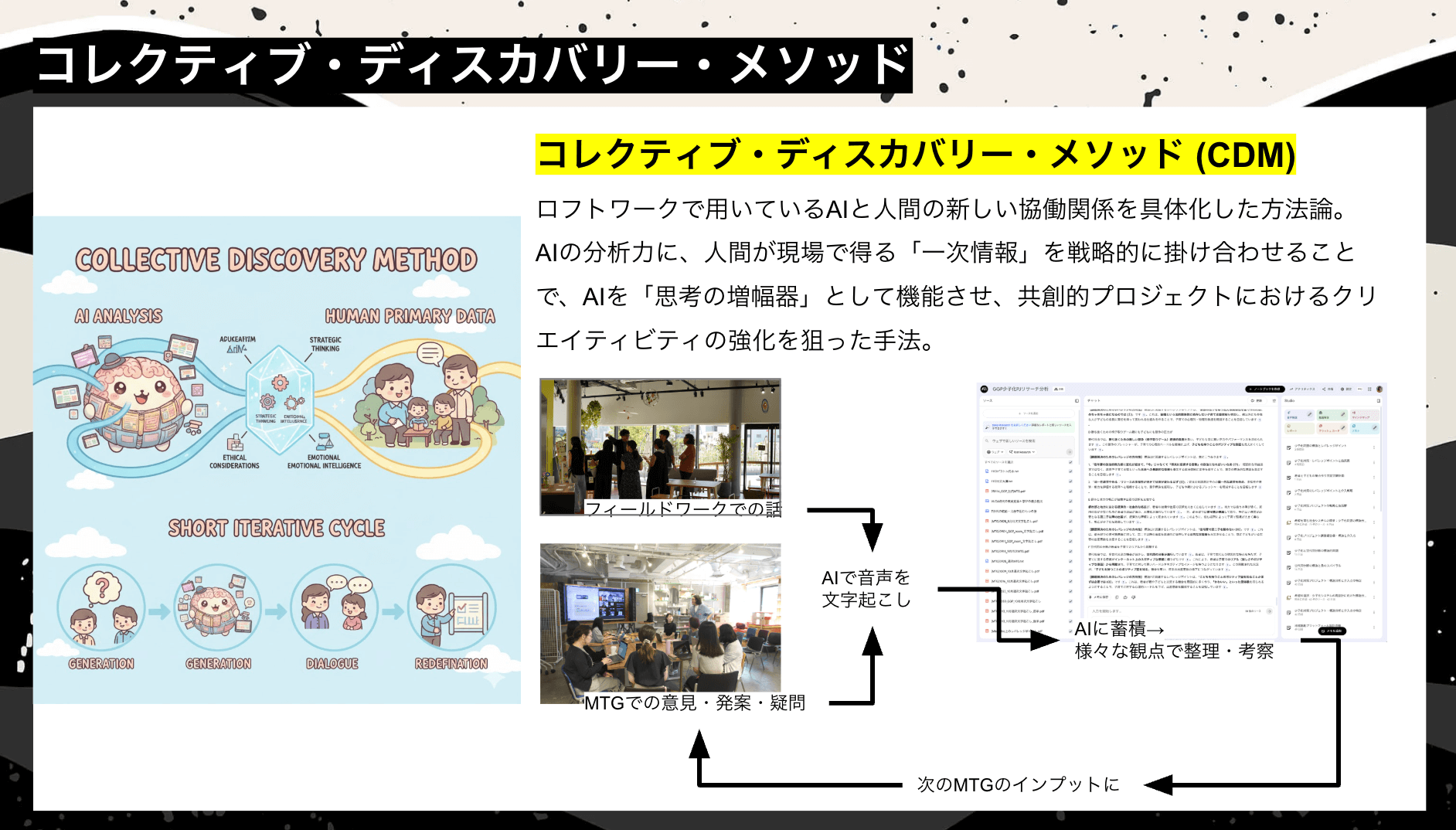

HAICを実践するための具体的な方法論として、ロフトワークが用いている「コレクティブディスカバリーメソッド」が紹介されました。

コレクティブディスカバリーメソッドとは、集団(コレクティブ)の中に埋もれている暗黙知を、AIと人間の協働によって発見(ディスカバリー)し、形式知化していく循環型のアプローチです。その核心は、「対話の記録」「AIによる構造化」「新たな視点の注入」「さらなる対話」というサイクルを高速で回すことにあります。

AI以前の従来のワークショップでは、参加者が民主的に意見を出し合えるよう、付箋にアイデアを書き出しながら、それをベースに議論を進める方法をとっていました。

しかし、このやり方にはいくつかの限界がありました。

まず、口頭による発言内容が十分に記録されず、議論の全体像を俯瞰することが難しい点があります。また、付箋に書き出す点では民主的に参加者全員の意見を集められても、議論に入ると声の大きい人の意見が優先されがちで、多様な視点が見落とされることもありました。発言が可視化できないことによる影響です。それが原因となって議論が一方向に進んでしまい、多様な観点から考え直す機会が失われることも少なくありませんでした。

コレクティブディスカバリーメソッドは、こうしたワークショップの課題も解決します。

まず、ワークショップ中は参加者が発話した音声をすべて記録しAIで文字起こしデータを作成します。参加者が語った具体的なエピソード、感じた違和感、浮かんだアイデアなど、その場でしか生まれない「生の声」が、すべてデータとして残されます。

次に、AIがこれらの情報を分析し、論点を構造化します。構造をその場で図解化して可視化することで何がこれまで話されていたかを参加者が可視化できるようになり、論点が声の大きな人の意見に偏るのを避けやすくなります。また、ワークショップでの議論をさらに深掘りするためにその場でAIでDeepResearchで調査した情報を加えて、問題の構造を図解化してもらうこともあります。

図解化の方法もさまざまで、氷山モデルなどのフレームワークを用いて、表面的な現象とその背後にある価値観や前提を整理したりもしますし、システム思考のループ図を用いることもありますし、関係性を示した図解を作成してもらうことで一見バラバラに見えた意見の間にある共通点や対立点を明らかにしたりもします。

もちろん日をまたいだ複数回のワークショップの議論を整理することもAIに頼れば容易にでき、人間はこれまでにない広い視野で思考を巡らせることが可能になるのです。

ノイズを注入するというファシリテーション技術

こうした形でAIを参加させることより、ワークショップでの暗黙知的な情報が形式知化され、参加者全員が共有できる状態になるのです。いわゆるワイガヤ*のAI時代のアップデート版です。

*本田技研工業株式会社の企業文化として根付く精神。議論の場では、年齢や職位にとらわれず、ワイワイガヤガヤと腹を割って話し合う姿勢が示されている。

ここで重要な役割を果たすのが、「ノイズの注入」です。これはAIも参加する共創の場でのファシリテーションテクニックです。AIの特性上、同じ文脈で同じような情報を与え続けると、AIの推論も一般的で予測可能なものになってしまいます。たとえば、「少子化の原因」について一般的なデータだけを与えれば、AIは教科書的な回答しか返してきません。

しかし、そこに独自のフィールドワークで得た実践知や、プロジェクト固有の視点を意図的に加えることで、AIの推論を変化させることができます。「このプロジェクトでは、Z世代の当事者の声を重視している」「経済的要因だけでなく、情報環境の問題も扱いたい」といった文脈を明示的に与えることで、AIはそのプロジェクトに応じた創造的な整理や提案を行えるようになるのです。

文脈を意図的に切り替える指示も有効です。「今度は企業側の視点で考えてみよう」「行政の立場ならどう見えるか」といった視点の転換を促すことで、議論が硬直化することを防ぎ、多角的な理解を深めることができます。

こうしたファシリテーションがAIとの共創では不可欠で、それが先に述べた人間が思考と対話を担い、AIが作業を担うという分担の意味するところです。

このようなファシリテーション技術も駆使して、ワークショップでの発言や、フィールドワークで引き出した生の情報、AIによる圧縮・構造化、そして新たな視点の注入を組み合わせることで、議論の質が段階的に高まっていく。これがコレクティブディスカバリーメソッドの循環構造なのです。

SMBCグループ・少子化プロジェクトでの実践事例

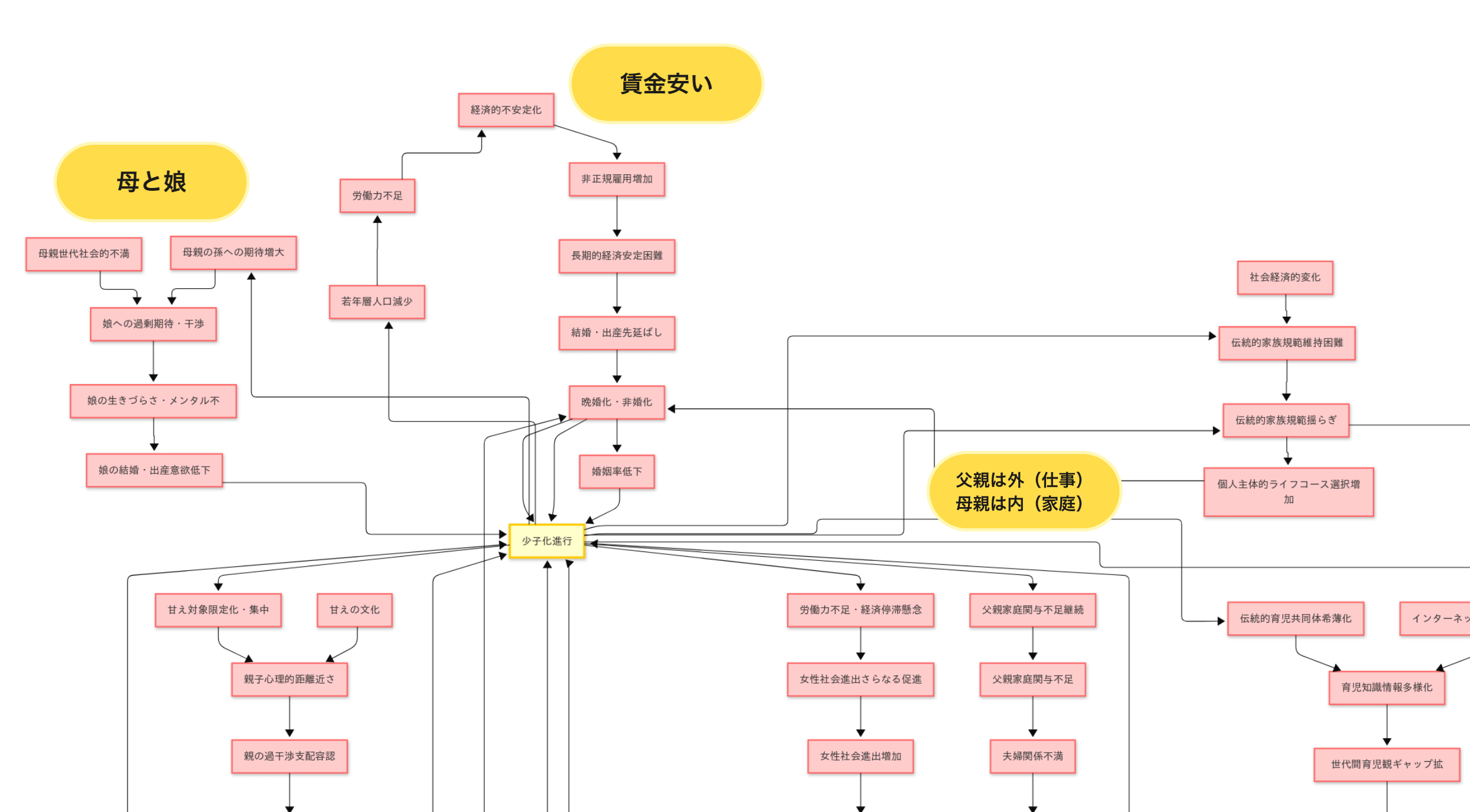

コレクティブディスカバリーメソッドが実際にどう機能するのか。SMBCグループと実施している少子化プロジェクトが具体例として紹介されました。

このプロジェクトの目的は、一社では到底解決しようがない少子化という社会課題に共創という形で複数団体が向き合うことができるかを探ることでした。その最大の特徴は、プロジェクト参加者の座組です。SMBCグループのメンバーに加え、月1回の全体セッションには10数社から多様なステークホルダーが参加。それぞれが異なる専門性や立場を持ちながら、「少子化」という共通テーマにについて議論を重ねてきました。

とりわけ探索の起点としては、Z世代が結婚・出産・子育てに対して抱える本質的な課題を理解し、解決の糸口を見出すことが目指され、半年間にわたって進てきています。(プロジェクトは今年度いっぱい継続中)その実践の中では、コレクティブディスカバリーメソッドの3つの段階を繰り返しながら、少子化という社会課題への理解を深めていっています。

第一段階:AIを使って多角的に情報を集める

プロジェクトはまず参加者それぞれが少子化の背景を探る情報収集から始まりました。少子化が何故起こっているのかを考えるきっかけになる情報を、AIも用いて複数の角度から調べ、ディスカッションの場に持ち寄ります。ここがコレクティブディスカバリーメソッドの第一段階です。

ポイントは、あらかじめ事務局側で調査の基本的な視点を提示する「調査ディレクション」を行ったこと。これにより、人間が思考を担うという方法論を遵守しながら、Z世代の結婚観、出産をめぐる経済的負担、子育て環境の現状などの情報が集められました。

第二段階:視点の揺らぎを歓迎する対話を行う

対話の場では、集めた情報を AIで整理、可視化したものを共有しながら「こういう課題がありそうだよね」「これは意外と見落とされているかも」といった自由な発言が飛び交います。

ここで重要なのは、変にまとめようとしないこと。むしろ、それぞれが勝手なことを言い、多様な実践知を出し合うことが推奨されました。「そうなんですね」「教えてくれてありがとう」というスタンスで、まずは情報を収集することに徹する。意図的にノイズとなるような視点の揺らぎを歓迎するのです。

この段階での対話もすべて録音され、AIに蓄積されていきます。AIが調べた一般的な情報に参加者固有の体験や感情に基づくユニークな情報が混ざりあっていく、これがコレクティブディスカバリーメソッドの第二段階です。

第三段階:構造的整理の先に、新たな発見に辿り着く

そしてワークショップセッションと次のセッションの間に、AIがこれらの情報を構造化します。たとえば、「ポジティブに置き換える必要性」「SNSには大変な情報ばかりでポジティブな情報が届いていない」「将来が見えない不安がリスク回避や完璧主義を生んでいる」といった論点が、氷山モデルなどのフレームワークで整理されました。

そして次のセッションでは、この整理された情報が参加者に共有されます。「先日の議論はこうでしたよね。いくつかポイントがあるので、後半はこの点について深めていきましょう」というように、構造化された情報をもとに、さらに深い対話が展開されるのです。これがコレクティブディスカバリーメソッドの第三段階であり、少子化という問題の背後にある社会システムの構造的な問題を理解するための「新たな視点の注入」につながります。

もちろん、この3段階を日をまたがず、1日のワークショップのなかで休憩を挟んで行うこともあります。このスピード感が、従来のワークショップにはなかった創造性の高まりを生んでいます。

以前であれば、ワークショップ後に「1週間後にまとめてきます」と言って、さらに2〜3週間後に再び集まる。そのころには議論の熱が冷め、細部も忘れてしまいます。しかし今は、1〜2時間話した直後にAIで整理し、その場で、あるいは数日後には次のステップに進めます。議論の連続性が保たれることで、「さっきこれを話したから、違うことがわかった」という発見の連鎖が生まれやすくなっているのです。

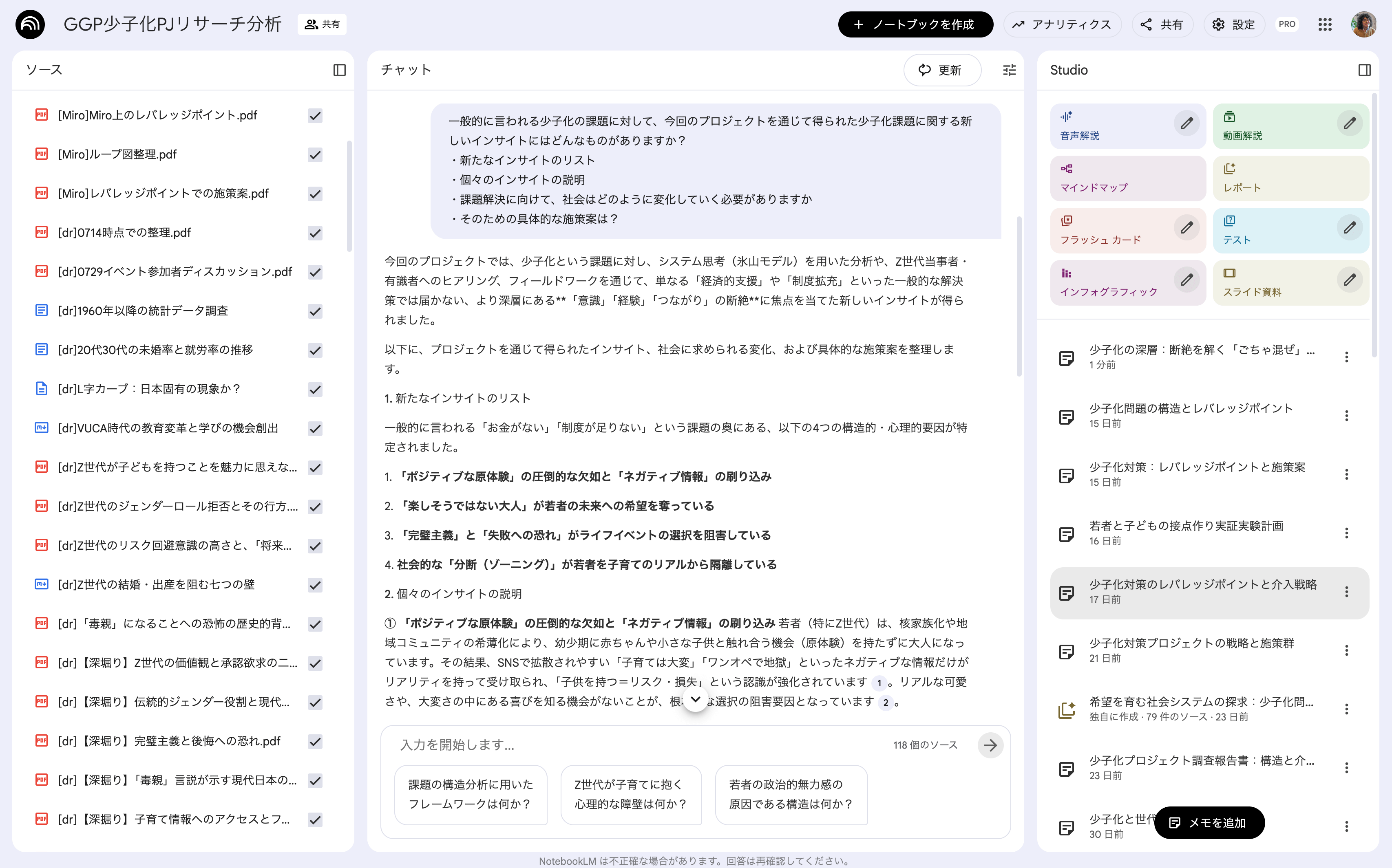

独自の情報を蓄積したAIプラットフォーム

少子化のプロジェクトでは、情報を蓄積する AIプラットフォームとして、NotebookLMを使っています。いまはプロジェクトのコアメンバーがアクセスできるクローズドな環境にしています。外部のWebには公開されず、プロジェクトメンバーだけが利用できる実証実験的な場です。そこには、これまでのすべての議論の記録が蓄積されており、いつでも振り返ることができます。プロジェクトの経緯を要約して、後から参加する人向けの情報としてまとめることも、少子化の問題に関する特定のポイントで深掘りする質問に対する答えを得ることもできる、プロジェクト独自のAI共創環境が作られました。

議事録作成といった作業も、録音してAIに任せれば5分で終わる時代。人間は本質的な思考と対話に集中できるようになりました。これがコレクティブディスカバリーメソッドを支える環境なのです。

人間に求められるディレクション能力

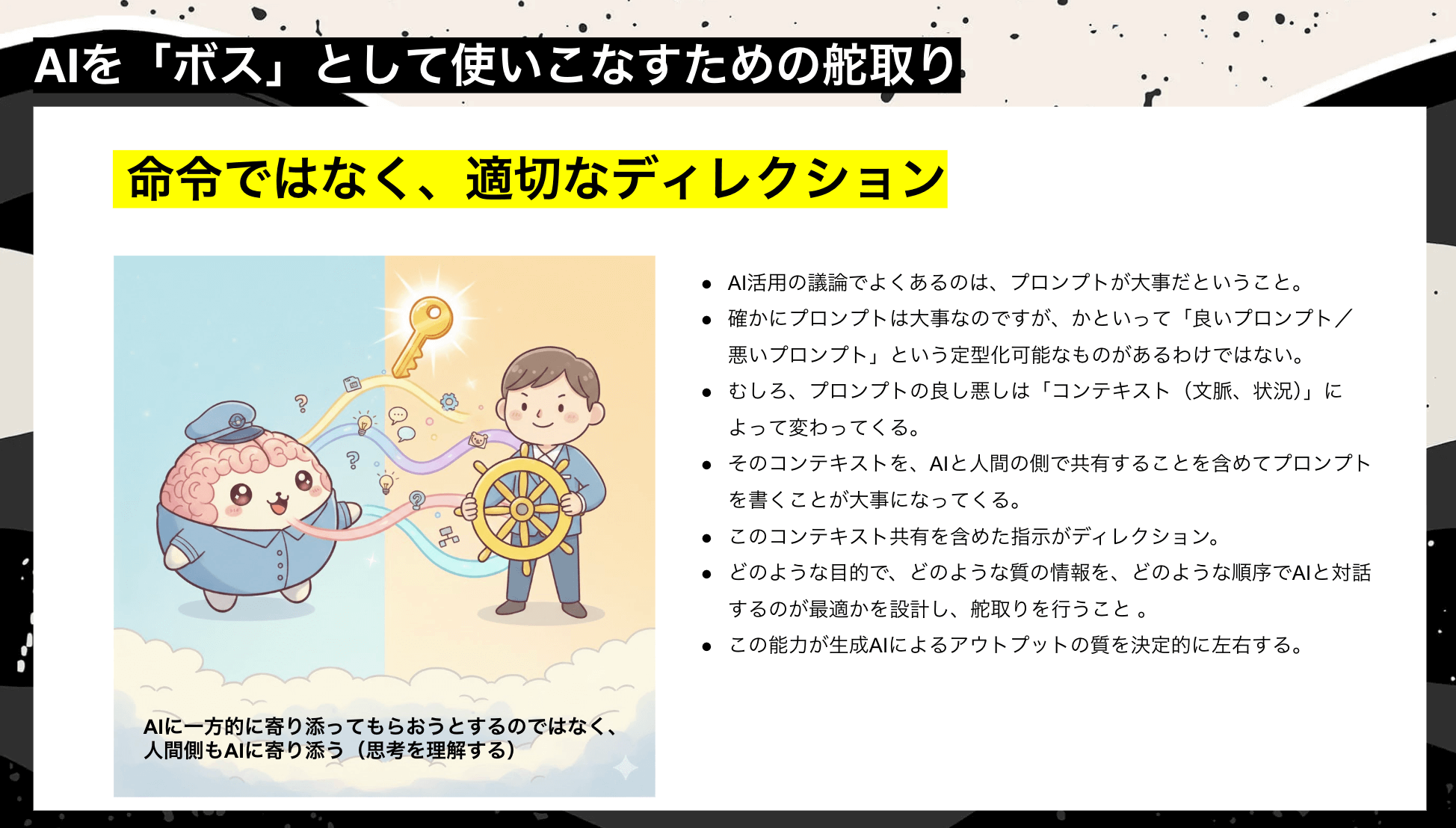

しかし、AIが優秀だからといって、すべてを任せればよいわけではありません。むしろ、人間の共創のためのディレクション能力がこれまで以上に重要になります。なぜディレクションなのでしょうか。

AIは可能性が無限大だからこそ、方向性を示さなければ期待する成果を得られません。人間が欲しくない情報を延々と返してきたり、的外れな提案をしてきたりすることもあります。これは、AIが人間の意図や文脈を十分に理解していないために起こります。

棚橋は、これを映画におけるディレクションに例えました。監督や演出家は、俳優やカメラマン、美術スタッフに対して、「こういう雰囲気で」「このシーンではこの感情を表現してほしい」と具体的に指示を出します。なぜなら、それぞれのクリエイターは高い技術を持っていても、監督が何を表現したいかを理解していなければ、作品全体としての一貫性が失われるからです。

AIに対するディレクションも、本質的には同じです。AIは情報処理能力や生成能力において優れていますが、「このプロジェクトで何を達成したいのか」「どういう文脈で情報を使うのか」を自律的に理解することはできません。人間が明確な意図を持ってディレクションしない限り、AIは自分が欲しいものを返してくれないのです。

では、AIに対するディレクションとは、具体的にどういうことなのでしょうか。

まず、ゴールとコンテキストの明示です。「このプロジェクトでは、Z世代の少子化に関する課題を探っている」「金融機関として、どんな支援ができるかを考えたい」といった背景をAIに伝えることで、AIの情報収集や提案の方向性が定まります。単に「少子化について調べて」と指示するのではなく、なぜそれを調べるのか、どんな立場から考えるのかを明確にすることが重要です。

次に、段階的な問いの設計です。いきなり「解決策を教えて」と聞くのではなく、「まず現状を整理しよう」「次に原因を掘り下げよう」「その上で解決のアイデアを考えよう」というように、思考のステップを設計します。それぞれの段階で適切な問いを投げかけることで、AIとの対話が構造化され、より深い洞察が得られるようになります。

さらに、フィードバックと調整です。AIが返してきた情報や提案を評価し、「この視点は良い」「ここはもう少し具体的に」「この方向性は違う」といったフィードバックを与えます。このやり取りを通じて、AIは人間の意図をより正確に理解し、次第に期待に沿ったアウトプットを出せるようになります。

また、視点の転換の指示も重要です。「今度は企業側の視点で考えてみて」「行政の立場ならどう見えるか」といった指示を出すことで、多角的な分析が可能になります。これは、先ほど述べた「ノイズの注入」とも関連します。

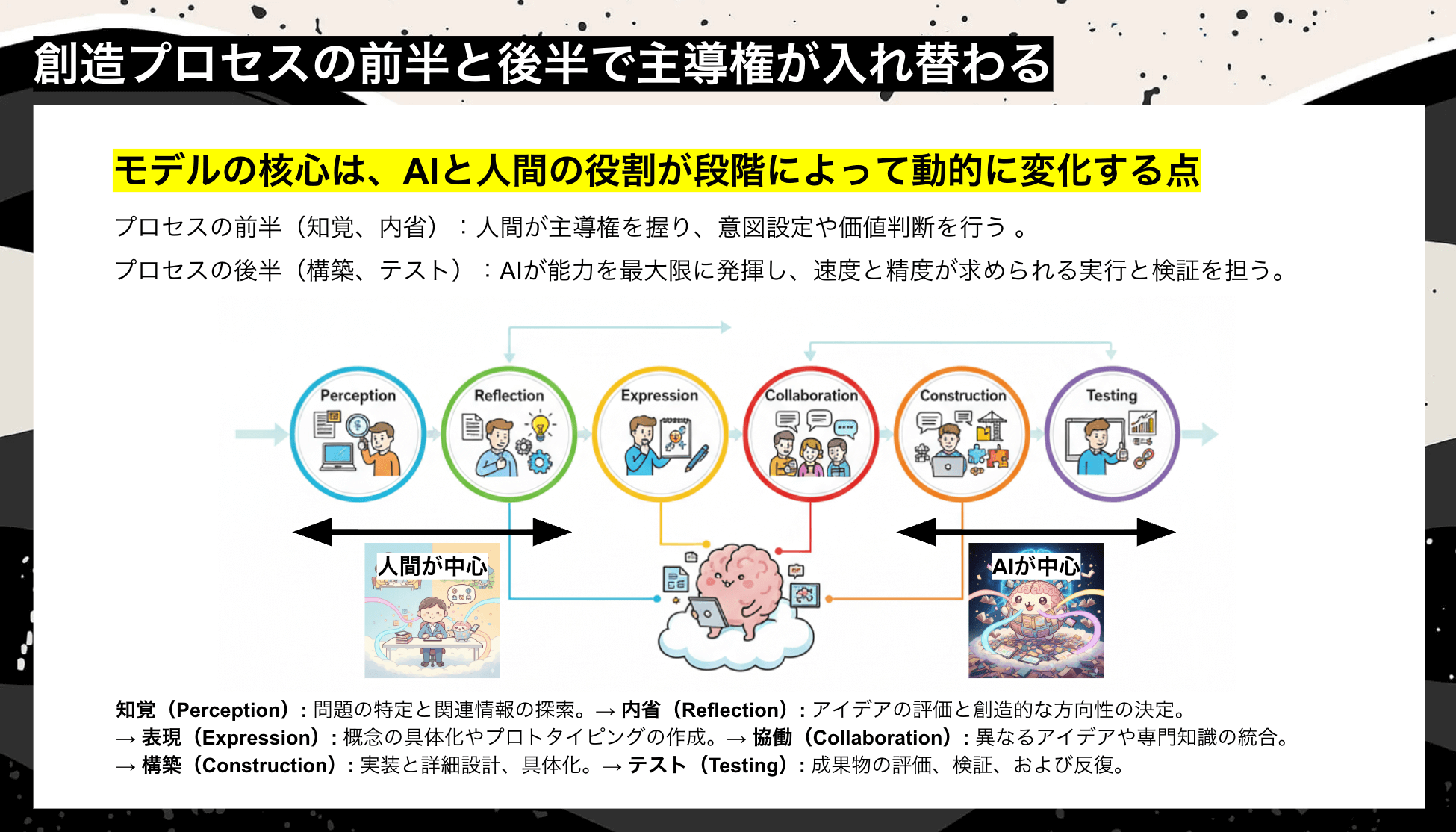

HAI-CDPモデルの6段階

ここで紹介されたのが、HAI-CDP(Human–AI Co-Creative Design Process)モデルです。これは、デザインプロセスを6つの段階——1.知覚、2.内省、3.表現、4.協働、5.構築、6.テスト——に分けたもので、情報収集・分析・構築・テストといった作業の多くをAIが担います。

しかし、「知覚(Perception)」と「内省(Reflection)」という段階においては、依然として人間の役割が中心になります。

知覚とは、何が本質的な問いなのかを見極める能力です。プロジェクトにおいて、今どの段階にいて、何を明らかにすべきなのか。多くの情報の中から、何が重要なシグナルなのかを感じ取る。これは、人間の直感や経験に深く根ざした行為です。

内省とは、得られた情報や提案を振り返り、自分たちの文脈に照らして意味づける能力です。AIが提示した分析結果が、本当にこのプロジェクトにとって意味があるのか。どの視点を採用し、どの視点を保留すべきか。こうした判断は、人間の価値観や戦略的思考に基づいて行われます。

このように、AIが作業の多くを担う時代だからこそ、人間は知覚と内省という高次の思考活動に専念できるようになります。そして、それを支えるのがディレクション能力なのです。

協働のカギとなる、コンテキストエンジニアリング

AIとの協働を成功させるために、人間に求められる思考スキルの一つが、コンテキストエンジニアリングです。

コンテキストエンジニアリングとは、AIとの対話における文脈を設計し、コントロールする能力を指します。これは、情報を構造化し、システム思考的に捉え、批判的に吟味しながら、実践知と形式知のギャップを埋めていく一連のプロセスです。単独のプロンプトで答えを得るのではなく、文脈を積み重ね、時には切り替えながら、AIとの対話を戦略的に設計していくことが求められます。

なぜ、コンテキストがこれほど重要なのでしょうか。それは、AIが推論を行う際、与えられた文脈に強く依存するからです。

たとえば、「少子化の原因を教えて」と単純に聞けば、AIは一般的な統計データや教科書的な説明を返してくるでしょう。しかし、「Z世代が結婚や出産を躊躇する背景には、経済的要因だけでなく、SNSで流通する情報の偏りも影響しているのではないか。この仮説について、実際のデータや事例を探してほしい」と文脈を明示すれば、AIはより具体的で有用な情報を返してきます。

しかし、そもそもAIの推論には重要な制約があります。AIが情報を処理する際、扱えるコンテキストの量には限界があることです。棚橋は、これを「机の上」の比喩で説明しました。

机の上に置けるものの量は決まっています。どんどん情報を積み重ねていくと、やがて机はいっぱいになり、新しい情報を置くスペースがなくなってしまいます。AIのコンテキストウィンドウ(一度に処理できる情報の範囲)も、これと同じです。

- 推論は与えられたコンテクストに依存する

- しかし、AIが保持できるコンテキストの量には限界がある

- ゆえに、推論の組み合わせで適切な答えを得るためには、AIが用いるコンテキストを人間の側がコントロールしなくてはならない。

これが先に挙げたようなコレクティブ・ディスカバリー・メソッドのような形で、AIを利用する際にコンテキストエンジニアリングのようなスキルが必要になる理由です。

コンテキストエンジニアリングのための思考スキル

こうした判断をするためには、構造的な思考力が求められます。プロジェクト全体の流れを俯瞰し、今どの段階にいて、次に何が必要かを見極める。そして、適切な形でどのコンテキストを重視すべきかを人間側がコントロールしてあげないと、意図したアウトプットは得られません。

具体的には、以下のような技術が必要になります:

- 情報の階層化: 背景情報、前提条件、具体的な問い、期待する成果といった情報を階層的に整理し、優先順位をつける

- 文脈の明示的な切り替え: 「ここからは視点を変えて考える」と宣言することで、AIに新しいモードでの推論を促す

- 定期的な要約と再構築: 長い対話の途中で「ここまでの議論を要約して」と指示し、重要な論点だけを抽出して次のステップに進む

- 不要情報の削除: プロジェクトの段階が変わったら、古い文脈を意図的にリセットし、新しい問いに集中できるようにする

このように、コンテキストを設計し、コントロールすることで、AIとの対話の質が飛躍的に高まります。これこそが、コンテキストエンジニアリングの本質なのです。

AIとの共創に求められる非認知能力

コンテキストエンジニアリングという技術的なスキルに加えて、AIとの共創を成功させるためには、非認知能力も重要になります。

非認知能力とは、認知能力(知識や論理的思考力など、いわゆる「頭の良さ」)とは異なる、人間の内面的な資質を指します。具体的には、主体性、粘り強さ、レジリエンス(回復力)、協調性、自己認識、好奇心、創造性といった能力です。これらは、IQテストでは測れない、しかし人生やキャリアにおいて極めて重要な能力として、近年注目されています。

では、なぜAIとの共創において、非認知能力が必要になるのでしょうか。

一つは、思考の主体性を保つためです。AIは瞬時に大量の情報を提供し、それなりに説得力のある提案をしてきます。しかし、それに無批判に従っていては、自分自身の思考が失われてしまいます。「AIがこう言っているから正しいだろう」と安易に受け入れるのではなく、「本当にこれが自分たちのプロジェクトにとって適切なのか」「別の視点はないか」と問い続ける主体性が必要です。

二つ目は、試行錯誤を続けるためです。AIとの対話は、一発で完璧な答えが出ることは稀です。最初の問いかけ方が不適切だったり、返ってきた情報が期待と違ったりすることもあります。そこで諦めずに、問い方を変えてみる、文脈を調整してみる、別の角度からアプローチしてみる——こうした粘り強さやレジリエンスがなければ、AIを使いこなすことはできません。

棚橋は、デュアルプロセス理論を引き合いに出して、この点を説明しました。人間の思考には、システム1(直感的・自動的)とシステム2(論理的・熟考的)の2つのモードがあります。システム1は素早い判断を可能にしますが、バイアスの影響を受けやすい。システム2は時間がかかりますが、深く論理的に考えることができます。

AIを使えば使うほど、システム1に頼りやすくなる傾向があります。なぜなら、AIが即座に答えを返してくるため、それを見ながら考えることで、自分自身の深い思考(システム2)が省略されてしまうからです。AIの応答に反射的に反応するだけでは、本質的な洞察は得られません。

「コンテキストの設計者になろう」

だからこそ、メタ認知的な姿勢が重要になります。「今、自分は本当に考えているのか、それともAIの応答に流されているだけなのか」と自己認識を働かせる。AIが提示した情報に疑問を持ち、批判的に吟味する。間違った方向に進んだら、素直に認めて軌道修正する。こうした非認知能力があってこそ、AIは真の意味でのパートナーになり得るのです。

また、協調性も重要です。コレクティブディスカバリーメソッドのように、複数の人間とAIが協働するプロジェクトでは、他者の意見を尊重し、多様な視点を受け入れる姿勢が求められます。「自分の実践知が正しい」と固執するのではなく、「あの人はこういう経験をしているのか」と学ぶ姿勢が、議論の質を高めます。

さらに、好奇心や創造性も欠かせません。AIは既存の情報をもとに推論しますが、全く新しい発想を生み出すことは苦手です。「こんな視点もあるのでは」「ここをもっと掘り下げてみたい」という人間の好奇心が、AIとの対話に新しい展開をもたらします。

このように、AIとの共創においては、技術的なスキル(コンテキストエンジニアリング)と、内面的な資質(非認知能力)の両方が求められます。どちらか一方だけでは不十分です。コンテキストを巧みに設計できても、主体性や粘り強さがなければ、AIに振り回されてしまいます。逆に、強い意志や創造性を持っていても、文脈をコントロールする技術がなければ、AIから期待する成果を引き出せません。

最後に、棚橋は参加者に向けてこう呼びかけました。「コンテキストの設計者になろう」と。これは、単にAIを使いこなす技術を身につけようという呼びかけではありません。AIと人間が協働する新しい時代において、人間がどのような役割を担うべきかという、より本質的な問いかけです。

作業をこなすだけの存在ではなく、思考し、対話し、文脈を設計する存在へ。

AIという強力なパートナーを得た今だからこそ、人間は創造性の本質に立ち返ることができるのです。

実践知が豊富な現場での対話から

講演の後、企業で実際にAI導入や共創プロジェクトに携わる参加者とのディスカッションが行われました。実践知が豊富な組織ならではの課題や、AIとの向き合い方について、率直な意見が交わされました。

以下では、その内容の一端をご紹介します。

実践知の衝突をどう乗り越えるか

百貨店業界の参加者から、興味深い課題が提起されました。現場でお客様と接してきた従業員は、それぞれが豊富な実践知を持っています。しかし、こうした人々が集まって議論すると、かえって意見がまとまりにくくなる。各自が自分の経験に基づいた主張を展開するため、「結局どうすればいいのか」が見えないまま終わってしまうことがあるというのです。

棚橋は、少子化プロジェクトでも類似の状況があったと応じました。ただし、そこで無理にまとめようとしないことが重要だといいます。まずは「そうなんですね」「教えてくれてありがとう」というスタンスで、多様な実践知を収集する。そのうえで、AIが文脈を加味しながら意見を統合し、構造化する。

休憩時間にAIで整理した内容を、「こういう関係性でこんな構造になっていますよ」と示すことで、参加者は納得しやすくなるといいます。人間が瞬時に文脈を整理するのは困難ですが、AIをかませることで共通点が見いだしやすくなり、対立が統合へと変わっていくのです。

「これまでの議論でモヤモヤしていたことが、少しわかった気がする」という参加者の声が、この方法論の可能性を物語っていました。

暗黙知の形式知化と組織文化

自動車メーカーや食品メーカーの参加者からは、実践知の蓄積と共有の難しさが語られました。営業のベテランが持つ顧客対応のノウハウ、工場の生産ラインの個別知識——これらは口頭で伝えられるか、個人の中にとどまってしまうことが多い。全社で集約できれば大きな財産になるはずなのに、うまく形にできないというジレンマです。

棚橋がマネジメントするプロデューサーのチームでは、今年度から週1回だけだったMTGを毎朝行う朝会に変更したそうです。「昨日どんなことがあった?」「いいノウハウがあったら話して」という気軽な報告会を続けることで、共有が進み、その内容もすべてAIに蓄積されるので、さまざまなナレッジがあとから取り出しやすくなる。ナレッジの共有でもわざわざ資料を作るハードルは高いが、「ちょっと話してください」というレベルなら気軽に共有できる。こうした日々の積み重ねがすこしずつ効果を発揮し始めているそうです。

ここでもやはり記録の重要性が指摘されました。濃密な議論であるほど、記録がなければ各自の印象に残った部分だけが語られ、俯瞰的な視点が失われてしまいます。AIによる記録と整理があれば、全体像を把握し、議論を深めることができるのです。

AI活用と組織の文化的ギャップ

興味深かったのは、知識創造プロセスを重視してきた企業での課題です。野中郁次郎氏のSECIモデルに基づいた研修を長年行い、暗黙知を形式知化する「ナレッジ・マネジメント」の文化が根付いている組織でも、AIの登場は複雑な感情を生んでいるといいます。

象徴的だったのは「会社はAIを使えと言っているが、使うプロセスが定義されていない」という指摘。コツコツとワークショップを重ねて体得してきた先輩世代にとって、AIが簡単に整理してくれることには戸惑いがある。「AIを使いました」とは言いづらく、「自分がディレクションした」という言い方になってしまう。AI使用が「仕事をさぼっている」というイメージと結びついているためです。

縦割り組織の参加者からも、声の大きい人がリードしてしまう傾向について語られました。そこで、誰にも忖度しないAIが客観的な構造を示すことで、議論がフラットになる可能性が期待されているのです。

終わりに

AIと人間の関係は、単なる作業の効率化を超えて、創造的なパートナーシップへと進化しつつあります。しかし、それを実現するためには、人間側に新しいスキルと姿勢が求められます。

コンテキストを設計する力、構造的に思考する力、批判的に吟味する力。そして、主体性や粘り強さといった非認知能力。これらを磨くことで、AIは思考の増幅器として機能し、共創の質を高めてくれるのです。

実践知が豊富な現場ほど、意見の対立や統合の難しさが生まれます。しかし、だからこそAIの活用価値があります。文脈を構造化し、共通点を可視化することで、多様な知見を統合し、新しい発想につなげることができるのです。

AIに働かされるのではなく、AIと共に働く。

そのためには、コンテキストの設計者としての意識を持つことが重要です。今回のイベントでは、理論と実践の両面から、そのヒントが数多く提示されました。参加者それぞれが、自らの現場でどうAIと向き合うか。その問いを持ち帰る機会となったのではないでしょうか。

執筆:棚橋弘季 w/Gemini, Claude, Notta