【連載】最近気づいていないことは何か?

#05|都市は〈滞在〉でおもしろくなる

水先案内人:津川 恵理(ALTEMY代表)

ロフトワーク Culture Executive の岩沢エリが、各地で出会う実践者や現場から「社会の新しい兆し」を持ち帰り、これからの時代を読み解くヒントをお届けする連載「最近気づいていないことは何か? ー多元世界探訪記」。

第5回目は、建築家/ALTEMY代表の津川恵理さんです。「まちの保育園 みなみあおやま」で、床に足を下ろした瞬間に身体がバグる!? そんな岩沢の体験談から始まった対話は、ニューヨーク時代の都市実験、金沢21世紀美術館での均質性の回復、神戸・サンキタ広場での「マジョリティを解体する」設計へとひろがっていきます。キーワードは 〈滞在〉と〈マチエール〉。

身体をインターフェースに、秩序を<揺らす>建築

岩沢エリ(以下、岩沢) 実は今日、お話を伺いたいと思ったきっかけがあるんです。今年2月に、まちの保育園代表の松本理寿輝さんにご案内いただき、2024年にできた「まちの保育園 みなみあおやま」へ伺ったんです。床に足を下ろした瞬間に自分の体がバグったんです。まっすぐ歩こうとしているのに、わずかな傾斜やくぼみがふくらはぎの奥を刺激して、知らない筋肉が反応する。「あれ、なんで?」と足元を見ると、床はわずかにうねっていて、しかも子どもたちはその上をまるで水の上を歩くみたいに、自由に走り回っていました。

その光景を見た瞬間に、「これは建築というより、身体へのメッセージだ」と感じました。教えるでも、仕向けるでもなく、身体が世界に気づかされる設計。 そこに強く惹かれたんです。なぜこんな設計ができるのか、ぜひ一度設計者にお伺いしたいと思っていたんです。

津川恵理(以下、津川) ありがとうございます。あの床は、子どもが日常的に触れている世界の質を変えるための小さな仕掛けなんです。地面にもし起伏があると、身体が自分の居方を探し始める。大人が歩きやすいと感じる空間が、必ずしも子どもにとって良いとは限らないですから。

岩沢 あの床に立ったとき、「正しさ」に最適化された大人の身体が、ふっと解凍される感覚がありました。まっすぐ歩こうとしても、足裏が地形を読み取りはじめる。空間が教えるのではなく、身体が気づいてしまう。その設計思想を、まず確かめたかったんです。

津川 まさにそれが狙いです。あの園では、設計段階から先生たちとも議論して、「教室という箱ではなく、行為が生まれる地形をつくる」という考えで進めました。子どもが空間の読み方を身体で覚えるような場所にしたくて。

人への「最小介入」で100通りのふるまいを、ほどく

岩沢 津川さんの作品を見ていると、その「ノイズ」の入れ方がすごく繊細だなと思います。

津川 ありがとうございます。神戸の三宮本通商店街で鏡面バルーンの実験をやったことがあります。あれは、シンプルだけど人々の反応が多かった作品なんです。天井から吊るのではなく、床から軽く係留しただけのバルーン。人が通るたびに、風でふわっと揺れたり、肩に触れたり、反射光が顔にかかったり。ほんの少しの物理的な予測不能があるだけで、人のふるまいが一気に変わるんです。笑いが起きたり、立ち止まったり、写真を撮り始めたり。100人いれば100通りの動線が立ち上がる。

岩沢 まるで空気そのものが、人を媒介しているみたいです。

津川 実はこの手の実験の原点は、私がニューヨークにいたときにあるんです。Diller Scofidio + Renfro(ディラー・スコフィディオ+レンフロ)で働いていたころ、ニューヨークの街のいたるところで人と環境の偶発が起きていて。ストリートアートや即興パフォーマンスも、建築より先に、人が空間を書き換えていく文化だった。

その頃、仕事の合間に、DS+Rとは別で個人的に小さなパブリックアートの実験をしていたんです。ブルックリンの歩道で、アルミ風船を十数個ほど浮かせて風の通り道を可視化するプロジェクト。風船は日光を反射して、通り過ぎる人の顔やビルの窓に光を散らす。最初はただの遊びだったんですが、通行人がふと立ち止まって、「これ、何?」と話しかけてくる。

岩沢 偶発的に、対話が生まれる…。

津川 そうなんです。そこに展示が生まれる。人は決して受動的な鑑賞者じゃない。むしろ都市という舞台の共演者になっていく。その感覚が忘れられなくて。日本に戻ってからも、どうすれば建築がそんな“偶発の余白”を持てるかを考えるようになりました。

ニューヨークでの小さな介入は、人が環境を更新する最小単位を教えてくれました。日本に戻って神戸の商店街で規模を拡張してみると、同じことが起きる。笑い、立ち止まり、譲り合い、偶発の免疫は、場所を跨いで共通するんです。

岩沢 ニューヨークの街で感じた都市が生きているという感覚が、そのまま日本での実践につながっているということですか?

津川 日本の都市空間は整いすぎていて、ちょっとした逸脱がすぐに管理外になってしまう。でも、鏡面バルーンのような最小の介入なら、制度を壊さずに制度をずらすことができる。誰にも怒られないし(笑) 、でも確実に人の意識を変えられるんじゃないかと思ったんです。私は「アーキテクチャが身体に近づくことが、都市を拡張する」と思っていて。小さなものほど、身体の反応がダイレクトに返ってくる。風船という一番柔らかい素材を通じて、公共空間の免疫を取り戻すような感覚なんです。

金沢21世紀美術館「美術館の均質性を取り戻す」

岩沢 他にも、金沢21世紀美術館での展示を手がけていましたね。

津川 金沢21世紀美術館は2004年の開館以来、「誰もが自由に回遊できる美術館」として設計された空間ですが、年月が経つにつれてさまざまな制度的レイヤーが積み重なっていきました。安全対策や導線管理、バリアフリー、感染症対策。それぞれは必要なことなのですが、結果として、人の動きが細かく制限され、空間全体が区切られた場所になってしまっていました。

あの建物の魅力は、本来は円形でどこからでも入れて、どこへでも抜けられるという、まるで都市の一部のような連続性なんです。でも運用を重ねるなかで、「展示室」と「通路」、「有料」と「無料」など、区別が強化されていった。その結果、人は展示を見ることだけに集中してしまい、館全体を身体で感じるという体験が失われつつあったんです。

岩沢 どのように仕掛けたんですか?

津川 私たちは、館内に揺れ動く数理オブジェクトを複数配置しました。これは物理的にわずかに動く構造体で、時間と共に人が触れると動き続けます。人が通り抜けると、風の流れでゆっくりと揺れる。その揺れが、固着化した場所性をゆるやかに解いていきます。

そして重要なのは、それらを「作品エリアの内外両方に」置いたこと。ロビーや廊下、展示室の端など、館の周縁にあえて配置する。そうすることで、人がふと足を止める場所が増え、「ここはパブリックな場所?通路?展示?」という境界が曖昧になる。

津川 展示の主が、作品から人のふるまいそのものへと移るような構成を意識しました。人の移動や立ち止まり、すれ違い。それ自体が展示として立ち上がる。館内のカメラ映像をリアルタイムで俯瞰できる仕組みも導入して、建築が「観られる側」にもなるようにしたんです。

岩沢:なるほど。展示室という枠の中でなく、美術館全体をひとつの身体として扱うような。

津川:金沢21世紀美術館は、構造的にも社会的にも円環的なんですよね。だから本来は、どこが中心でもよいはず。でも制度上の管理は中心と周縁を作ってしまう。今回の展示では、その均質性を取り戻すことを目的にしました。均す(ならす)というより、揺らぎを許容することで全体の調和を取り戻す。言葉の意味としての均質ではなく、違いが共存する状態を維持できる均衡という意味での均質です。

岩沢 均すのではなく「響かせる」というイメージが近いのかもしれません。

津川 建築がすこしだけ身体の自由を取り戻すと、人の視線も、呼吸も、音も、全部が変わる。私たちはそれを「微地形をつくる」と呼んでいます。空調や光ではなく、ふるまいの温度差を生み出す。それが、空間の回復なんです。

神戸三宮サンキタ広場「マジョリティを解体する」

岩沢 三宮のサンキタ広場のプロジェクトについても教えてください。

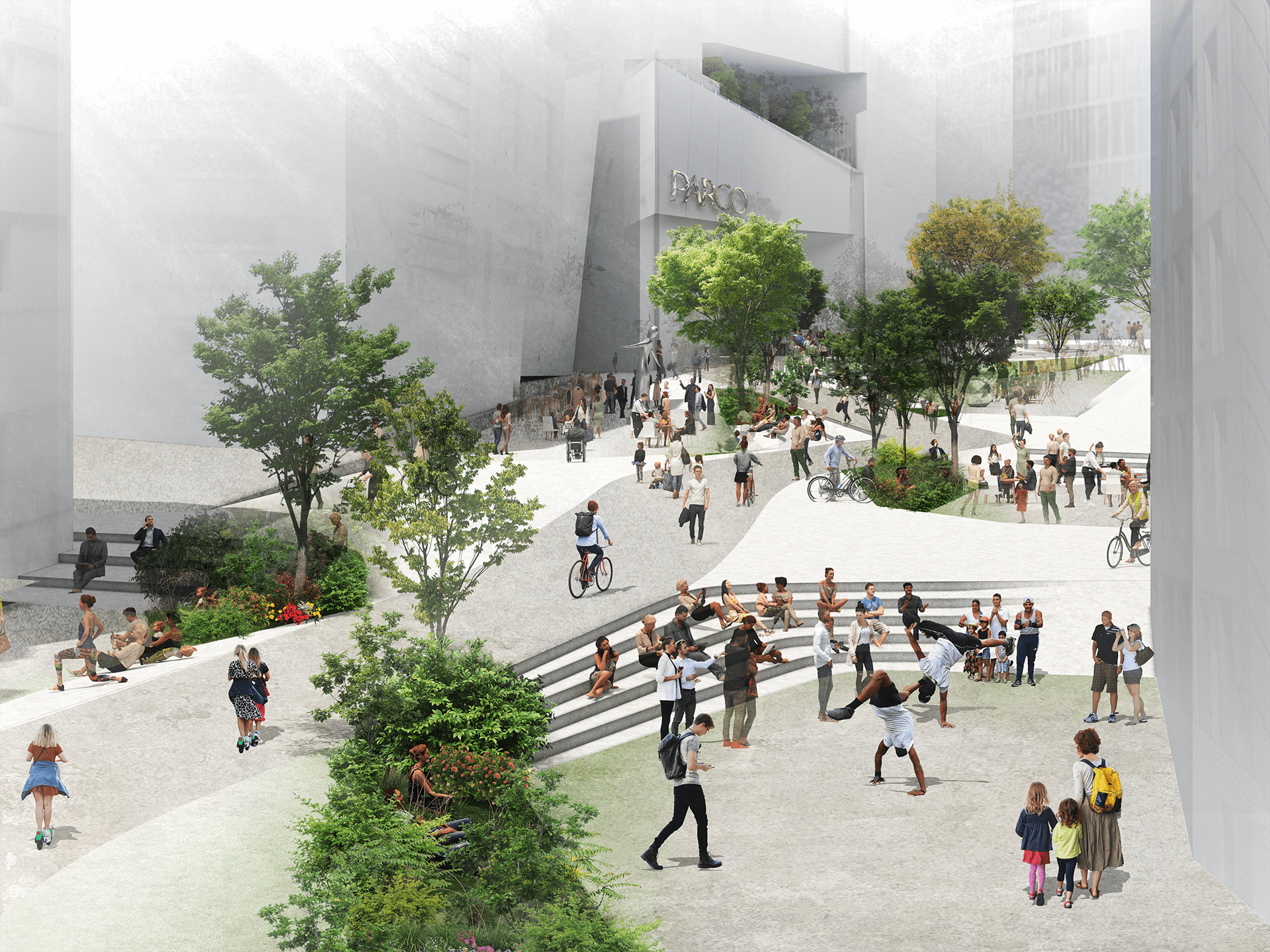

津川 サンキタ広場ではまず、「広場=平ら」という思い込みを壊したかったんです。公共空間というのは、誰にでも開かれているようでいて、実はある身体モデル(平均的な成人、健常者、男性など)を前提に設計されています。結果として、標準から外れた身体は居づらくなる。それが私にとっての「マジョリティの構造」です。

岩沢 それを解体するために、ここでも微地形をつくったんですか?

津川 わずか10センチの高低差でも、人は視線の高さや滞在の姿勢を自分で選ぶようになります。子どもには丘、車椅子の人には寄りかかりやすい傾斜、大人には腰掛け。すべてがちょうどよく不完全な場所なんです。

岩沢 座り方も人それぞれですよね。ベンチのように整列するというより、思い思いに重なっている感じ。

津川 ええ。伊藤亜紗さんが「ここではマジョリティが解体されている」とおっしゃっていました。私はその言葉にすごく救われたんです。公共空間における平等って、誰もが同じように使えることじゃなくて、誰もが違っていられることだと思っているから。

岩沢 なるほど。違いを包摂することと均すことは別物なんですね。

津川 そうです。いま日本の街では、だれかの快適が、別の誰かの排除になってしまうことがある。だからサンキタ広場では、制度や安全基準のラインを一度ゆるめて、身体の多様性を先に立てる設計をしました。実際、女子高生が談笑しているすぐ横で、ホームレスの方が昼寝をしている。役割も属性も関係なく、同じ風が通り抜けていく。他者に寛容であり、バラバラな人々が共存している人の風景が、私にとって理想的な公共の姿です。

渋谷・公園通り「歩行(walk-able)から滞在(stay-able)へ」

岩沢 公共の話にもなったので、今度は渋谷のお話しも伺いたいです。今、渋谷・公園通りでの実験に取り組まれていると聞きました。

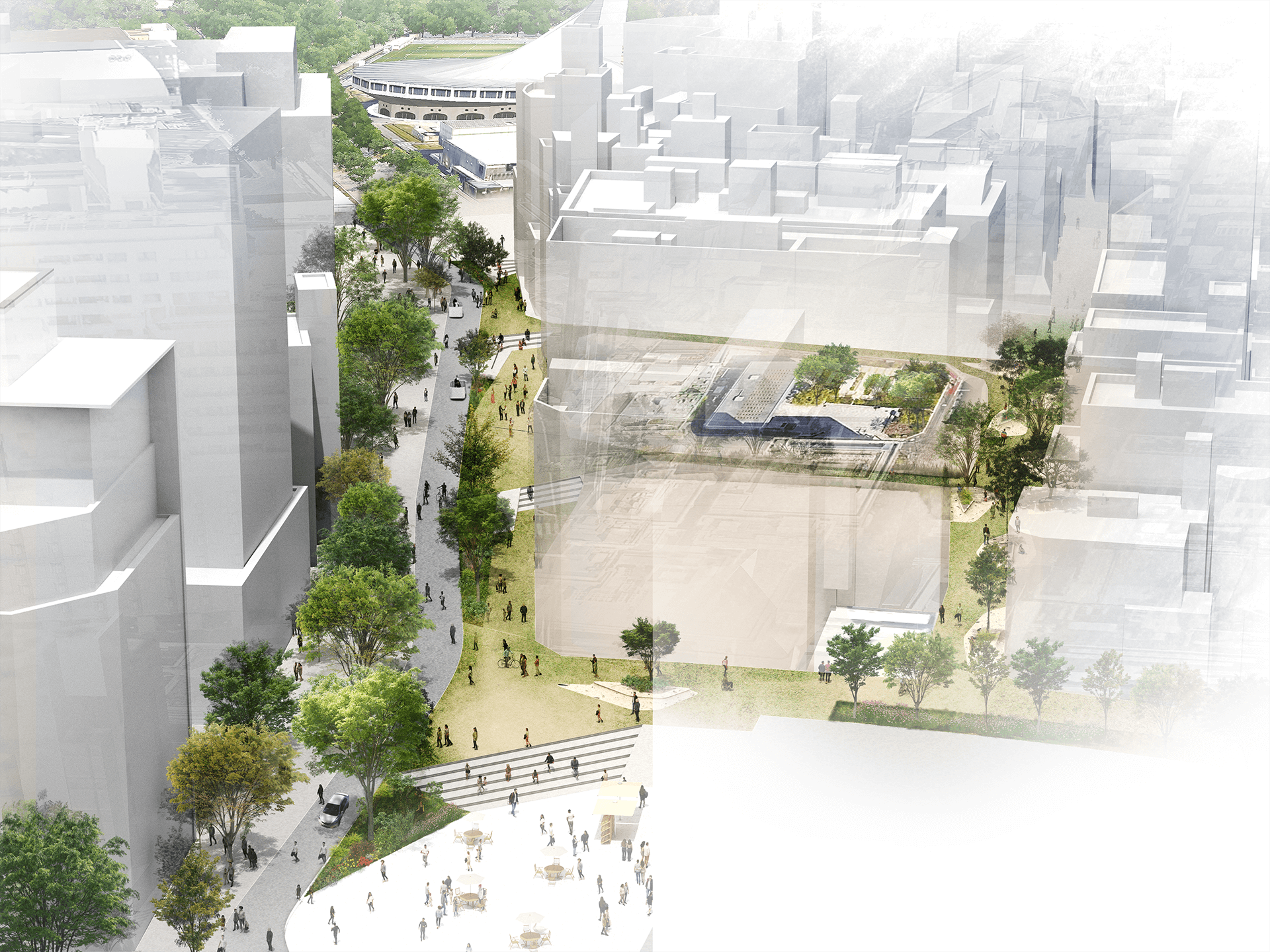

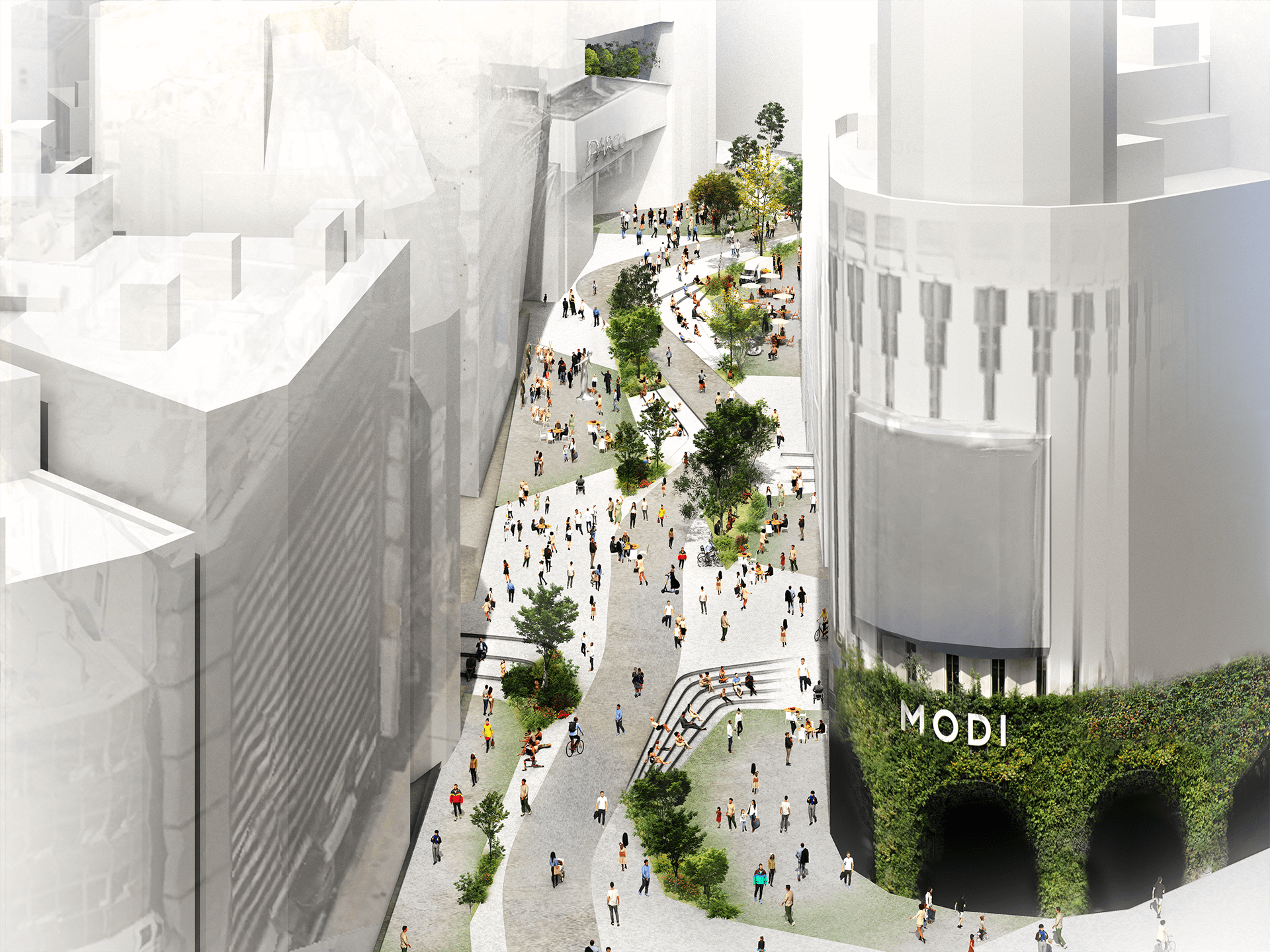

津川 渋谷モディから渋谷パルコを通り代々木公園の入口までの渋谷公園通りと、裏のプチ公園通りの道路空間に、「マチエール」という美術用語をテーマにデザイン提案をしています。これは渋谷公園通り2040デザインコンペで最優秀賞を受賞したことを機に、関わりが始まりました。都市の質感のようなものをどのように都市空間に埋めるかをコンセプトに提案しています。

ここでは歩行の空間から滞在の空間へとフェーズを移したいと考えています。道路は基本的に通過するための線として設計されています。でも今の都市には、「立ち止まることができる場所」が驚くほど少ない。スマホが街に行く目的を奪ってしまっているからこそ、物理空間には無目的に過ごせる場所が必要なんです。

岩沢 確かに。通り過ぎるだけでは都市の記憶が残らない。

津川 そこで提案しているのが、舞台〈Theatron〉と微地形の組み合わせです。公園通りにある既存の尾根地形を活かし、少し緩やかな勾配の面を斜面の道路に挿入します。新しくできた緩やかな場所がテアトロンになります。そこでは、人が佇んだり、立ち話したり、食事を提供したり、何気ない日常が演劇のように展開する場となることをイメージしました。

岩沢 規制も厳しい領域ですよね。

津川 そうなんです。だからまずは社会実験として。たった3時間だけ、車とバスの交通を規制し、一日だけのテアトロンを実験してみる予定です。気づいたら滞在していたという感覚を、まず現実にしていくことが目的です。都市はインフラであり、感覚の実験場でもあると思います。

ネガティブ・ケイパビリティを鍛える

岩沢 最後にお聞きしたいのですが、津川さんが最近「気づいていないこと」ってなんでしょう?

津川 最近考えているのが、私たちは予測不可能に耐える筋力を失っているのかもしれない、ということです。デジタルの明快さや即時性に慣れすぎて、曖昧さやわからない時間に耐えられなくなっている。

岩沢 確かに、効率化の中で間がなくなっていく。

津川 でも、本来の創造って、そのわからなさの中でしか生まれない。私はよく「ネガティブ・ケイパビリティを鍛える」という言い方をします。建築はそのための装置になれるんです。たとえば、微地形や光の陰影によって、すぐに答えが出ない空間をつくる。人はそこに立ち止まる。考える。待つ。

岩沢 効率ではなく、余白のデザインですね。

津川 強制ではなく誘発。結果ではなくプロセス。そういう“不確かさを抱きとめる構造”を都市に戻したいんです。だって、都市も人も、本来は揺れているものだから。

岩沢 列に並ぶことも、席に座ることも、歩道を歩くことも、私たちはいつのまにか、「そうするものだ」と思い込んでいます。津川さんの設計は、その前提を静かにほぐしていくような印象を受けます。それをつくるために必要なのは、ルールではなく、ほんの少しの余白と観察なのかもしれませんね。

津川 恵理(ALTEMY代表)

建築家/ALTEMY代表。神戸生まれ。建築デザインに留まらず、時に服飾デザイン・プロダクト・アートピース・家具・環境・ランドスケープ・インフラストラクチャーなどにも従事。定型化された日常を、デザインによってより自由にし、人の感性と社会が建築によって結び付くことで、どう社会的な文化が生まれていくかを考えている。

インタビューを終えて:あとがき

今回の記事では触れられなかったが、津川さんの設計には一貫して「計画的に、計画線をほどいていく」という印象があった。

建築の図面には必ず「計画線」がある。管理や所有を明確にするための線だ。しかし、身体はその線の存在を知らない。だから私たちは、まちを歩く中で言葉にしづらい違和感にしばしば出会う。突然の行き止まり、広々とした空間にぎゅうぎゅうに置かれたカラーコーン。実際の場は一連の体験の中の通過点にすぎないのに、そこで唐突に体験の流れが断ち切られたり、閉じ込められたように感じる瞬間がある。

特に都市では、密集した建築群の中にさまざまな計画線が折り重なり、身体感覚とのズレを感じることも少なくない。津川さんは、図面上の線と身体が感じる線はまったく別物だという前提に立ち、身体を解放するように、意図的に計画線をほどいていく。その感覚の源には、10代の頃に彼女がのめり込んだダンスの経験があるのかもしれない。

ダンスは、同じ振り付けであっても、踊る人が変わればまったく違う表現が生まれる。背丈や骨格、柔軟性、生き方や価値観。身体と解釈が違えば、表現は無限に変化する。

もし振り付けを「一つの設計図」と捉えるなら、設計が完成するのは、踊り手の身体と解釈がその場に宿った瞬間だ。

これまでの計画的な建築には、その「踊り手の表現」に相当する視点が抜け落ちていたのかもしれない。ひとりひとりが“踊りたいように踊れる”公共空間、商業施設、オフィス、住宅。この場所でこう過ごしたい、こんなふうに身体を動かしたい。そんな感性が自然に開き、それぞれの表現が立ち上がってくる場。

もっと、ひとりひとりの身体と表現の可能性を信じる建築。津川さんのつくる建築は、その未来の姿を先取りしているように感じた。

Next Contents