クリエイティブとひらく力が、新しい生態系をつくる。

ロフトワークが25年間向き合う、ビジネスと関係のエコシステム

「私たちは、プロジェクトの先にあるエコシステムのデザインを目指そう」

創業25周年を迎えたロフトワーク。これまで、企業や大学のリブランディングや、新規事業を社内から内発的に生み出す組織デザイン、オープンイノベーションを加速させる共創空間づくりなど、多様なプロジェクトを支援してきた。

どんなプロジェクトにも必ず「終わり」がある。しかし、新たな価値を持続的に育むためには、ビジネスエコシステムの構築と醸成こそが重要ではないか。そんな新たな指針が、今ロフトワークのなかで芽生えているという。

「エコシステム」という言葉は、ビジネスの世界では決して新しくはない。だがロフトワークにとっては、原点とも言える概念だ。そして、クリエイティブの力を通じて「ビジネスエコシステム」をひらくことこそ、ロフトワークの提供価値ではないかと考えている。

では、ロフトワークがとらえるエコシステムとは何か? そもそもエコシステムはデザインできるものなのか? 今回は、代表取締役社長の諏訪光洋と共に、ロフトワークがとらえる「ビジネスエコシステム」の可能性や方法論を探る対話を行なった。

会社は「生き物」。だから生態系なくして生きられない

「法人って、一つの生き物だと思うんですよ」

日本中、世界中の人々が交差する街・渋谷。その中心地にある、共創施設「SHIBUYA QWS」で、諏訪さんは静かにそう切り出した。

「法人」を巡る思想史を辿れば、インノケンティウス4世が、虚構の人格として「法人」という概念を制度化し、近代にはホッブスが『人間以外の集合体も法的主体になりうる』と理論的基盤を構築した。人が生物である以上、法人もまた独立した生物として捉えられるのではないか——。諏訪さんの考えは、こうした系譜を踏まえたうえでの実感でもある。

「生き物は餌を探して食べるだけでなく、仲間とコミュニケーションを楽しんだり、ときには無駄なことをしたりもしますよね。それがあるから生き物なんです。企業も同じで、経済的な収益だけではなく、社会や文化との関わり、多様なステークホルダーとの関係性があってこそ生きていける」

諏訪さんはこうも続ける。

「生物の世界では『強者生存』よりも『適者生存』という言葉がしっくりきます。池の中で一番大きな魚になろうとして他の生き物を食べ尽くせば、生態系が破綻して自分も生きられなくなる恐れもある。むしろ周りの環境に適応し、多様な関係性を築くことが、生きながらえるための鍵なのです」

生き物も企業も、互いに生かし生かされる関係性——すなわち生態系の中で生きている。だからこそ、企業が合理的に生き残るためには、自分たちだけの生存戦略にとどまらず、自分の周辺や関係として豊かな生態系全体(ビジネスエコシステム)をつくる必要があるという。

内と外、2つの生態系との調和が生存戦略になる

諏訪さんは、社会や市場といったマクロな生態系だけでなく、組織そのものにも生態系は存在すると指摘する。人間の体が細胞や細菌の相互作用によって成り立っているように、企業内でも経営者、マーケティング部、営業部、人事部といった役割が互いに影響し合い、一つの豊かな生態系を形づくっているのだ。

「外と中、両方のビジネスエコシステムをどう健全に保てるかが、会社にとっての生存戦略なんです」

生態系の「健全さ」を保つこと。その重要性として、諏訪さんは量販店とメーカーの事例をあげてくれた。

「量販店や百貨店を出口としたビジネスエコシステムが限界に来ている、ということは皆さんよく耳にすると思います。池が小さくなっている以上、新しい生態系をつくる/見つける事が出来なければ、死に絶えてしまう。その企業にとってより豊かで適切な生態系を見つけなければいけません」

そして、企業が共生していくためには「魅力的な存在になる」ことも重要だと諏訪さんは続ける。

「企業が多様な関係をつなぐためには、『あの人と一緒にいたいよね』と思わせるような“チャーミングさ”が大切です。そのためには見た目を整えるだけでなく、『自分たちが何を考えているか』を伝えないといけない。だからこそ、組織の方針を整え、デザインやWebサイトでの情報発信を重ねることは、生存戦略として重要なんです」

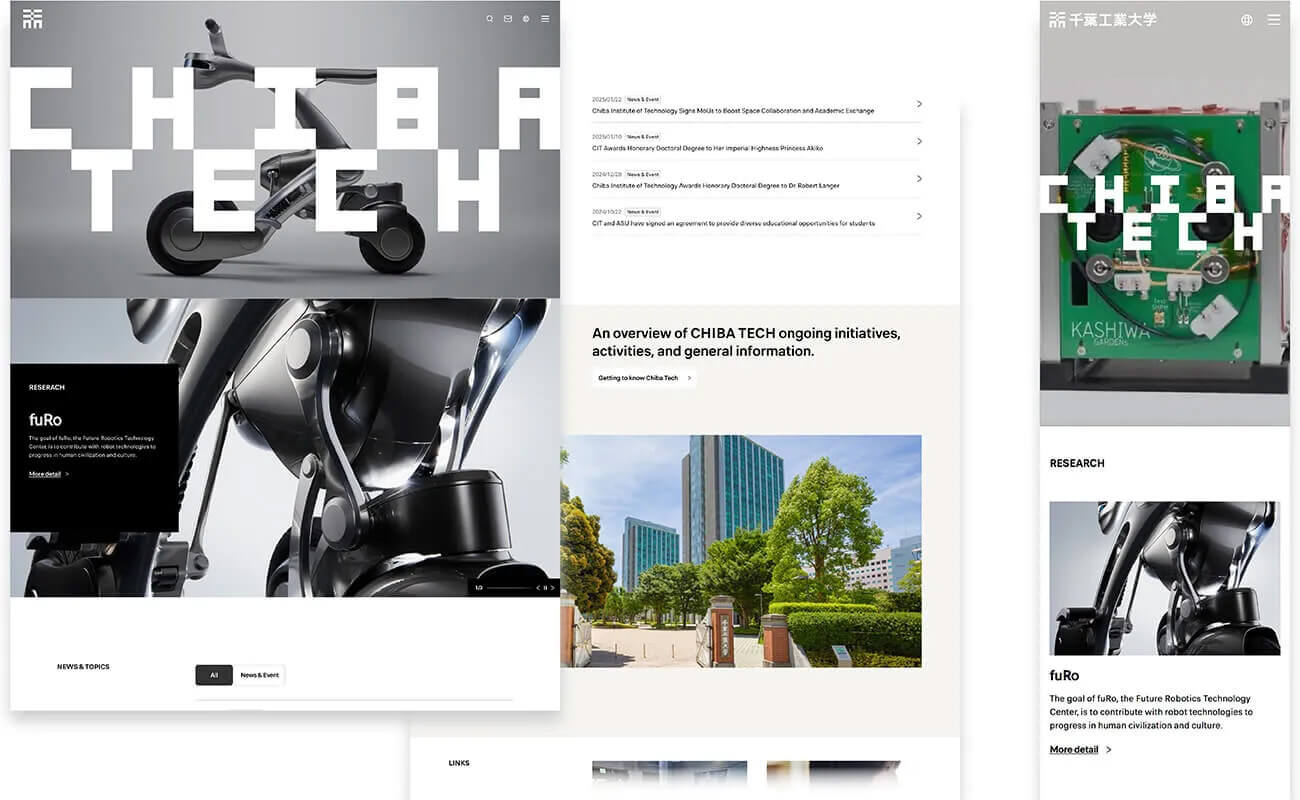

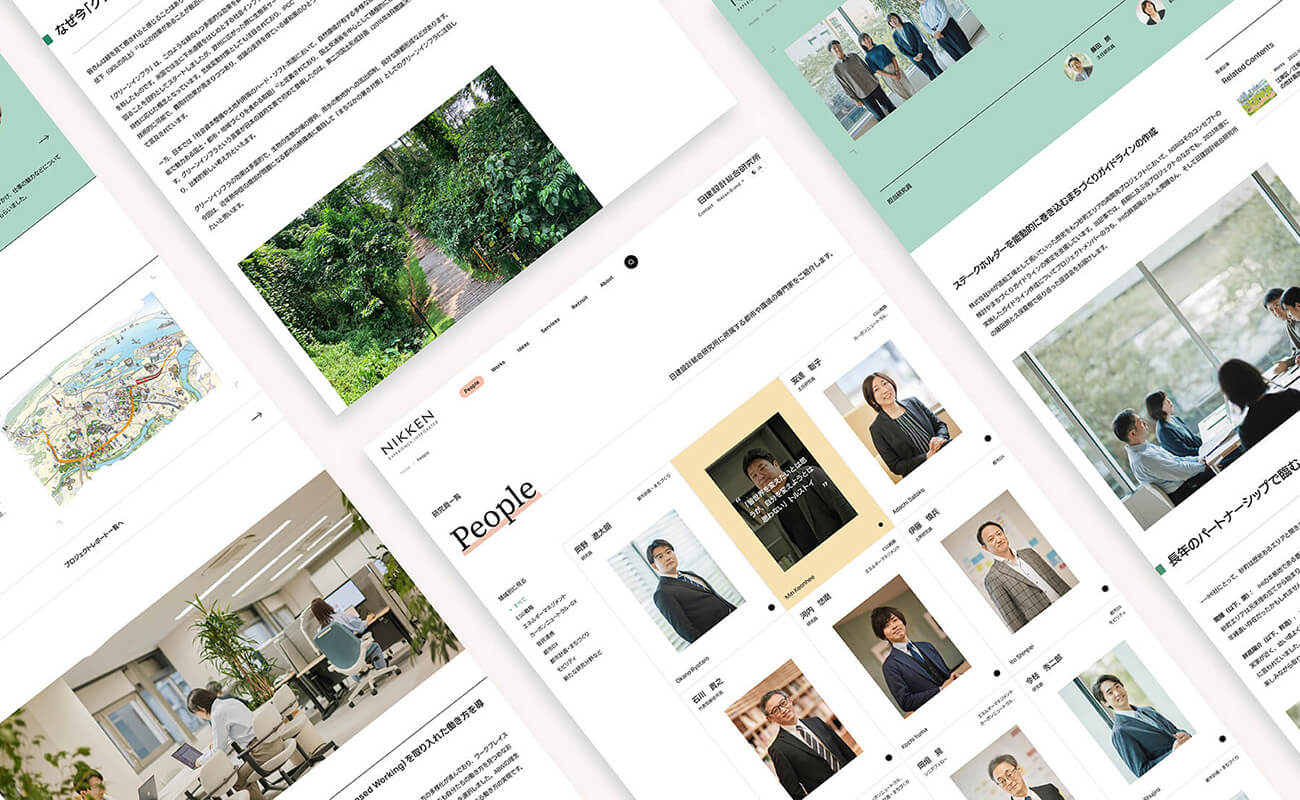

創業以来、ロフトワークがもっとも多く手がけてきたのが、「Webサイトリニューアル」のプロジェクトだ。対外的なブランディングと、組織内部のリデザインといった、異なる領域に横断的に取り組んでいることもまた、生態系の中で愛される存在になるための生存戦略だと捉えれば、決して偶然ではない。

Webサイトリニューアルは現在でもロフトワークの年間プロジェクト数の約3割を占める。千葉工業大学や株式会社日建設計総合研究所など、大学や企業をはじめとしたさまざまなクライアントを支援している。

ロフトワークは「クリエイターと企業が出会う場」のデザインから始まった

なぜ、諏訪さんは「エコシステム」という考え方にこだわるのか。その背景には、ロフトワークという組織の「原点」があった。

「ロフトワークはもともと、『loftwork.com*』というオンラインのクリエイター向けコミュニティからスタートしているんです。同時に、『クリエイティブの流通』を掲げてロフトワークが創業し、クリエイターと企業の双方にとってより良い世界をつくることを目指していました」

*ロフトワークが手がけていた、クリエイターコミュニティ兼ポートフォリオサイト。2018年にその機能が共創プラットフォーム「AWRD(アワード)」へと生まれ変わった。同時に「loftwork.com」の名称は、この記事が掲載されている現在のコーポレートサイトへと受け継がれた。

当時、デザインの発注や制作は広告代理店を通すのが主流だった。しかしロフトワークは、デザイナーやアーティストたちと企業を直接結びつける仕組みを模索し、クリエイターコミュニティを構築する。これは、今になってみれば企業とクリエイターが出会う、新たなエコシステムを作り上げる試みだったと言える。

そして、コミュニティを作るときにこだわったのが、目標とするKPIだった。

「創業した2000年当時の感覚で、500人のクリエイターが集まれば、それは一つの小さな『生態系』と呼べるんじゃないか。そう考えて最初の目標を売上ではなく『クリエイターの登録者数 500人』と置いたんです」

その思想は、2011年に生まれたデジタルものづくりカフェ「FabCafe」にも受け継がれている。レーザーカッターや3Dプリンターを備えたカフェは、クリエイターがオフラインで集える場としての役割を担う。だからこそ、そこに集う人の数をKPIとした。

「FabCafeは、ただモノを作る場所ではなく、いろんな人が出会ってプロジェクトが始まる『場の生態系』なんですよ」

結果として「loftwork.com」は最終的に2.5万人ものクリエイターが登録し、FabCafeも今では世界13拠点にまで拡大した。ロフトワークは当初から、売上や利益だけでなく「関わりの総量」で生態系を捉える視点を受け継ぎ、その活動を広げてきたのである。

2025年4月には、FabCafe Osakaがオープン。コンセプトである「アンフォルム」の思想に基づき、情緒・感情・味覚などのフィジカルな体験を通じて、クリエイターや来場者が集い、新たな発想が生まれるコミュニティを目指している。

「エコシステムのデザイン」は可能なのか?「エコトーン」という視点

近年、ロフトワークが支援するのは大企業のイノベーション拠点や、官公庁の事業、業界課題の解決など、大規模なプロジェクトも目立つ。これらのクライアントが根ざす「生態系」は、当初ロフトワークが目指したものよりも、遥かに大きいと言える。

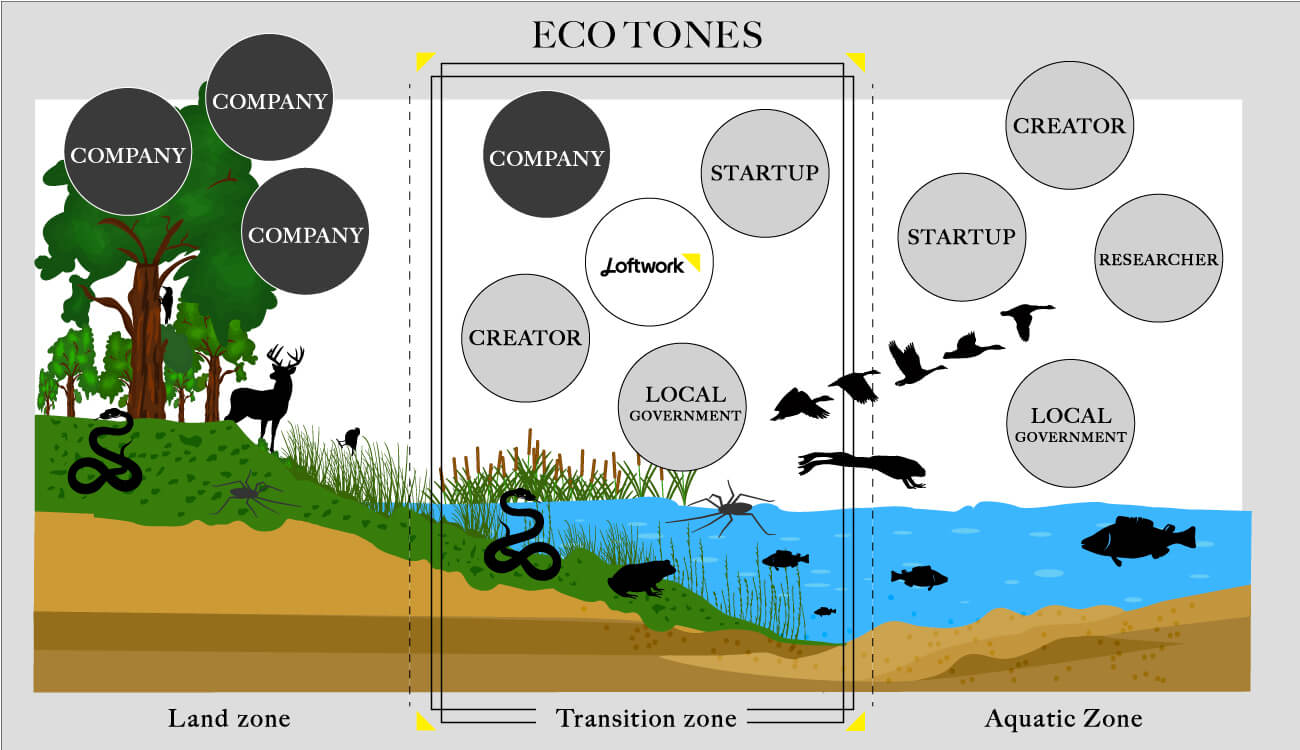

では、ロフトワークはプロジェクト支援を通じて何をデザインしているのだろうか。聞き手である私の中で浮かんだキーワードが「エコトーン(移行帯・汽水域)」のデザインだった。

エコトーンとは、陸と海、海水と淡水のような、2つの生態系が入り混じるエリアのこと。陸でもあり、海でもある。両義的なこの空間には、陸の生き物も、海の生き物も生存しやすく豊かな生態系が育まれていく。

FabCafeも、カフェという日常性と、最先端のデジタルファブリケーション機材が並ぶという非日常性が入り混じる場だ。ゆえにデザイナー・エンジニア・学生・企業人など、多様な人々が自然に同居できる。さらに、イベント・ワークショップ・展示を開催することで、さまざまな創造性が交わり、形になっていく機会を設けている。

「エコトーン」としてのFabCafeの活動として象徴的な取り組みが、2014年から3年に渡り実施された「FAB RACERS CUP」。「大人の本気の遊び」を通じて学ぶ場所でありながら、そこに集まる個人クリエイター達と、企業や自治体を結びつけるコミュニティとして成長し、新たな活動が生まれていった。

このような役割は、ロフトワークが手がける共創空間にもみて取れる。スタートアップから大企業までの多様なプレイヤーが問いでつながる共創施設「SHIBUYA QWS」や、大学の教育資源を社会へとひらく「Common Nexus」。これらの空間は、ビジネスとソーシャル、テクノロジーとアート、そしてアカデミアといった領域の境界が交差し、互いに影響を与え合うエコトーン的な場と言えそうだ。

さらに、必ずしも「場」がなくともエコトーンを体感することはできる。例えば、新規事業開発に向けたワークショップにSF作家を招いたり、事業アイデアの探索を愛好家のコミュニティづくりからスタートさせたりと、形のないプログラム設計においても「外部性」を意識し続けてきた。

エコシステムそのものは意図的にデザインできない。だが、生態系どうしが交わり、新しい関係性が自然と立ち上がる「エコトーン」をデザインすることはできるのではないか? そんな仮説が浮かんだ。

「レバレッジポイント」を見定め、エコシステムを編み直す

複数の生態系が交わる「エコトーン」を活用すること。その仮説を実装に落とすうえで、諏訪さんが強調するのは「系を小さく、しかし効果的に編み直す」アプローチだった。

「エコシステム全体は設計できなくても、関係の全体像を描くことで、小さな『ひらき』を入れるべき場所を特定できる。そこに手を入れることで、全体のダイナミクスが変わり始めるんです 」

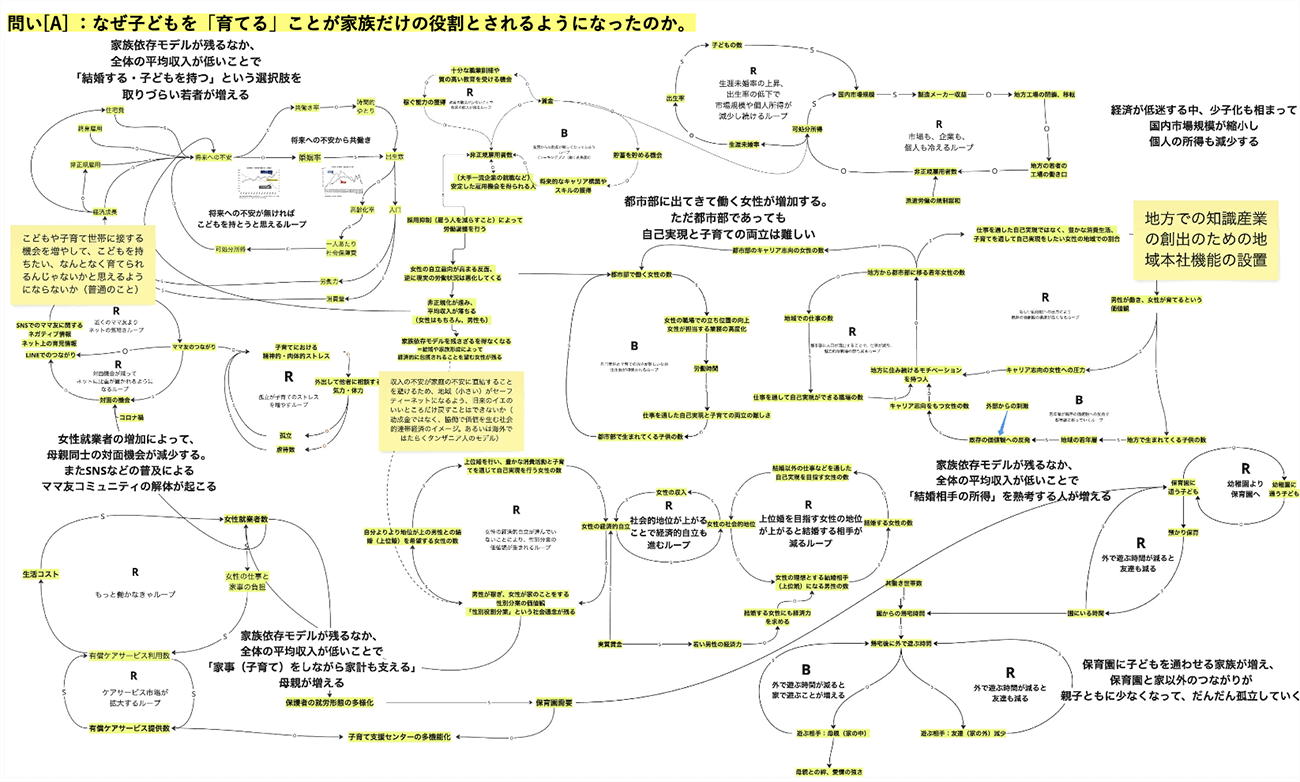

そのためにロフトワークがよく用いるのが、「システム思考」と「ループ図」。ある出来事をスナップショット的に切り取るのではなく、要素同士の相互作用や因果の構造を可視化する手法だ。

社会課題も企業の課題も、表面上の課題に対処するだけでは本質的な解決には至らない。だからこそ、出来事の背景にある「関係の全体像」を描き出し、全体を滞らせている“詰まり”を発見する必要がある。その一点に小さく手を入れること、それがロフトワークの言うレバレッジである。

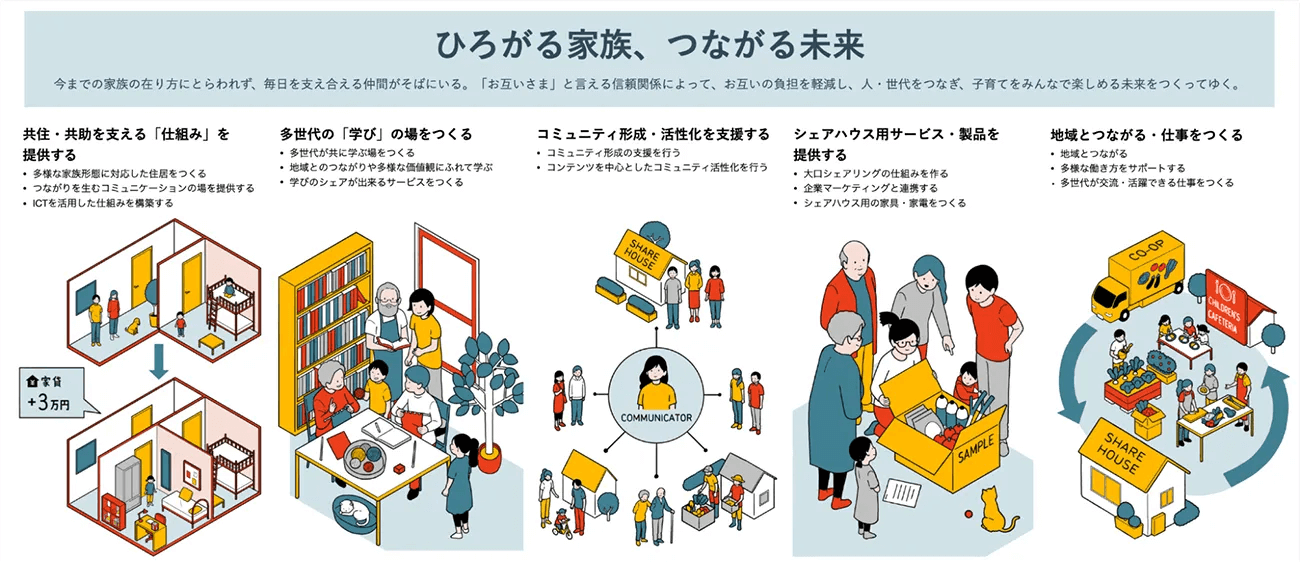

具体例として、NTTデータと協働した少子化課題のリサーチがある。少子化という社会課題を個人の「結婚観」や「ライフスタイル」ではなく、家族・地域・制度の循環として構造的に捉え直し、子育ての役割を“家族の内”から“社会へひらく”ことに着目。血縁を越える「拡張家族」や地域の子育て基盤へのアプローチといった実効的な介入の仮説を導いた。

新たなエコシステムを浮かび上がらせる、5つの「ひらきかた」

「僕らの価値は、『ひらく』ことを通じて、企業が予想もできないような出会いや価値を生み出すことだと思います。ただし、『ひらく』という行為は、感性的なものではなく設計可能なものとして扱うことが重要なんです」

レバレッジポイントが見えたら、次はどうひらくかの実装へと移る。ロフトワークは状況に応じて、以下の5つの型を組み合わせている。

ロフトワークが手掛ける5つのアプローチ

- 公募で外にひらく(AWRD)

特定のテーマで社外から作品やアイデアを募り、組織の境界を一時的に拡張する。偶発的な出会いを呼び込み、新しい領域や共創パートナーを見出す入口になる。 - メディア/Webで思考をひらく

自社の思考を外へ晒し、共感と参加のトリガーを増やす。単なる情報整理ではなく「なぜそのテーマに向き合うのか」を開示することで、チャーミングさを示し、関わりたい人を惹きつける。 - ワークショップで個をひらく

発想や議論、体験を通じて、個人の前提を揺さぶり、他者と混ざるための「内なる開放」を引き出す。異分野の視点を受け入れる筋力を育て、新しい仮説や関係性を生み出す。 - デザインで魅力をひらく

言葉・ビジュアル・体験の伝わり方を整え、共感や参加を直感的に促す。世界観を可視化し、関わりたいという欲求を引き寄せる重力場をつくる。 - 空間で関係をひらく

共創の実験場を設け、出会いと検証を反復可能にする“器”を用意する。人やアイデアが継続して行き交い、関係が育ち、活動や社会実装へとつながっていく。

「ロフトワークの仕事はそれぞれの施策を積み上げることではなく、ひらく行為を連鎖させて新しいエコシステムを立ち上げることにある」と、諏訪さんは語る。

外部に向けた公募で入口をひらき、Webやメディアで思考の基準を開示し、ワークショップで個々人の前提を開放する。さらに、デザインで世界観を共有し、空間で出会いを反復させる。それぞれは点の施策に見えるが、レバレッジポイントに結び直すと、社内外の知が出入り、学習と検証を繰り返す新たな生態系が動き始める。

だからこそ、「ひらくこと」は戦略的な仕掛けである。「どこまで/どのようにひらくか」をあらかじめ設計し、複数のプロジェクトを通じて段階的に広げていくことが重要になるのだ。

実際、XR表現の開拓をめざしたNEWVIEWプロジェクトでも、この連鎖が起きた。グローバルに作品を募ることでクリエイターを発掘し、情報発信やデザインを通じて世界観を伝える。さらに講座やワークショップで個の創造性を引き出し、場を活用してコミュニティを定着させた。結果として、新しい制作者・鑑賞者・企業が交差する「XRという新領域のエコシステム」が芽吹いたと言える。

多様な系の境界に立ち、変容をナビゲートする「クリエイティブカンパニー」として

「ロフトワークは何に向き合っているのか?」という問いを探求する対話の中で、25年間で培ってきたメソドロジーが徐々に浮かび上がってきた。諏訪さんは、改めてロフトワークのアイデンティティをこのように振り返る。

「僕らは創業当初から、デザイン会社ではなく、クリエイティブカンパニーだと自分たちを定義しています。それは、デザインという課題解決の前に、そもそも課題設定自体をクリエイティブに見直す必要があると思うからなんです」

一般的に「デザイン」は、明確な課題に対する解決策を導く営みを指す。だがロフトワークが直面するのは、課題が曖昧だったり、問いそのものを組み替える必要がある局面だ。だからこそ「クリエイティブ」という言葉を選び、活動の軸に据えてきた。

創業から25年、ロフトワークは多様なプロジェクトを企業や行政と共創してきた。関わってきたのは、デザイナーやアーティストだけでない。大企業や官公庁、スタートアップ、研究者、ときは市民や子どもたちといった存在ともつながり、ネットワークを広げてきた。 組織として掲げる「Creativity within all.」という言葉が象徴するように、彼らも広義のクリエイターであり、ともに創造性を発揮していく存在である。

「僕らが見ているのは、クライアントだけでなく、その周辺の顧客やパートナー、研究者、学生、市民までが共通のテーマで出会い続ける『輪』なんです。輪が大きくなるほど、未知の協業や再現可能な取り組みが増えていくはず。そして輪を大きくするためには、多様な人々を惹きつける“チャーミングさ”が欠かせないと思っています。」

多様な関係を築き、豊かな生態系をつくること。それが企業の生存戦略において欠かせないのだとしたら、ロフトワークは、クライアントの生態系をひらき、多様な人々から愛され続ける存在をともに目指す、ナビゲーターとしての役割を担っているのだろう。

「企業にとってのエコシステムは、壮大な構想じゃなくて、手触りのある連鎖の積み重ねなんです。場をひらき、思考をひらき、人をひらく。その小さなひらきが連鎖するとき、企業はこれまで想像もしていなかった、豊かな湖を見つけられる。」

「大事なのは、『どこから輪をひらき直すか?』という問いを持ち続けることだと思います。ロフトワークは、その最初の線を、一緒に引いていける存在でありつづけます。」

聞き手・執筆:北埜 航太

企画・編集:後閑 裕太朗(株式会社ロフトワーク)

編集サポート:岩沢 エリ(株式会社ロフトワーク)

インタビュー撮影:中込 諒

取材協力:SHIBUYA QWS

Next Contents