AIと感性が描く「移動の未来体験」とは?

都市・地方をつなぐ新たな価値のデザイン

「旅の失敗」がなくなった今、私たちは何を見落としているのでしょうか。Googleマップが最適なルートを示し、レビューサイトが安心できる店を教えてくれる今、移動は確実に便利になりました。一方で、偶然の発見や心ときめく出会いが減り、結果として、どのまちも似通った体験しか提供しなくなっているのかもしれません。

2025年9月19日、虎ノ門ヒルズのTOKYO NODE LABで開催されたイベント「都市・地方と移動体験」は、まさにこの課題に挑むものでした。株式会社ロフトワークとTOKYO NODE LAB(森ビル)が共催し、株式会社timespaceが企画協力した本イベントでは、テクノロジーとデザインの力を駆使しながら、隠れた地域資源に着目し、移動の価値そのものをリデザインする最前線の取り組みが紹介されました。

なぜ今、移動体験の「リデザイン」が必要なのか

イベントの冒頭は、本イベントの主催者である、TOKYO NODE LAB プロデューサー 茂谷一輝さんと、株式会社ロフトワーク シニアプロデューサー 藤原里美が登壇。二人は都市と地方、それぞれの移動体験の特徴について問いを投げかけました。

茂谷さんは都市部の特徴として「コンテンツが密集し、移動距離が比較的短い」環境を挙げ、移動の「密度」の違いが体験の質を大きく左右すると指摘。一方で、「ソフトウェアや仕組みのデザイン次第では、都市と地方の双方に対して共通のアプローチが可能になる」という展望も示しました。

二人がイベントの論点として焦点を当てたのは、新幹線や飛行機の長距離移動ではなく、「いち個人が徒歩や自動車で移動できる狭いエリア」での日常的な移動体験です。ここに着目し、テクノロジーやデザインの力を駆使することで、地域資源や体験価値をリデザインするヒントがあるといいます。

現代の都市と地域が抱える閉塞感を打破するカギはどこにあるのか。そんな問いに迫るイベントとなりました。

Case Study 1:個人の感性に寄り添うAIナビゲーション

現代都市が抱える「体験の均質化」という深刻な問題

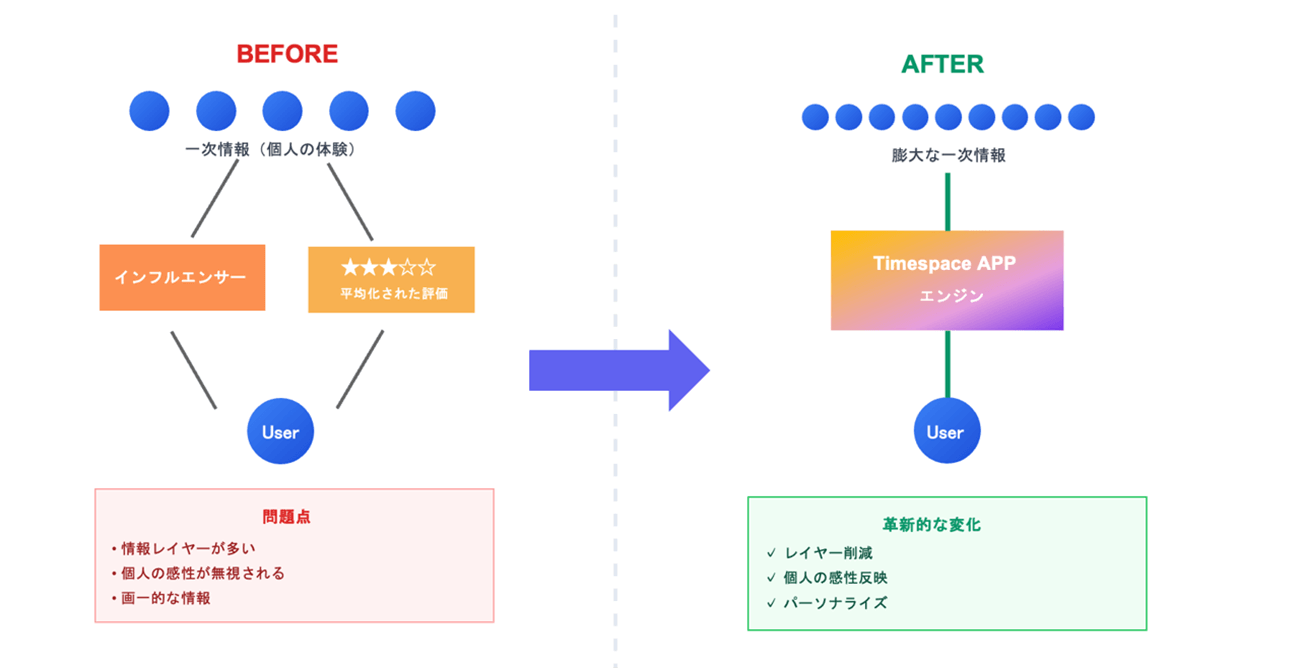

最初に登壇した株式会社SPACY代表の高山累さんは、まず現代の都市が直面している根本的な課題について問題提起を行いました。Google MapやGoogleレビュー、食べログといった大手プラットフォームの普及により、確かに私たちは「失敗しない選択」ができるようになりました。しかし、その結果として起きているのが「体験の均質化」です。

高山さんは「都市文化は、身体性・場所・時代の相互作用から生まれる」という視点から、プラットフォームによる過度な最適化が、かえって都市の多様性やダイナミズムを削いでいると指摘しました。評価の高い場所に人が集中し、予測可能な体験ばかりが提供される結果、都市そのものが魅力を失い、ある種の「ディストピア化」が進行していると警鐘を鳴らしました。

「世界モデル」を搭載したAIは何を変えるのか?

こうした課題の解決の兆しとなるテクノロジーとして高山さんが注目するのが、「世界モデル(World Model)*」を用いたAIです。従来のAIが論理的・効率的な情報処理を行うのに対し、世界モデルを用いると、AIは個人の行動や嗜好の背景にある「感性」を深く理解し、膨大な情報の中から「あなたの心が動くであろう場所」を直感的に提案します。

「人間がパッと感性的に判断できるような提案が向こうからやってくる」と高山さんが語るように、ユーザーは膨大な選択肢を論理的に比較検討する必要なく、自分の直感に響く提案をすぐに受け取り、行動に移すことができます。

*AIが外界(世界)から得られる観測情報に基づきシミュレーションすることで、外界の構造(世界の動きや因果関係)を学習によって獲得するモデル。AIが「想像力」を持つイメージに近い手法とされている。

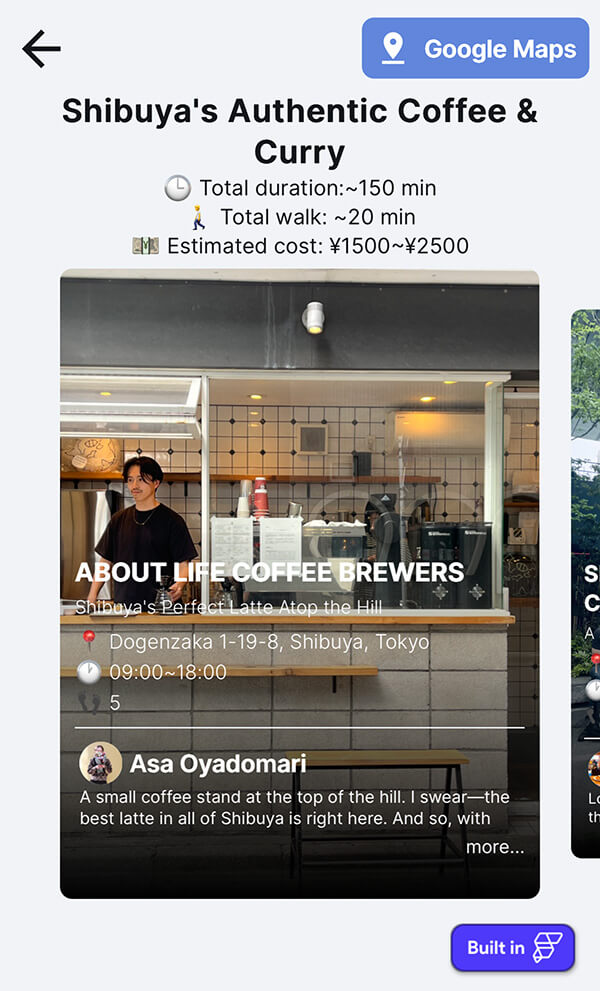

AI×感性で移動に価値を生む、「timespace」の体験デザイン

このビジョンを具現化したサービスが、AIナビアプリ「timespace」です。その操作方法は驚くほどシンプルで直感的。ユーザーはマッチングアプリのようなUIで次々と表示される場所の写真を見て、「好き」なら右へ、「そうでもない」なら左へスワイプするだけです。さらに体験として重要なのは、目的地を入力する必要がないこと。空き時間を指定するだけで、AIがユーザーの感性に基づいて最適な移動プランを提案してくれます。

このアプローチの新しさは、既存の地図アプリが「目的地への移動」を支援するのに対し、timespaceは「移動の動機そのもの」を創出する点にあります。つまり、「どこに行くか」を決めるのではなく、「なぜそこに行きたくなるのか」という根源的な動機から体験をデザインしているのです。

さらに、この仕組みを通じて蓄積される個人の感性や行動データが、将来的には住民の「愛着や価値観」の定量的な理解に基づいた、全く新しいまちづくりのデータ基盤にもなりうるといいます。

人口密度や交通量といった物理的なデータではなく、「この場所で人々がどんな気持ちになるのか」「どんな体験に価値を感じるのか」といった感情的なデータをまちづくりの中心に据える──そんな未来の都市計画の可能性を、高山さんは提示しました。

Case Study 2:「何もない町」に新たな物語を生む創造力

地域の思い込みを覆す「グッドフェイク」という発想

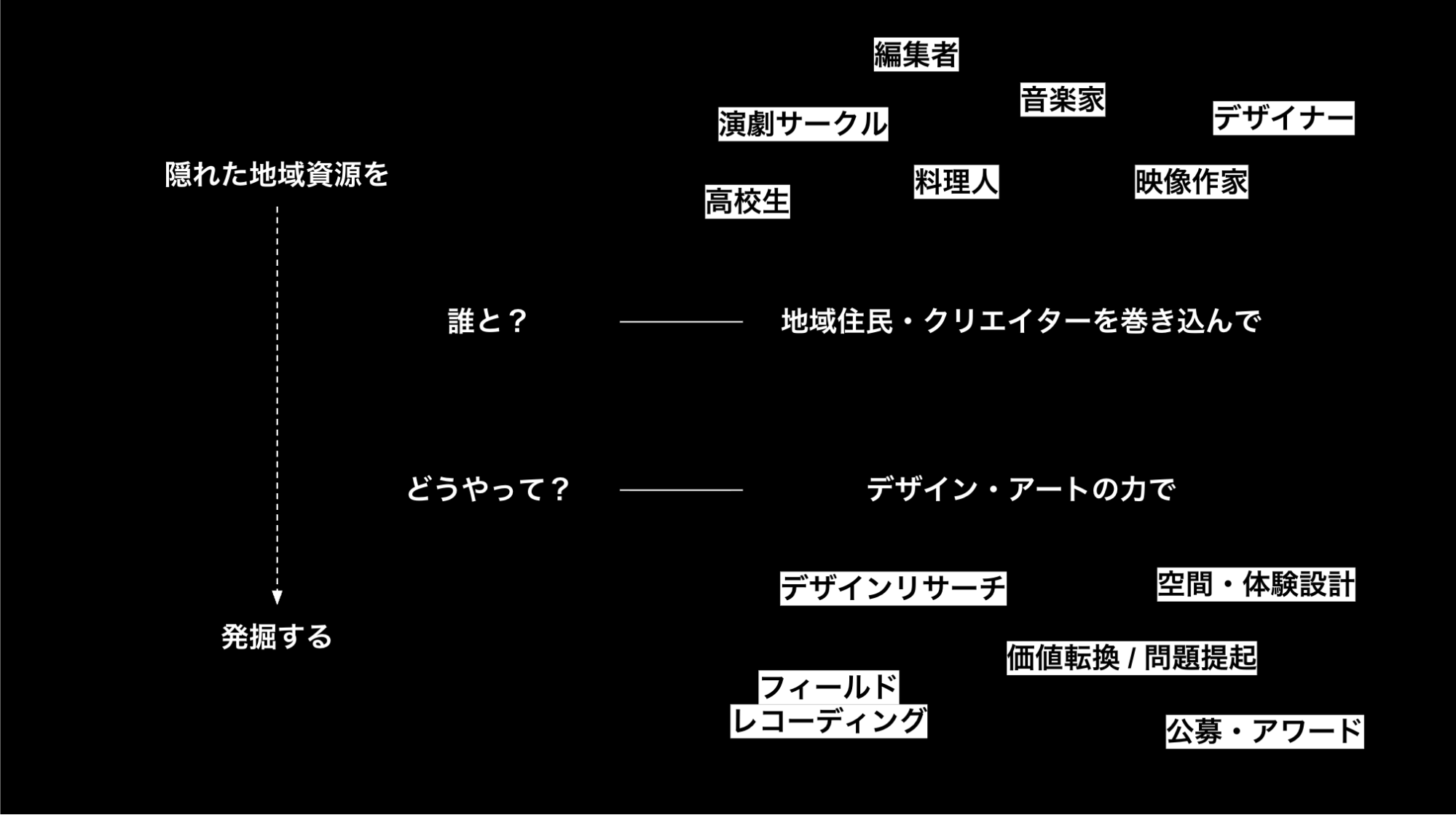

続いて株式会社ロフトワーク プロデューサー 中圓尾岳大は、デザインやアートの力で地域資源を発掘・価値化する具体的な事例を紹介しました。なかでも注目すべきは、地域の「ありのまま」を伝えるのではなく、むしろクリエイティブな「嘘」を通じて新たな魅力を創造するという逆転の発想でした。

地方でよく聞かれる「うちの町には何もない」という住民の言葉。この言葉に代表されるような思い込みこそが、地域の可能性を狭めてしまう大きな障壁だといいます。その認識を変えるアプローチとして提案するのが、事実をそのまま記録するドキュメンタリーではなく、あえて「GOOD FAKE(良い嘘)」をテーマにした創作アプローチです。

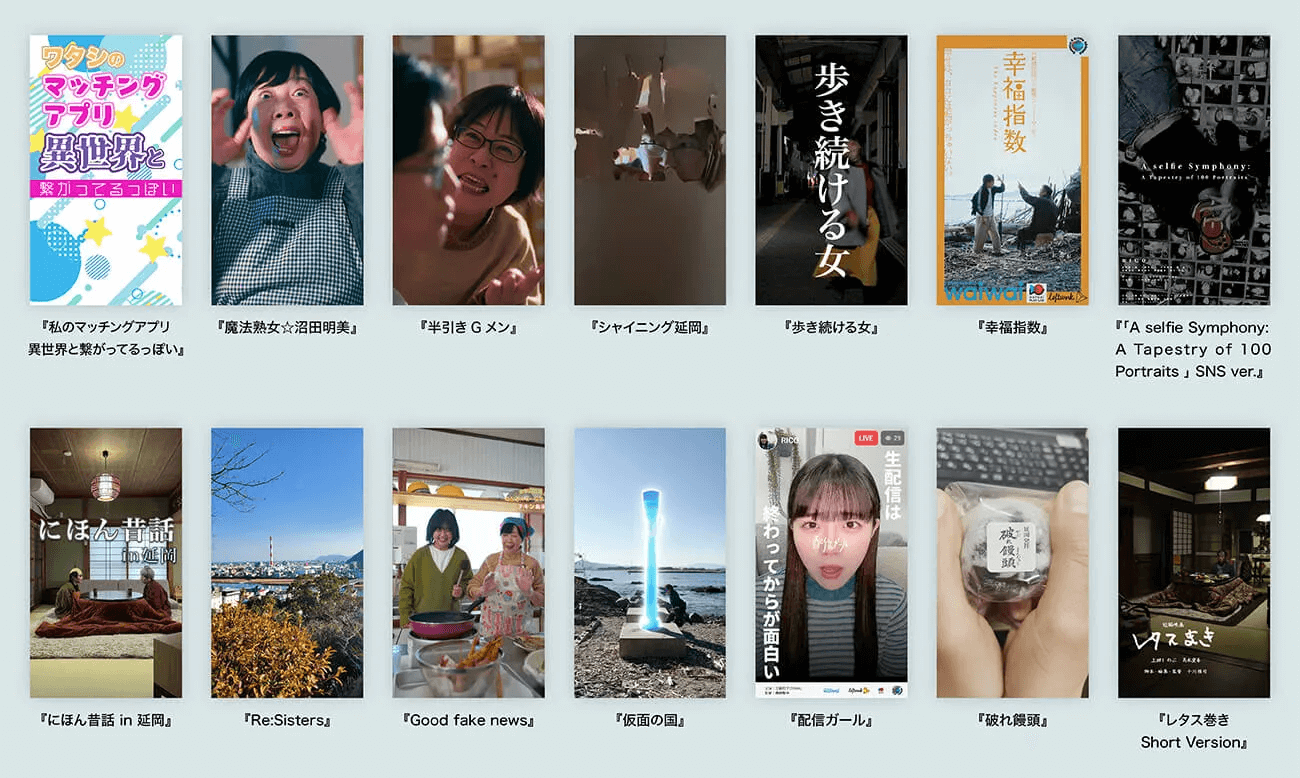

市民と映像クリエイターで「フィクション」を描く。「コネクリ延岡」の成果

その実践例と言えるのが、2023年より、宮崎県延岡市を舞台に株式会社ケーブルメディアワイワイが主催する「Connect & Create NOBEOKA(コネクリ延岡)」のプロジェクトです。

全国から集まった映像クリエイターたちが延岡市に実際に滞在し、その土地の日常的な風景や、地域に根付く神話や噂話から着想を得て「フィクション映像」を制作。市民や地元施設を巻き込んだ撮影の座組みにより、外部クリエイターと地域が一体となって制作を進めていきました。

2024年度は、テーマを「GOOD FAKE」と設定。プログラムを通じて生まれた作品は、どれもユニークなものばかり。例えば、本の隙間から、街の人々の最も幸せな瞬間を覗く能力を持つ少女を描いた作品、『延岡ホンダナユニバース』。あるいは、延岡市の名物である「チキン南蛮」ならぬ「チキン北米」を紹介する、架空の料理ドキュメンタリー『Good fake news』。こうした、どこか不思議で魅力的なフィクションが次々と誕生しました。

これらの作品群はTikTokをはじめとするSNSで大きな反響を呼び、総再生回数は2000万回を突破。しかし、より重要な成果は数字以上のところにあったといいます。地域外の人々の関心を引いただけでなく、何より地元住民が「自分たちの町にはこんなに面白い物語のタネがあったのか」と、新たな魅力に気づく大きなきっかけとなったのです。

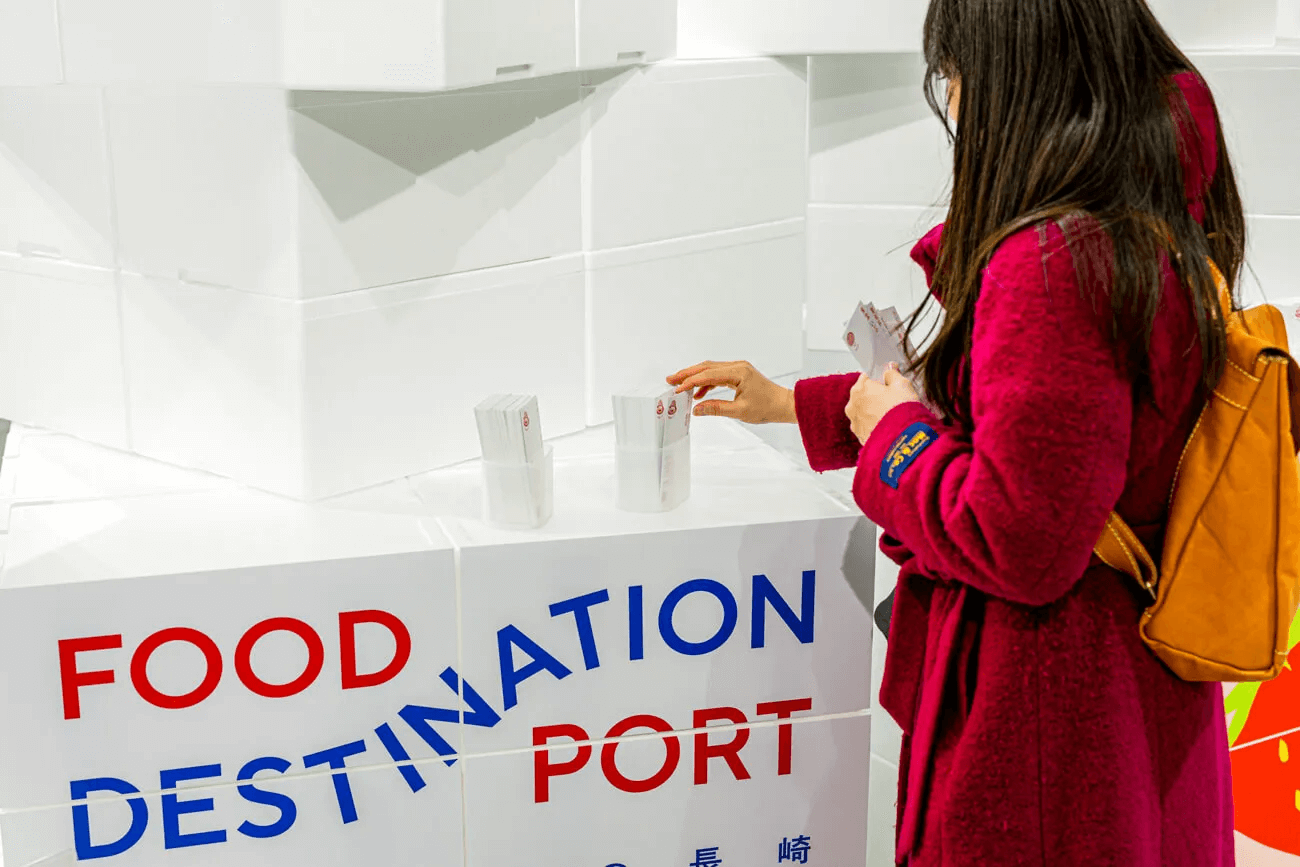

長崎空港「食の賑わい」プロジェクトに見る「地域の案内人」の重要性

中圓尾が紹介したもう一つの事例が、長崎県の「食の賑わい」創出に向けた、長崎空港でのポップアップ展示「Food Destination Port」です。豊かな食文化を持つ長崎県ですが、その魅力は県外には十分に伝わっていませんでした。観光客の多くは長崎市内に留まり、県内各地の多様な食文化に触れる機会を逃していたのです。

この展示は、空港という本来は移動の「通過点」である空間を、地域食文化への「ナビゲーター」へと転換させる試みでした。旅行者が長崎に到着したロビーに、県内の旬の食材やおすすめの店舗情報に触れられる体験の場を設計。展示と持ち帰り可能なカードを起点に、新たな食の魅力へと誘う仕掛けが施され、県内のさまざまな飲食店への回遊を促したのです。

このプロジェクトで重要だったのは、リサーチの中で、地域の食を知り尽くした「食の案内人」と協働したことだったといいます。外部の視点だけでは見えてこない、魅力的な店舗の情報を掲載することができました。

プロジェクトの詳細を見る

地域資源発掘における「外部の視点」の価値

これらの事例から見えてくるのは、「隠れた資源の発掘」とは、単に過去の歴史や既存の事実を掘り起こすことだけではないということです。クリエイティブな力で「新しい物語」を創り出し、未来の文化資産を育てることもまた、地域資源を豊かにする重要な手法の一つ。

そして何より、地元の人にとって「当たり前」すぎて見過ごされているものを、外部のクリエイターやアーティストの新鮮な視点と、デザインやアートの力で捉え直すプロセスこそが、価値発見につながるといいます。

議論から見えてきた、隠れた地域資源を発掘する3つのポイント

トークセッションの最後に行われたパネルディスカッションでは、登壇者全員が参加し、それぞれの視点から意見を交わしました。そこから浮かび上がったのは、移動価値をリデザインするための3つの重要な視点です。

1. 地域の本当の価値は「データに現れない部分」にある

「地域資源は、データで見えてないところが一番重要なんです」と高山さんが語るように、まちの最も価値ある資源は、大手プラットフォームが定量化した数値の外側にあります。路地裏の名店、地元の人だけが知る隠れた絶景、「可視化されていないもの」こそ、その土地固有の魂が宿る「地域資源」だと言えます。

高山さんの発言に応じる形で中圓尾が紹介したのが、佐世保市とのプロジェクト「Sasebo Sound Chronicle Award」。このプロジェクトでは、「“音”という媒体を通じて、現代の佐世保をどう描けるか」というテーマのもと、佐世保でフィールドレコーディングした音の素材を提供し、作品を公募しています。地域の目に見えない文化や営みを捉え直し、表現するプロセスが、隠れた資源の発掘につながるのかもしれません。

2. 成功の鍵は「内と外のキーパーソン」に出会うこと

これまで、さまざまな地域プロジェクトを実践してきた登壇者たち。地域プロジェクトを成功に導くには、ただ仕組みやプログラムを作るだけでなく、二種類の“キーパーソン”に出会うことが重要だということが見えてきました。一つは、クリエイターのように地域の「当たり前を壊す視点」を持つ役割を担う外部人材。もう一つは、地域内部で広い人脈と強い影響力を持つ、ハブ役となるような人物です。例えば、商店街の組合長や、旅館の経営者などが挙げられます。この両者を繋ぐことで生まれる化学反応こそが、見慣れた日常を魅力的な価値へと転換させる原動力となるといいます。

3. 効率的な「回遊」から遊び心ある「移動体験」へ

議論の最後に提起されたのは、移動体験そのものの概念を根本から見直すべきではないか、という視点でした。観光施策でよく使われる「回遊」という言葉には「遊」の文字が含まれるにも関わらず、現状の施策は効率的なルート案内に終始し、「遊び」の要素が欠落してしまっています。

しかし、地図アプリがもたらした影響をポジティブに捉え直すと、心理的安全性が担保され、人々は道に迷う不安から解放されたと言えます。不安がないからこそ、寄り道や偶然の発見を心から楽しむことができる。つまり、今こそ「遊び」に満ちた移動体験を本格的にデザインできる時代を迎えているのです。

リアルの位置情報を活用したARゲームは、その典型例です。「特定のアイテムやキャラクターをゲットしたい」という遊びの動機が、人々を普段は決して行かない場所へと足を運ばせる絶大な力を持ったことは記憶に新しいでしょう。このように「遊び」の力は、エリアや区画にとらわれない、強力な移動体験の価値になり得ます。

多様な視点から意見を交わす、オープンディスカッション

イベント後半のオープンセッションでは、参加者がグループを組み、前半の講演内容を踏まえた活発なディスカッションが展開されました。都市開発事業者、地域金融機関、自治体職員、モビリティ企業など、多様なバックグラウンドを持つ参加者たちが、それぞれの現場での課題と照らし合わせながら議論を深めていきました。

「人を大事な資源として捉え直す」「市民を巻き込む前にビジョンを作る」といったプロセスの話から、「心の動き」の計測や自動運転技術といったテクノロジーの可能性まで。ビジネスや地域運営の現場で「移動価値のリデザイン」をいかに実装するか、そこにどんな課題があるのか。簡単に答えがでないテーマだからこそ、多様な視点から実践的な議論が交わされました。

都市開発やまちづくりの現場での、更なる実践に向けて

イベントで紹介された事例が示すように、移動価値のリデザインに向けた実践はすでに始まっています。AIが個人の感性を学習し、クリエイターが地域に新たな物語を生み、地域の線引きを超えた新しい価値が生まれる──そんな未来の片鱗が、現実のものとなりつつあるのです。

問われるのは、都市開発や地域活性化に携わる人たちのアクション。今回紹介された手法は「全国どこにでも通ずる」ものではありません。地域ごとの課題や人々の営みに着目しながら、どんな「隠れた資源」を発掘し、どのような「移動の動機」を生み出せるのか。その実現には、以下の3つの戦略的な転換が求められるでしょう。

- 個人の感性を解読するテクノロジーを活用する

マス向けの最適化された情報提供は限界を迎えています。新しいテクノロジーとデザインがもたらす、一人ひとりにパーソナライズされた「心が動く」体験こそが、新たな事業のヒントになります。 - 地域内外の化学反応を促す共創プロセス

地域のキーパーソンと外部のクリエイターを意図的に掛け合わせ、見慣れた日常を新たな価値へと転換させる仕組みづくりが重要です。 - 効率性を超えた「遊び」のデザイン

目的地までの最適なルートを示すだけでなく、寄り道や偶然の出会いを誘発する「遊びの余白」をデザインすることが、持続可能な賑わい創出の鍵となります。

移動の未来、そして都市と地域の未来は、私たちの想像力と実行力にかかっています。何より、一人ひとりの「心が動く体験」を大切にする姿勢にこそ、新たな価値創造の可能性が秘められているのかもしれません。

執筆:後閑 裕太朗

撮影:川島 彩水