森之宮の植生環境の過去・現在・未来

「森之宮アースダイブ」レポート

大阪城の東側に広がる森之宮エリアでは、大学キャンパスや駅の建設など、都市と暮らしが交差する動きが進んでいます。そうした変化のただ中で、「暮らしのイノベーション」を軸に未来像を探る連続セッションの第4回が、暮らしと学びの実験フィールド「ほとりで」で開かれました。

テーマは「森之宮アースダイブ」。“過去”を読むゲストとして、古植生物学・古生態学の研究者である辻本裕也さん、“現在”を測るゲストとして、緑地計画を専門とする松尾薫さんを迎え、超長期での土地環境の移り変わりや気候シミュレーションのデータを見ながら、森之宮における人の活動と環境変化の歴史を学ぶとともに、未来に向けてどのような景色を見たいか、ディスカッションしました。本稿では、両氏の講演内容と、会場で交わされた議論を紹介します。

取材・文:小倉ちあき

写真:小黒 恵太朗

編集:浦野 奈美(SPCS)

森之宮を“時間の層”から読み解く

大阪・森之宮エリアのまちづくりの方向性を探る「大阪城東部地区セッション」シリーズの第4回として開催されました。「森之宮アースダイブ」では、かつてこの地が水の中から生まれたという地質学的背景を手がかりに、過去・現在・未来を行き来しながら、森之宮という場所の“時間の層”を読み解く試みです。

会場は、UR都市機構の旧西日本支社をリノベーションした暮らしと学びの実験フィールド「ほとりで」。ここを拠点に、住民・学生・専門家・企業など多様な立場の人々が集まり、森之宮の新しい未来像を作っていこうとしています。

モデレーターを務めたロフトワークの浦野は、「土地の成り立ちから未来を構想することの大切さ」を強調。人と自然がどのように影響し合ってきたのかを見つめながら、自然科学と人の活動の両方を重ね合わせながらこれからの街のあり方を考えていきたいと伝えました。、。今回のセッションでは特に自然科学のアングルから過去と現在を往復する“アースダイブ”を通じて、森之宮に潜む物語をすくい上げる、実験的な時間となりました。

植生史から森之宮を眺める|辻本裕也さん(株式会社パレオ・ラボ)

大阪を拠点に植生史を研究する辻本裕也さんは、過去の植生や景観を正しく理解するには、まずその場所の地形がどのように変化してきたのかを知ることが欠かせないと話します。その前提をふまえ、考古遺跡から得られた古植物学の資料を手がかりに、人と自然、特に植物との関わりがどのように移り変わってきたのかを読み解きながら、森之宮の「むかし」の姿を語りました。

森之宮の地下には、このまちが歩んできた記憶が、静かに眠っているのです。

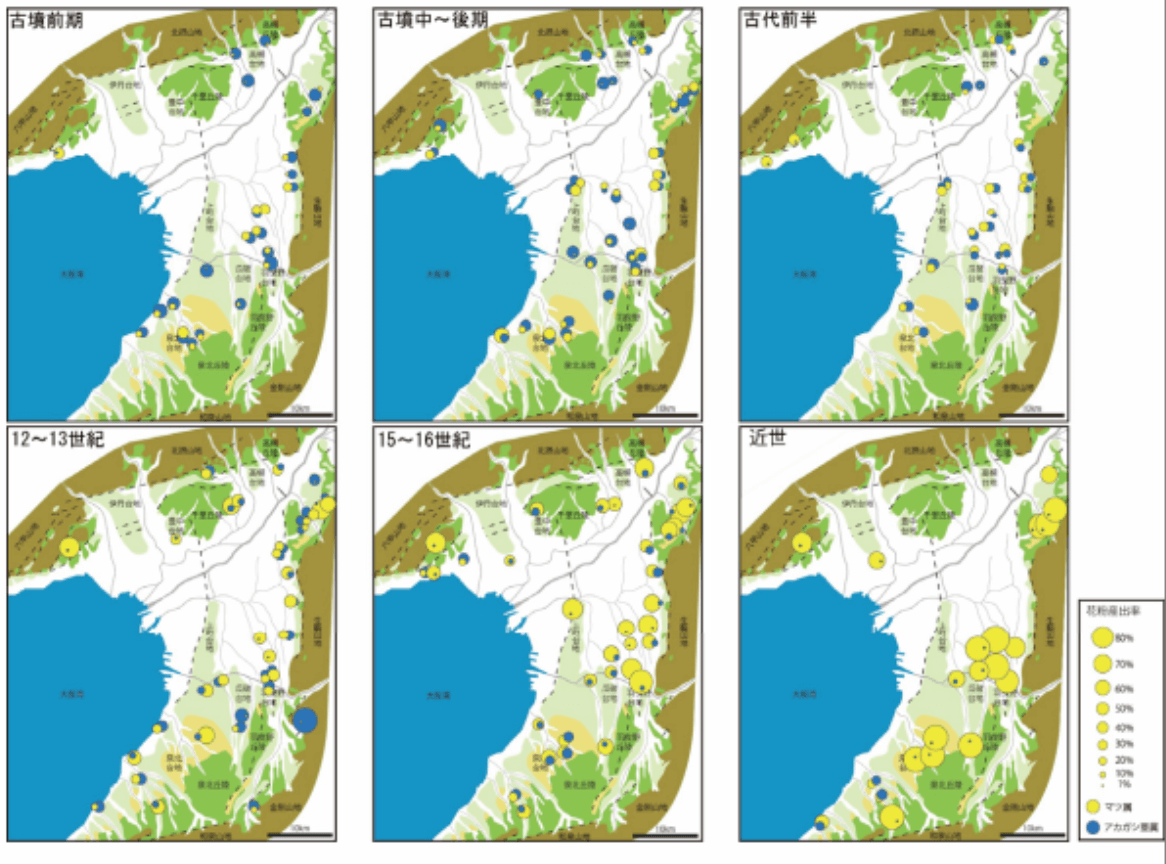

辻本さんは、森之宮が位置する上町台地とその周辺にある考古遺跡で行われた自然科学分析の成果をもとに、森之宮を含む上町台地周辺の景色や暮らしが、どのように変化してきたのかを紹介しました。植生(植物がつくる景観)は、洪水や台風といった自然の影響、また伐採や耕作など人間の活動による影響を受けて変わっていきます。森之宮周辺の植生も、こうした自然と人間の「攪乱(かくらん)」を受けながら長い時間をかけて姿を変えてきたといいます。

植生が語る、森之宮という記憶

では、どのようにして「昔の景色」を読み解くのでしょうか。辻本さんは、その方法として三つの手法を紹介しました。まず一つ目は、考古遺跡で確認できる地層を観察・分析し、そこがどのような環境で形成され、いつ堆積したのかを見極めることです。

二つ目は、その地層に残されている木材や種子などの大型の植物化石、花粉といった微化石を取り出し、どんな植物が存在していたのか、その種類の構成を明らかにすること。そして三つ目は、これらの情報を組み合わせることで、「どこに、どんな木々が生えていたのか」といった過去の植生を立体的に復元していくことです。こうした複合的な分析によって、私たちはかつての景観をより正確に読み解くことができるのです。

時間をさかのぼると、この地域の地形と植生の歴史が、まるで舞台装置のように姿を現します。

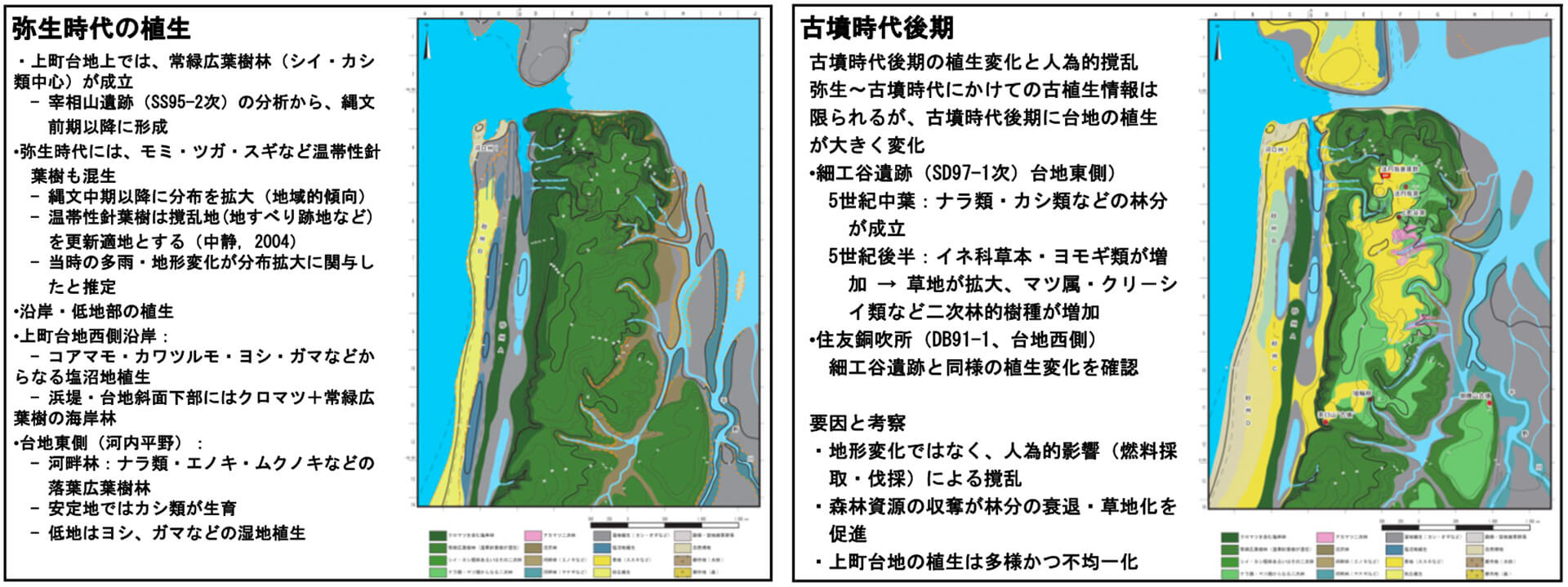

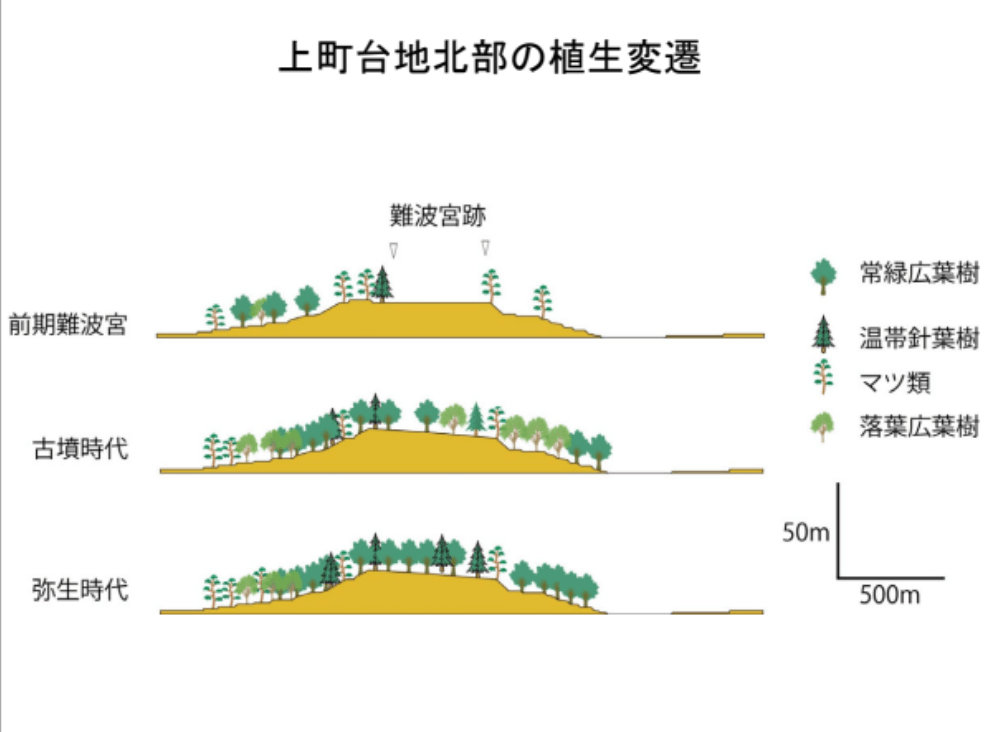

縄文時代中期ごろ、現在の大阪平野には「河内湾」と呼ばれる大きな内湾が広がり、上町台地の東斜面からその末端付近には、漁を営む集落が生まれていました。その後、縄文時代晩期から弥生時代にかけて、淀川や大和川が運ぶ土砂によって三角州が発達し、河内湾は徐々に縮小していきます。海とのつながりが細くなるにつれ、海水と淡水が混じる「河内潟(かわちがた)」の環境へと移り変わり、弥生時代中期にはさらに淡水化が進んで「河内湖」へと変化しました。遺跡の調査からは、この期間も豊かな漁撈環境のもとで人々が暮らしていたことが推定されています。また、弥生時代中期には新たに形成された自然堤防や砂州(さす)に人々の居住域が広がっていきました。縄文時代中期から弥生時代にかけて、上町台地には、自然度の高い常緑広葉樹の森が拡がっていたと考えられています。

古墳時代に入ると、伐採や利用など人間の活動による影響で植生が変化し、二次林(人の手が加わることで生まれた森林)が広がっていきました。さらに、台地西側の浜堤(砂の高まり)には、クロマツを中心とした海岸林が成立していたことも確認されています。

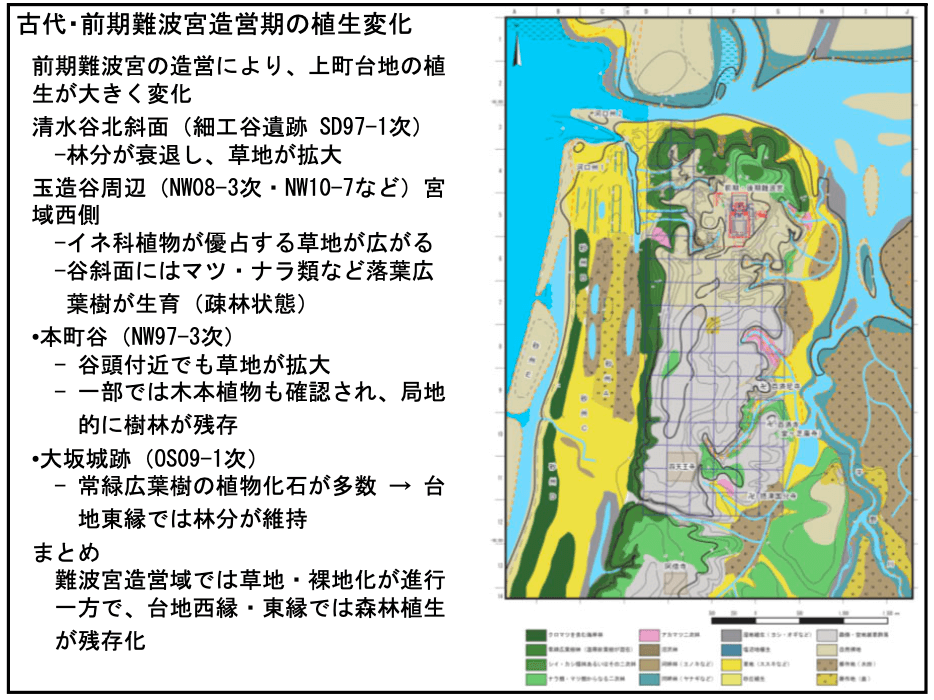

古代になると、上町台地の北端には難波宮が造営されました。ここは海や河川に接する恵まれた場所で、「難波津」と呼ばれる港に面した交通の要衝でもありました。

難波宮の造営によって、上町台地北部の景観は大きく変化しました。大規模な開発によって宮域周辺の植生は大きく損なわれ、裸地が広がり、その周囲では二次林化が進行します。一方で、宮域から離れた台地斜面の下部などには、常緑広葉樹や落葉広葉樹が混ざり合う林分が残されていたと考えられています。また、低地にはヨシなどが生い茂る湿地が広がっていたことも推定されます。こうした状況から、古代の植生は人々の営みによって場所ごとに異なる姿を見せる、いわば“モザイク状”の景観であったといえるでしょう。

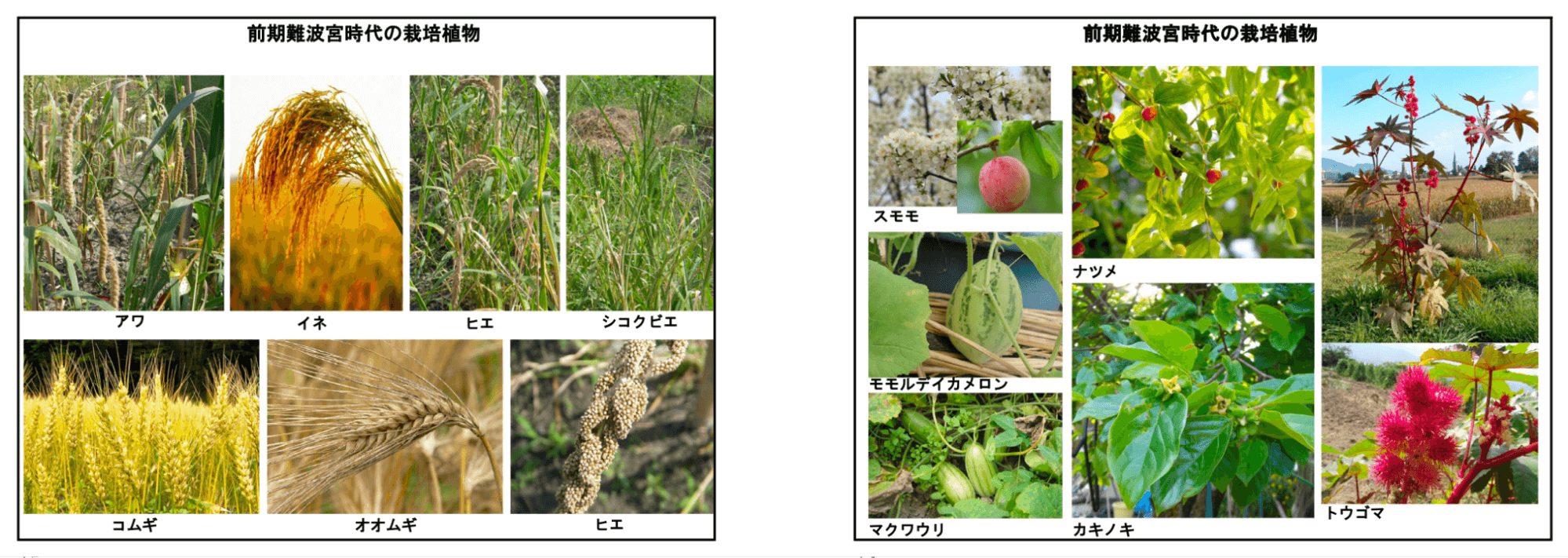

さらに当時の難波は、外交と物流の拠点として大いに栄えていました。倭王権が管理する大規模な倉庫群が建ち並んでいたことがわかっており、遺跡からは渡来によってもたらされた植物遺体も発見されています。こうした痕跡は、難波が外の世界と積極的に交流し、広く開かれた都市であったことを物語っています。

中世になると、森之宮一帯の氾濫原には農耕地が広がっていたことが遺跡調査から確認されています。耕作の広がりとともに、農地特有の植生が地域に定着していきました。

豊臣期から徳川期にかけては、大坂城の築城に伴う大規模な造成により地形そのものが大きく改変され、森之宮も大坂城の惣構の一部に組み込まれます。こうした開発によって、この地域では森林植生はほとんど見られなくなったと考えられます。また、耕作地ではワタやアブラナなどの商品作物が栽培されていたことが、花粉や種実遺体の出土から推定されています。

ここで見えてくるのは、自然と人の営みが折り重なりながら、森之宮の景観が長い年月をかけて変化してきたということです。上町台地は現在こそ「台地」と呼ばれていますが、豊臣期の大規模造成が起こるまでは、起伏の多い丘陵地で、弥生時代までは多様な植生が広がる自然豊かな土地でした。森之宮は、その台地の裾から低地へと続く立地にあります。考古遺跡の成果や時代ごとの植生情報を踏まえて植栽計画を考えることで、かつての森之宮の景観を現代につなぐことができるのではないでしょうか。

「過去の植生を含む景観を読み解くことは、これからの自然と人間の関わり方を考えるうえで大切な指標になります」と、辻本さんは締めくくりました。

緑と熱から見つめる|松尾薫さん(大阪公立大学 大学院農学研究科 緑地環境科学専攻 准教授)

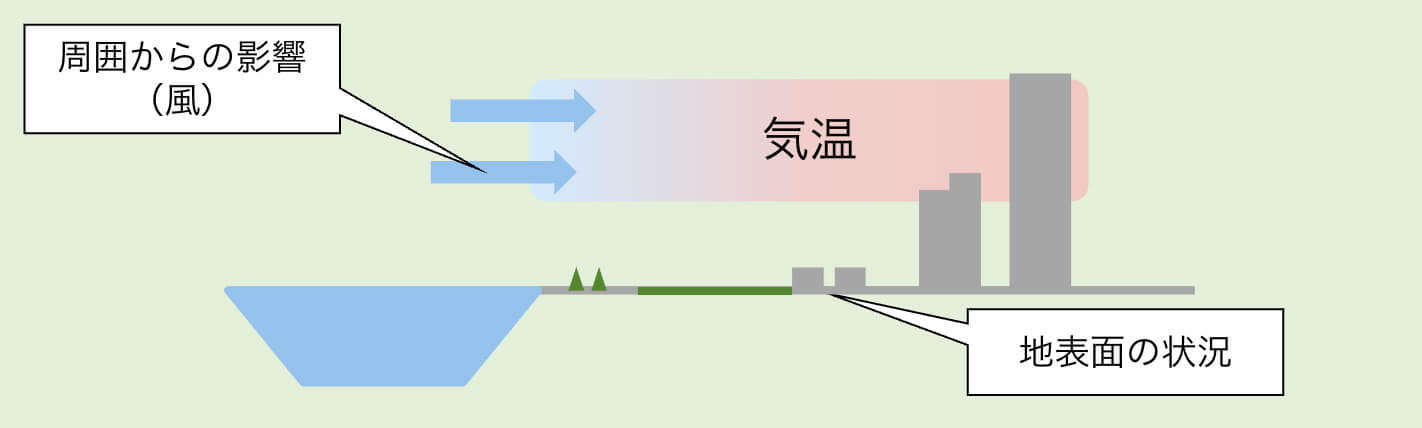

大阪公立大学の准教授・松尾薫さん(緑地計画・都市環境)は、「緑・風・熱」という三つの要素を“見える化”し、森之宮の暮らしをより快適にする道筋を示しました。建物中心の設計ではなく、緑の配置と風の流れを主役に据える視点から、夏の暑さへの対応を検討します。

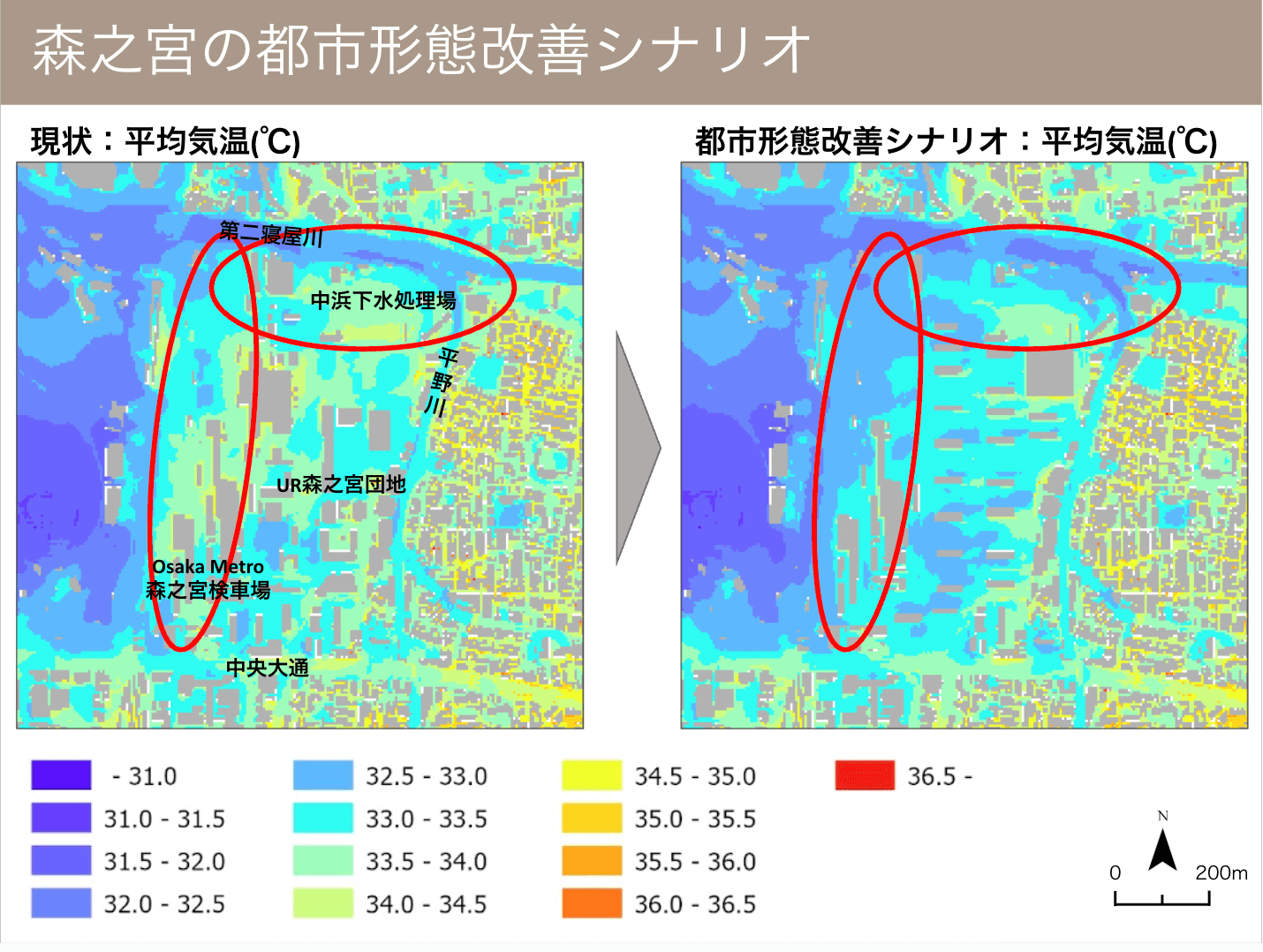

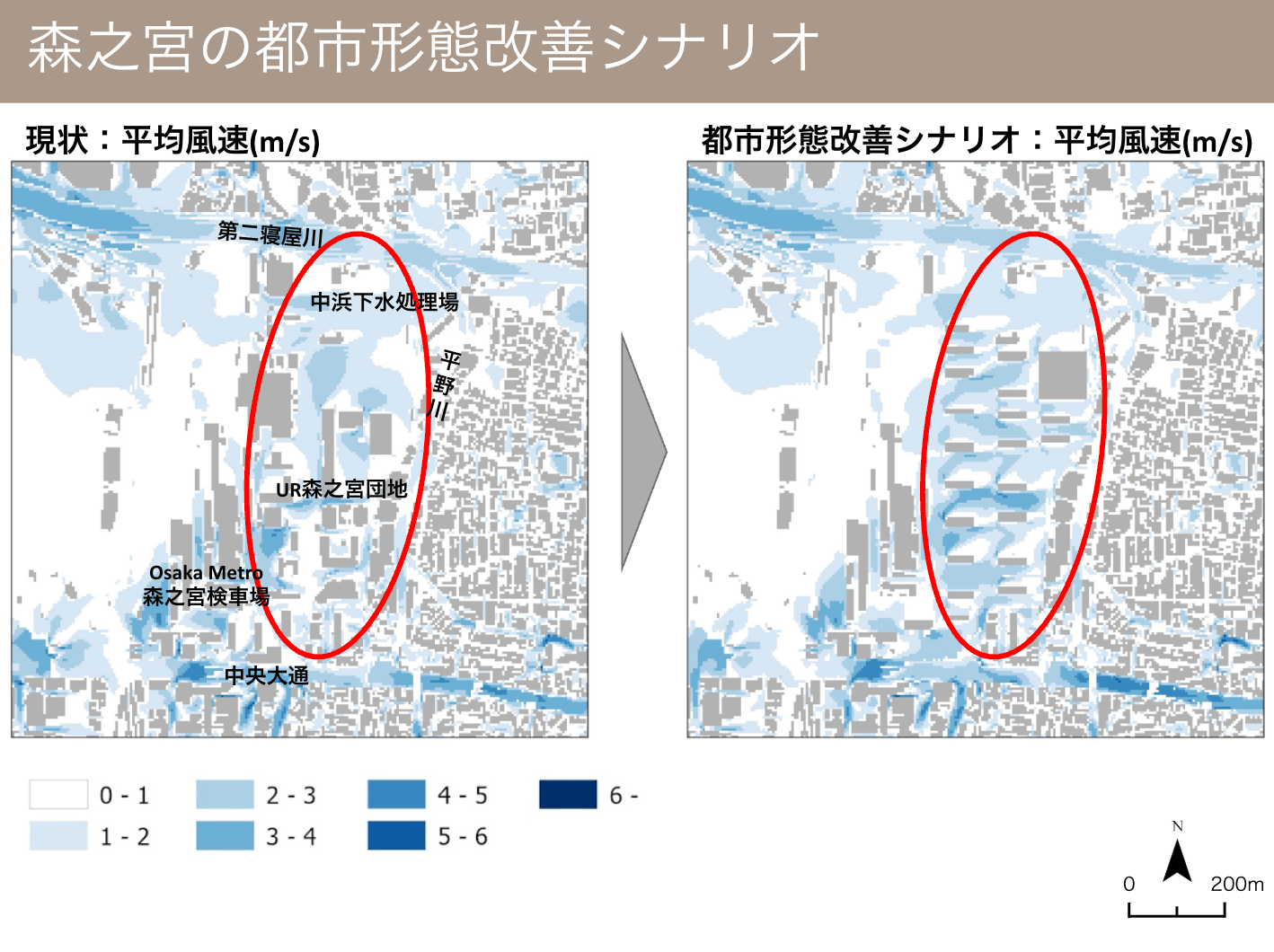

まず、大阪全域と森之宮周辺を対象に、5メートルメッシュの高精度データを用いた気象シミュレーション(2022年8月9日13時想定)を実施しました。結果は直感的な印象と一致し、川沿いや大規模公園は低温、市街地の密集ブロックは高温になりやすい傾向が確認できました。とくに大阪城公園は都心の“クールスポット”として働き、その涼しさが森之宮方面にも流れ込んでいます。一方で、団地周辺や平野川より東の内陸部には“ヒートスポット”が残ることもわかりました。

気象シミュレーションで読み解く、森之宮の暑さと涼しさ

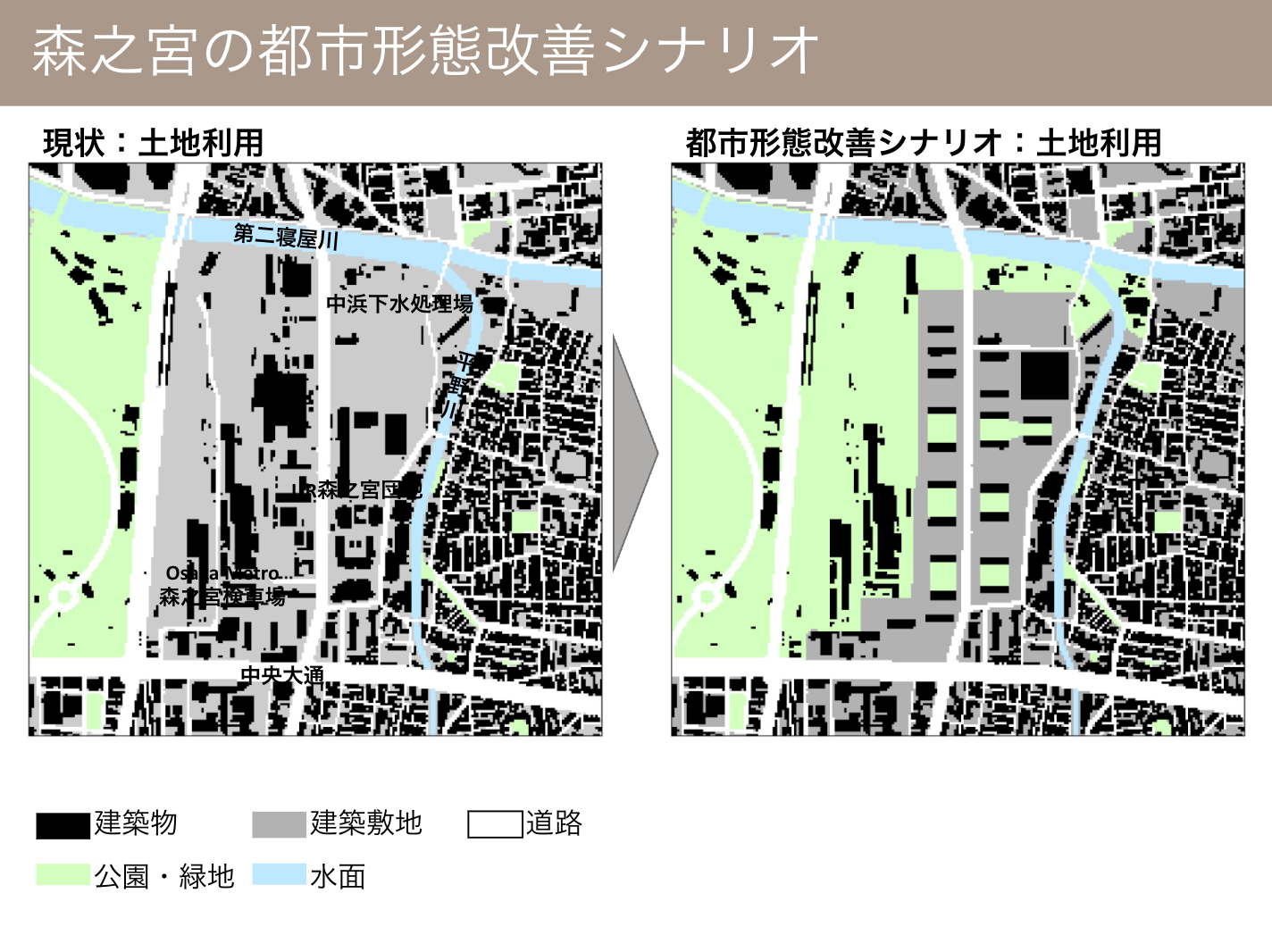

松尾さんは学生とともに「都市形態改善シナリオ」という土地利用プランを試作しました。第二寝屋川から検車場跡まで緑地を連ねて“風の回廊”をつくること、河川沿いと線路跡に連続した公園帯を設けること、団地配置を見直して風の“抜け”を増やすこと、という案です。そのプランをもとに気象の再シミュレーションを行った結果、大阪城公園の冷気が東へ広がり、川筋の低温帯も厚みを増し、団地間では風が通りやすくなり、体感の改善傾向が見えました。“点の緑”を“線や面の緑”へとつなぐことで、確かにエリアの快適指数が上がることが可視化されていました。

気象モデルについては、その限界性や課題にも触れながら、未来の土地利用プランや樹木配置をもとに風や熱の分布を再現できると伝えました。今後は、住民・事業者・行政と、まずは街のコンセプトや作りたい環境を考え、それに沿って「どこに風を通すか」「どの樹木をどれだけどこに植えるか」などのパターンを考え、現状の気候把握→土地利用改善案の修正と提案→未来の気候再現を重ねて、森之宮らしい“涼しさのデザイン”を作っていきたい、と話ました。

「科学のデータを暮らしの実感につなぐことが、これからのまちづくりの鍵になると思います」と松尾さんは結びました。

重なり合う視点から生まれた、“にじみ出し”の思考

セッション後半では、参加者が四つのグループに分かれ、登壇者を交えてディスカッションを実施。その後、各グループから発表が行われました。

議論は研究やデータの質問にとどまらず、「森之宮という土地をどう読み替えられるか」「今ある風景の中にどんな可能性を見いだせるか」といった広がりを見せました。あるグループは「森之宮は城下町の延長ではなく、生活のにおいが残る“集落のようなまち”として見直すべき」と提案。別のグループは「大阪の中心にありながら自然が息づく土地であり、都市の“縁=エッジ”にこそ次の可能性がある」と共有しました。

大阪城公園については、「緑が豊富なのにフェンスの中に閉じ込められているように感じる」「風や涼しさをもっとまちに滲み出させたい」といった意見も上がりました。風の通り道を整え、まちなかに“クールスポット”を点在させるなど、生活環境と自然をつなぐ発想が多く出されました。

そのほかにも、広域の風・緑ネットワークと路地や日陰のような小さな快適さを重ね合わせる視点から、「歩きたくなる」「心地よく過ごせる」まちの姿が立ち上がるという気づきも共有されました。

「まちは一度の計画で完成するのではなく、実測と試行を重ねながら少しずつ育てていくものではないか」。そんな意見が交わされ、森之宮を考える「ほとりで」から、“にじみ出し”の思考が静かに広がっていました。

変化のなかに続く、森之宮の風景

今回のセッションでは、森之宮という土地をあらためて“時間の層”として見る視点が共有されていました。古植物学や緑地環境科学から土地の記憶をたどることで、目に見えない過去の物語が少しずつ形を帯びてきます。

古代にはすでに外来種が持ち込まれ、異文化を受け入れながら独自の環境をつくり上げていたこともわかりました。辻本さんが紹介されたように、豊臣期の大規模な盛土や埋立は、人の手が自然を圧倒的に書き換えた時代でした。しかし、その後もこの土地は乾いた台地として、風と光を受け止めながらしなやかに生き続けてきました。

新しいものが介入しながらも、自然は完全には消えない。歴史も環境もまっすぐな線ではなく、いくつもの変数によってゆらぎながら続いてきたのです。変わりながらも残るもの。そのしなやかな循環を受け入れることから、森之宮の新しい物語が芽吹いていくのかもしれません。

Next Contents