ここから始まる未来のために。

──大阪・関西万博展示 内閣府/JST「ムーンショットパーク」

見て触れて感じてきたレポート

「初めて」はいつだってドキドキ・ワクワクする。

2025年8月26日、ぼくは初めて「万博」のゲートをくぐった。

夏のはじめにロフトワークに入社したばかりのぼく(マーケティング部:青山俊之)がここを訪れたのは、ロフトワークが総合プロデュースを手がける、大型研究開発プロジェクトの企画展示「ムーンショットパーク」を取材するためである。アカデミアをひらく在野の人文系研究者という視点も持ち合わせるぼくにとって、これは非常に刺激的な機会だった。

今回の取材では、数ある展示の中から、特に「未来のてるてる坊主ってどんなカタチ?」という企画展示に焦点を当てた。これは、ムーンショット目標8「ゲリラ豪雨・線状対流系豪雨と共に生きる気象制御」(通称:豪雨制御プロジェクト)を紹介するものである。当日は、この展示のクリエイティブディレクターを務める村上航さんに、会場を案内してもらった。

豪雨制御プロジェクトをはじめ、日本の未来構想の最先端が集うムーンショットパークは、どんな新・未来を見せてくれるのだろう。

そんな問いを胸に、運営のいち裏方として、そして純粋ないち観客として、ぼくが見て、触れて、感じたことをみなさんに追体験いただけるよう、本レポートをお届けしたい。結論を言えば、そこはまさしく「未来に向けたはじまり」の場所であった。

大阪・関西万博とムーンショットパーク

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)は、「いのち輝く未来社会のデザイン」という野心的なテーマを掲げた祭典である。この万博テーマには、私たち自身の「いのち」のあり方を見つめ直し、いかに豊かな社会を持続させていくか、という未来において避け難く困難な課題への問いかけが込められている。

この壮大なテーマは、「いのちを知る/育む/守る」といった8つのテーマ事業(シグネチャープロジェクト)などに象徴されるように、会場内の各パビリオンやエリアでさまざまな形で具体的に表現されている。

今回の取材先であるムーンショットパークは、こうしたテーマが表現される場のひとつ、万博会場の西側に広がるエリア「フューチャーライフヴィレッジ」に立地している。ここでは、多様な企画者が「未来の暮らし」と「未来の行動」に対する問いや提案を持ち寄り、来場者との対話を通じて未来社会を共に創造する「共創」が重要なコンセプトとなっている。

つまり、フューチャーライフヴィレッジは、人が主役のパビリオンとして、来場者を未来社会の実現に能動的に関わる「主人公」へと変容させていくような体験が目指された場所だった。

ムーンショットパークとは?

ムーンショットパークでは、「ムーンショット型研究開発制度」という内閣府の研究開発プログラムの描く未来ビジョンや研究開発の成果などが展示されていた。ロフトワークが携わったこの展示企画は、特に国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、JST)が推進するものであった。ここで体験できる展示は、これまでの常識を覆すような、選りすぐられた大胆で野心的な研究が集っている。JSTの研究助成にお世話になってきたぼくにとって、ここで紹介される研究者たちの成果も、その背後にある情熱や葛藤も、他人事と思えるものではなかった。

ムーンショットパークでは、日本の未来を担う十数個の大型プロジェクトが、会期中、1〜2週間ごとに企画展示を行っていた。ぼくが訪れた8月下旬、そこでは「脳波でゲームをコントロール! ブレインピック体験(プロジェクト名:身体的能力と知覚能力の拡張による身体の制約からの解放)」、そして「台風を脅威から恵に(安全で豊かな社会を目指す台風制御研究)」と「未来のてるてる坊主ってどんなカタチ?」の3つの展示がぼくを待っていた。

円柱から広がるのは、未来への問い

会場に着くと、運営スタッフが入り口に張り付きながら、入場者が溢れないように誘導しているのが好印象だった。なにより、スタッフの方々は、展示会場を半日うろつく怪しい自分に時々親しげに声をかけてくれ、大変居心地がよかった。来場者のみなさんとスタッフの楽しげな顔が印象に残っている。

会場を見渡すと、ここの空間は複数の円形ドームがひとつに重なるようにできていた。その中央の2つのドームが重なる空間が展示会場となっており、左に台風制御と豪雨制御の展示、右に脳波ゲームコントロール体験が用意されている(展示期間:8月20日〜8月31日)。

この写真をよく見てもらうとわかるように、会場中央の円柱から円形に展示用のパイプが広がっている。ロフトワークの運営スタッフによると、この中央の支柱と、そこから壁に向かってパイプが広がる空間デザインは施工会社である博展とロフトワークで検討し、実現したものだという。この工夫により、展示の入れ替えをスムーズにし、会場の壁面を傷つけない対応が可能となっていた。加えて、各プロジェクトと展示物を象徴する問いのパネル(例:脳波ゲームコントロール体験「念じたらものを操れる未来、何を動かそう?」)や、プロジェクト紹介の大判パネルもロフトワークが企画したものと聞いた。

この空間デザインの狙いが、多様な研究開発プロジェクトの各展示が来場者にもまとまって見える工夫だというのが会場で見てよくわかった。他にも、各機関やプロジェクトメンバーとの連絡、会場の運営スタッフの募集・運営の管理責任など、さまざまな裏方の役割をロフトワークが担っている。

残念ながらここではロフトワークの活躍も、各プロジェクトの数多くの魅力も、とてもすべては紹介しきれない。今回はぼくが特に体験させてもらった豪雨制御の展示についてご紹介したい。

ロフトワークは「ムーンショットパーク」展示企画の総合プロデュースを担い、全体ストーリーとコンセプト設計、多様なステークホルダー間の調整、そしてそれらの展示・クリエイティブへの実装を統括しました。その全貌は下記記事をご覧ください。

展示体験:豪雨制御をめぐる明暗

ご紹介する豪雨制御の研究開発プロジェクトは、近年、甚大な被害をもたらす豪雨に対し、その強度や頻度の抑制が目指されている。「豪雨制御」と聞くと、「そんな人智を超えたようなことができるの?」という素朴な疑問から、「自然をコントロールするなんて人間の傲慢なのではないか」という考えがよぎるかもしれない。

だが、調べるほどに、このプロジェクトがいかに「人間らしさ」が滲むものなのかがわかってきた。

そこで、この豪雨制御プロジェクトが、なぜ・どのようにムーンショットパークにて「未来のてるてる坊主ってどんなカタチ?」を来場者に問いかけたのかについてご紹介したい。

プロジェクト目標:豪雨の鎮まりを願う「未来のてるてる坊主」

展示会場は、来場者が左から右に時計回りに動くように想定されていた。豪雨制御プロジェクトは「台風を脅威から恵に」の展示を回ってから見るエリアになっている。

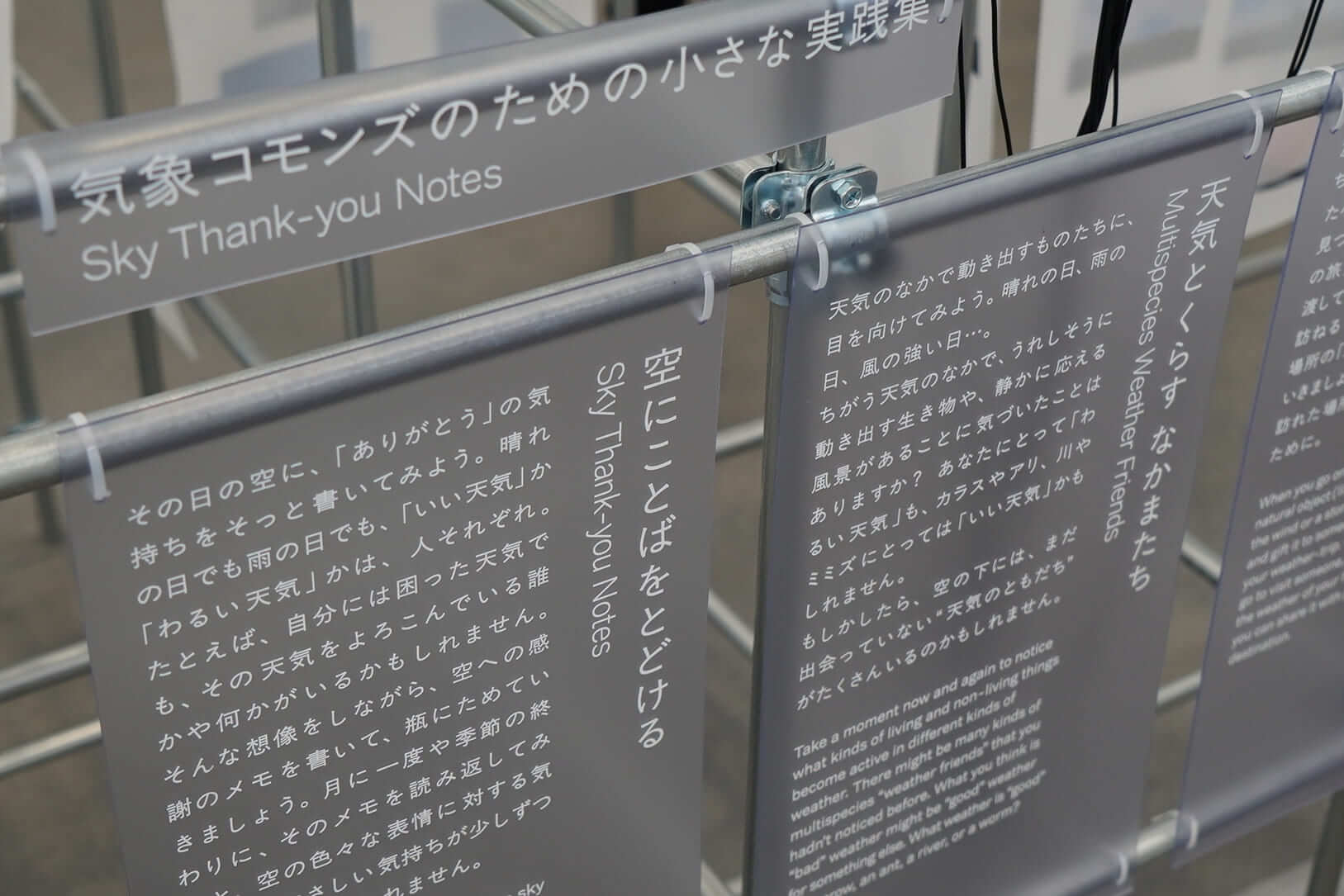

導線順に4つのゾーンが設けられ、それぞれ「Prologue」「Technology」「Reflection」「Future」と名付けられている。Prologueには、「空とはなしができたら?」という問いかけとともに、100人が撮影した空の写真が展示されていた。

はじめから研究紹介をするわけではないこの展示方法は、来場者との目線合わせのために工夫されたものだろう。この仕掛けからわかるように、豪雨制御プロジェクトの展示の特徴は、私たちと空との「遠さ」と「近さ」が随所で問いかけられている点にあった。

その理由のひとつが、豪雨制御プロジェクトで試みられている気象制御の対象の一つが「都市豪雨」だからであったように思う。豪雨制御の影響は、気象のメカニズムだけではなく、私たちの暮らしにも大きく関わりうる。

この展示企画「未来のてるてる坊主ってどんなカタチ?」が来場者に問いかけるその「カタチ」は決まったものではありえない。だからこそ、空と私たちと未来への問いかけが展示物の随所に設けられていた。

豪雨制御プロジェクトならではのメッセージに加えて、万博ならではの技術展示もしっかり体験することができた。豪雨制御プロジェクトが取り組む4つの気象制御技術の中でも、「洋上カーテン」の効果を実感できる風洞実験が設置されている。

この洋上カーテンなるものは、凧(たこ)で吊るされた巨大なカーテンを広げ、海から流入する豪雨への水蒸気を含んだ気流を抑制させる装置らしい。正直なところ、「本当にそんなことできるの?」と思うだろう。ぼくはそう思った。だが、実際に装置で実験を見させてもらうとよくわかる。確かに、洋上カーテンは、普通の鉄で遮るよりも、遠くからやってくる風の強さを和らげてくれる。

つまり、この技術のポイントもまた、海と私たちが暮らす都市との「距離」にある。豪雨制御プロジェクトの展示を案内してくれた村上が「防風効果がある海岸林も、こんな恩恵をもたらしてくれるものと昔の人は知っていたのかもしれませんね」と、プロジェクトの根底にある古くて新しい知恵について教えてくれた。

想いを届けるために。編み出したコンセプト「Weather Interpreter(天気の翻訳者)」

村上いわく、このプロジェクトは豪雨制御プロジェクトを推進する京都大学防災研究所の山口弘誠教授をはじめとした、研究者らの「想い」を実現するために対話と提案を重ねていったものだという。その「想い」とは、「今回の展示を一回限りの万博で終わらせたくない」や、「『気象を操る』という壮大なテーマは、多くの人の暮らしに影響を与えるため、研究者だけの閉じた議論にすべきではない」という先生らのことばに集約される。

企画の出発点にあったのは、研究内容に興味を持ってもらい、一般の人々と対話しながらプロジェクトを進めていきたい、という研究者らの強い願いだった。そこでロフトワークが取り組んだのが、その想いの実現方法を探る企画フェーズと、実際に展示物を創り上げる制作フェーズの二段階のアプローチだった。

企画フェーズでは3回にわたってワークショップを開催している。1回目はロフトワークの京都メンバーと豪雨制御プロジェクトメンバーによる展示テーマの探索、2回目はそのテーマを実現するクリエイターをお呼びしての作品のストーリーラインの検討、そして3回目には展示会場のコアターゲットである高校生・大学生ら「市民」との対話の場が設けられた。

プロジェクトを主導した村上によると、1回目のワークショップを経て編み出したのが、企画・展示制作・会場体験を創りあげるコアコンセプト「Wheather Interpreter(気象を解釈/仲介/通訳する者)だという。

豪雨制御プロジェクトが持つメッセージを人々に広く届けるにあたって、「人命を救う」といったハリウッド的なヒロイックなものにはせず、2050年の世界で暮らす、遠いようで近いリアルな人々の目線を描くために、小説とアニメーションが表現媒体に選ばれた。この世界観(都市空間、社会制度、その未来社会に暮らす人物像)は、豪雨制御プロジェクトの「想い」を届けるため、「Weather Interpreter」のもと一貫して表現されている。

その最たる成果物が展示会場で上映されたアニメーション作品『TUNE(治雲)― 2050年の豪雨制御』である。この作品では、豪雨制御が実現した未来都市で、時に荒ぶり、時に心の拠り所となる、気象とともに生きる人間の複雑な姿が描かれている。『TUNE』は、豪雨制御プロジェクトの特設ページにて閲覧することができる。登場人物らの丁寧な内面心理が描かれた小説もおすすめだ。下記サイトからぜひ閲覧してみてほしい。

透かし見えた問い:もうひとつの「遠さ」と「近さ」

実はぼくの心を最も惹きつけたのが豪雨制御プロジェクトの研究メンバーに焦点を当てたドキュメンタリー映像だった。映像の冒頭は、山口先生による次のことばから始まる。

2008年の7月に、神戸市の都賀川という河川において、鉄砲水によって5人の命が亡くなってしまうという事故が起きてしまいました。当時の気象の解析を行ったところですね。人間活動が雨を強めていたんではないかなということが見えてきました。それを少しでも抑えてあげることによって、今後はそういった人が亡くなることを防ぎたい。そのような思いからこの研究を始めました。

冒頭の語りを聞いた際、この豪雨制御プロジェクトがいわば「喪」から始まったのだと感じた。

もちろん、これはひとつの「解釈」にしかすぎない。というのも、冒頭の続きを聞くと、気象を変えるという人類未到の技術に可能性はあるものの、気象制御を本当に目指していいものなのか、「見極め」ていく必要性が山口先生から呼びかけられている。この「見極め」ということばには、人々がこの技術や気象とどう向き合うかを問いかける専門家としての姿勢が示されているに違いない。

ただ、隣に展示されている台風制御プロジェクトを見ていた際、そこで同じく台風被害の記憶が語られていたのを発見した。そこには、研究者の方々がピックアップした台風の数多くの模型が飾られ、その選定理由の一部に被害の経験から台風制御の研究開発に進んだ経緯が綴られていたのだ。

だとすると、一見すると異なる台風制御プロジェクトと豪雨制御プロジェクトには、深いところでは通底する「問い」と「動機」がある。両者ともに、未来技術という「明」をフックにした展示体験でありながら、同時に「祈りと喪」という「暗」の側面も持ち合わせている。

どのようにムーンショットパークは、天気という近くて遠い存在の未来を見せてくれるのか。自然と人間の「遠さ」と「近さ」を見て取ろうとした今回の訪問は、人間と自然がともに動かされる隙間を覗き込んだような不思議な体験となった。

まさに、ムーンショットパークは未来社会に向け、来場者に古くて新しい「問い」を投げかける場所だったのだと思う。

編集後記:ひとつの空と多様な問い

取材中、「こんなことができるんだ」「とにかくすごい」という感想を語り合う来場者の声も聞こえてきた。神妙な心持ちもしていたぼくはその声に少し癒やされながら、帰路に向かった。

最後に立ち寄ったのが大阪・関西万博の最大の象徴である大屋根リングである。近くで見ると想像以上に巨大な建造物でかなり圧倒された。でかいはすごい。素朴にそう感じさせてくれる十二分のインパクトがあった。

ぼくは、大屋根リングの天井を歩きながら会場の中心空間を眺めるのを楽しみにしていたのだが、意外にリングの背は低く、中央を見通すことは叶わなかった。

少し残念な気持ちを抱きつつも、道中に思い出したことがある。それは、大屋根リングを設計した建築家の藤本壮介氏は、会場中央を見通すのではなく、来場者が「空を見上げる」ことで「多様でありながら、ひとつ」のコンセプトを中央の「穴」により体現したかったという隠れた狙いである。

今思い返すと、ぼくが偶然にも体験したムーンショットパークは、大屋根リングのいわばミニチュアのような場所だったのかもしれない。なぜなら、ワクワクする科学技術と人文的な祈りなど、バラバラなものが、多様な人々が、まさに「ひとつ」として交わる、大阪・関西万博が生み出した「成熟」した場だったかもしれないからだ。

実は、今回の取材にて根っこにあったぼくの最大の問いは、1970年の大阪万博が日本の「成長」を象徴するものであったのなら、2025年の大阪・関西万博はいかに「成熟」を象徴しうるのだろうか、ということにあった。大屋根リングが狙った空を見上げるというその場限りの体験で終わるのではなく、「ここから始まる」プロジェクトとして、ロフトワークが支援したプロジェクトの意義をより豊かに解釈したい気持ちに駆られ、書き上げたのがこの体験レポートである。

成熟に終わりはない。さまざまないのちが生まれ、また成熟を迎えていく。そんな「豊か」で「人間らしい」、自然な未来は今ここから生まれてくるのかもしれない。

Next Contents