食・医療・自然

ー 持続的な地域コミュニティのための「触媒」を実践の例から学ぶ

「森之宮セッション」第5回となる今回は、まちの持続的な地域共生に関わる“触媒(カタリスト)”をテーマに、食・医療・自然という異なる領域で地域コミュニティを育て続けてきた3名のゲストを迎えます。舞台となった森之宮の「ほとりで」では、多様な活動がどのように人々をつなぎ、どんな新しい風景を立ち上げていくのか。トークセッションの随所にそのヒントが息づいていました。

文:小倉ちあき

写真:小黒恵太朗

編集:浦野奈美

森之宮における、“触媒”を探す視点

森之宮には、団地ができてから約60年かけて育まれた住民のつながりがあります。一方で大阪公立大学のキャンパス開設により、6,000人の学生が行き交い、今後は大規模開発により新たな人口流入も見込まれています。人口構成も価値観も多様化するなか、世代や背景を超えた共生をどう実現するかが、この地域の大きな問いとなっています。

また、木や花、鳥や虫など“人以外の存在”も都市を形づくる重要なパートナーです。こうした多様な存在が互いに関係し合いながら、都市の新たな豊かさを森之宮で実験的に問い直す活動も「ほとりで」では行っています。

今回のテーマは、「持続的な地域共生社会の触媒(カタリスト)を、どうデザインするか」。ここでいう“触媒”とは、人や地域、人以外の存在が自然につながり、関係が続くようそっと促す小さな仕組みや場のこと。小さな仮説と実践を積み重ねる姿勢が、これからの都市の鍵になると考えられます。

そのヒントを求め、3つの実践例に耳を傾けてみましょう。

地域コミュニティを生む「3つの実践例」から学ぶ

ホップの栽培から醸造まで、地域を巻き込むビール作り|鈴木 悟さん(中津ブルワリー/東邦レオ株式会社)

最初に登壇したのは、大阪・中津のまちで“クラフトビールを起点にしたコミュニティの再編集”に挑んでおられる中津ブルワリーを運営する東邦レオ株式会社の鈴木悟さんです。建設業から転換し、「人の生き方で未来の風景をつくる」を指針に、ビールをコミュニティの“触媒”と位置づけて活動していらっしゃいます。

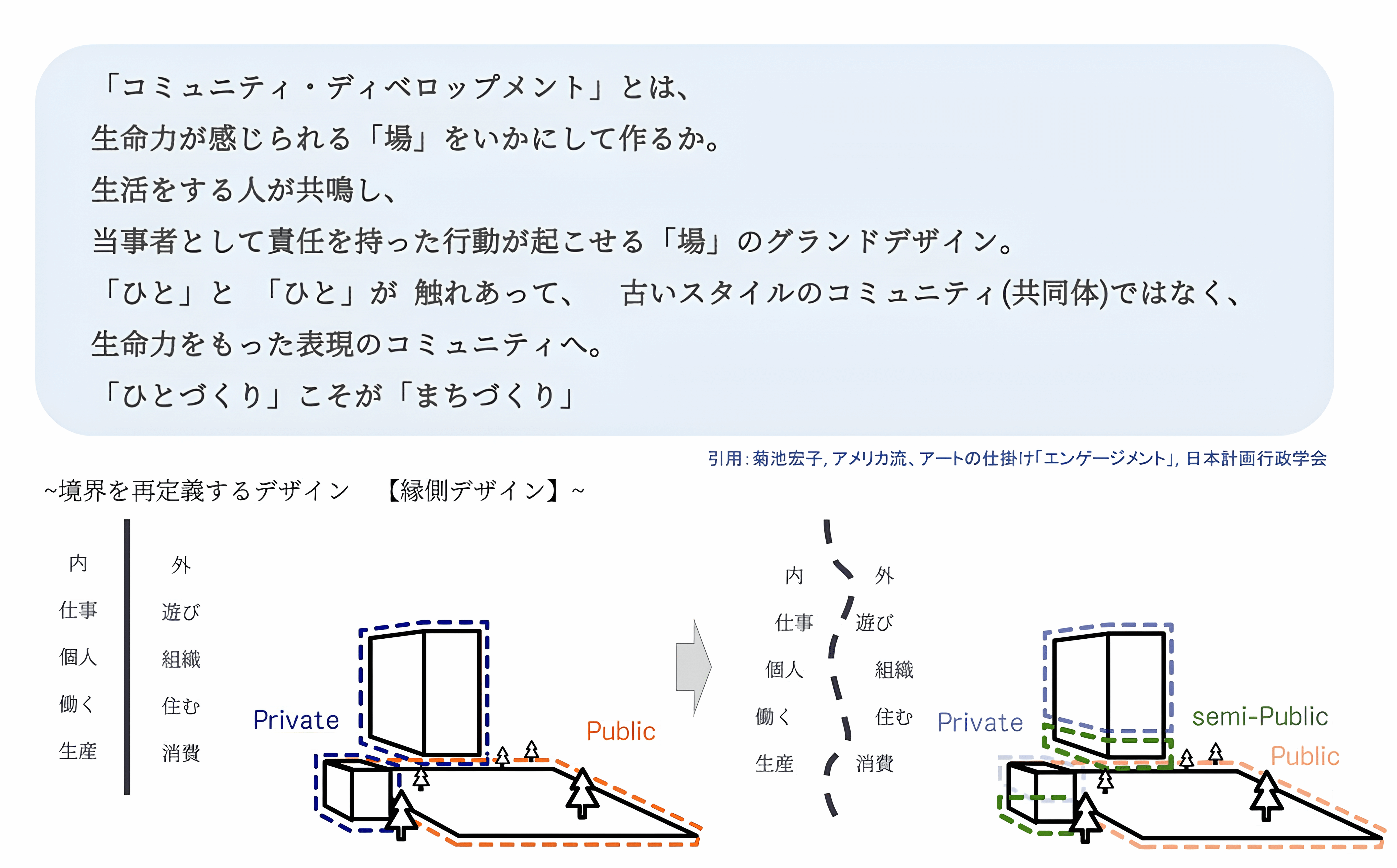

梅田至近で古い商店や木造住宅、新しいタワマンが混在する中津は、商業と住まいが溶け合う“混ざり合う街”です。まさに働く場所と暮らす場所、遊ぶ場所と学ぶ場所が混ざり合っている状態。鈴木さんはこの状態を、役割による区分が曖昧になる現代都市において、“セミパブリックな空間”の価値が高まっているのではないかと考えました。

そうして東邦レオ株式会社は、築60年の建物を建て替えずにリノベーションし、地下駐車場を醸造所へ転用しました。ここから130種以上のビールが生まれ、駐車場の一角にある「縁側空間」では400回以上のトークイベントが開かれ、地域内外の人が行き交う“都市の縁側”として機能しています。

さらに特徴的なのが、2018年から続く“ホップ栽培のプロジェクト”です。都会の真ん中でホップを育て、それを使ってビールを醸造するというこの活動は、単に地産地消を目指す取り組みではありません。「自分たちが飲むものを、自分たちの手で育てる」という、生産への参加を通じた“関係性づくり”が核心にあるのです。この活動に触発され、他の地域で「自分たちの街でもブルワリーを」と立ち上がる人々が現れているというのも印象的です。

鈴木さんは、街のプロジェクトには「段階」があると語ります。まずは“楽しい”場をつくり、人が自然に集まれるようにする(ステップ1)。次に、その楽しさに共感する人たちがプロジェクトの仲間になっていく(ステップ2)。そして最後に、その関係性を建築や空間などのハードに落とし込み、継続する仕組みへと変えていく(ステップ3)という流れです。

クラフトビールは、コミュニティを生む上で「集客力」と「コンテンツ力」を兼ね備えた媒体である。香りや味わいを共有しながら語らう体験は、人と人の距離を一気に縮めてくれます。

「一過性のイベントではなく、どう続けていくかが大事。続く仕組みをつくることがまちづくりだと思う」と鈴木さん。中津ブルワリーは、地域の風景を“飲みもの”というもっとも身近な文化から書き換えていく、現代的な触媒の実践と言えるでしょう。

病院からまちに開く地域の健康|孫 大輔さん(家庭医療専門医/総合診療専門医)

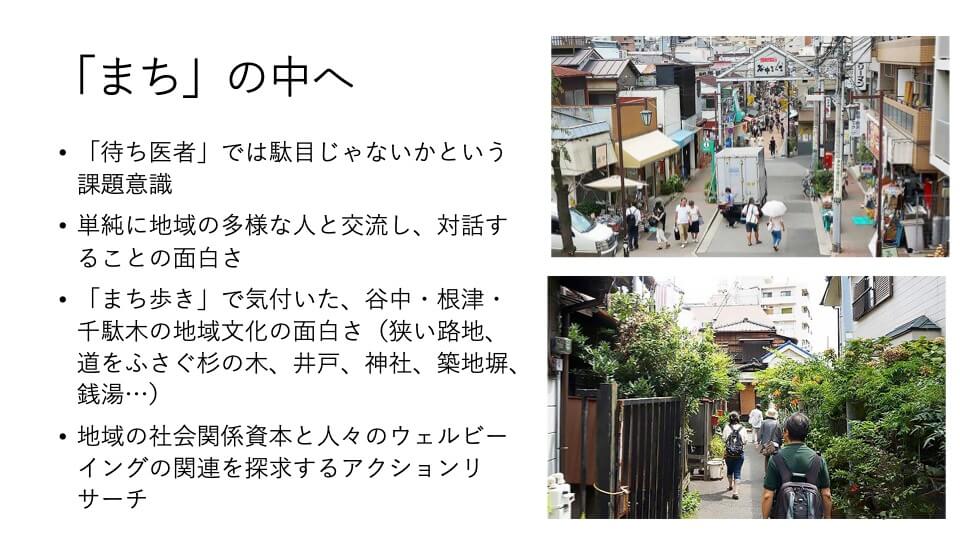

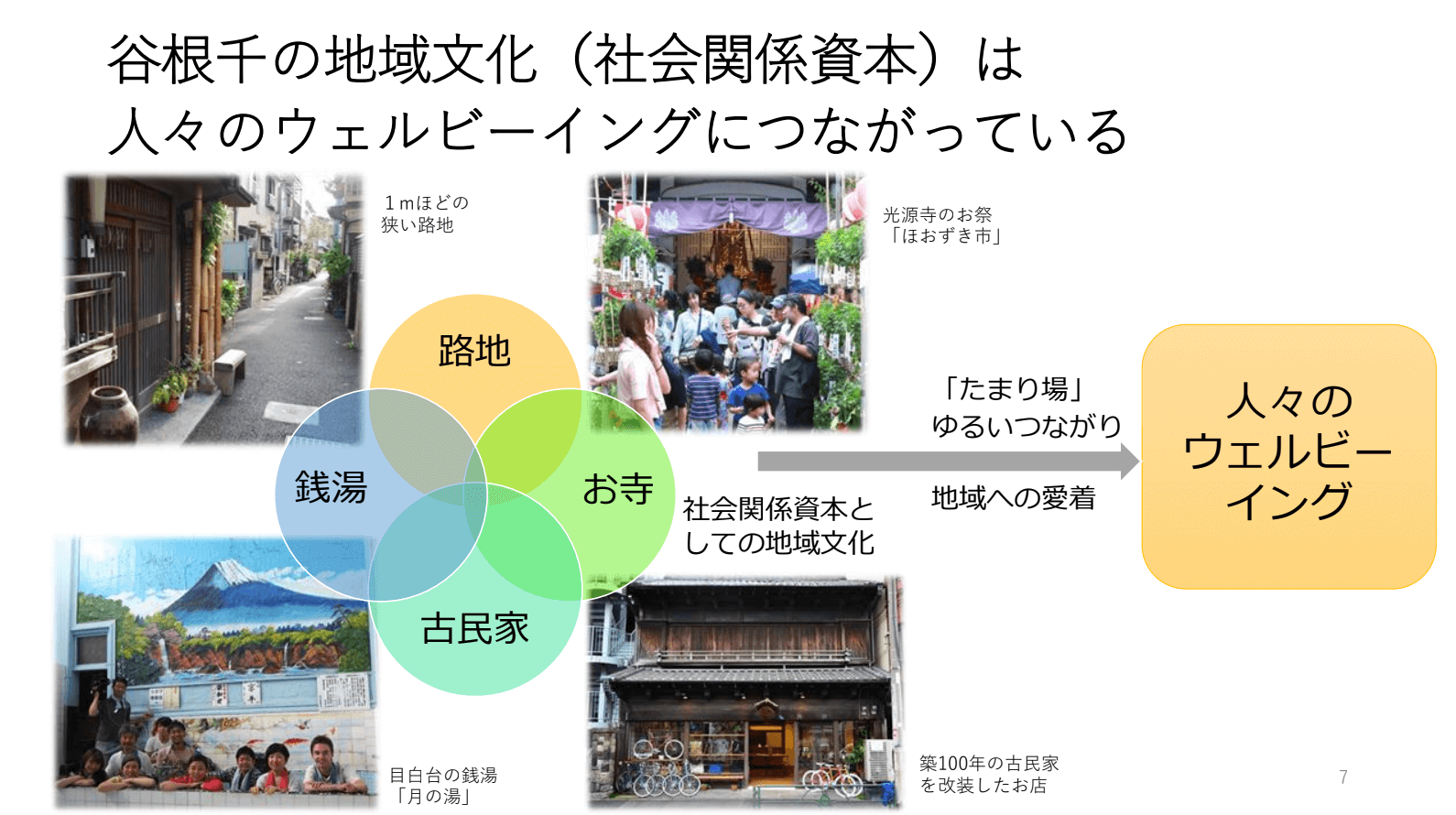

孫大輔さんは、医療を病院からまちへ開く実践を続けてこられました。東京・谷中〜根津〜千駄木では、住民と医療者が気軽に集まる「みんくるカフェ」や銭湯での交流、医療者が屋台で街へ出る「移動屋台プロジェクト」など、生活空間そのものを健康の入口へと変えていかれました。その後、鳥取県大山町に移住してからも、孤立や認知症リスクを抱える人を支える「暮らしの保健室」や「谷根千まちばの健康プロジェクト」などの取り組みを続け、住民と共に地域の健康基盤を支えておられます。

孫さんの活動は、医療を“病院のなか”ではなく“生活の場”へ持ち出すアプローチに一貫性があります。さらには映画制作にも取り組み、在宅看取りを描いた『うちげでいきたい』、医師のメンタルヘルスを扱う『どうして空は青いのか』などを自ら企画。上映後の語りの場も含め、「文化体験を通して健康を考える」場づくりを広げてこられました。

背景にあるのは“孤独・孤立が健康を大きく損なう”という確かなエビデンス、そして「健康とは身体だけで成立しない」、という孫さんの信念です。医療を支えるのは専門知識だけではなく、生活、文化、関係性の総体であるという考えから、対話や文化体験の機会を地域に埋め込むことが、医療者としての使命だと考えています。

「医療の入口は病院じゃなくていい」という孫さんの言葉どおり、孫さんの実践は、医療が“困ったときに行く場所”から、“ふだんの暮らしの延長にある関係性”へ変わっていくきっかけをつくっています。カフェ、銭湯、屋台、映画上映会など、いずれも地域住民が参加しやすく、医療者との境界が曖昧になる場所です。そこに生まれる緩やかなつながりが、健康課題の早期発見や、日常的な相互扶助を自然に支えていきます。

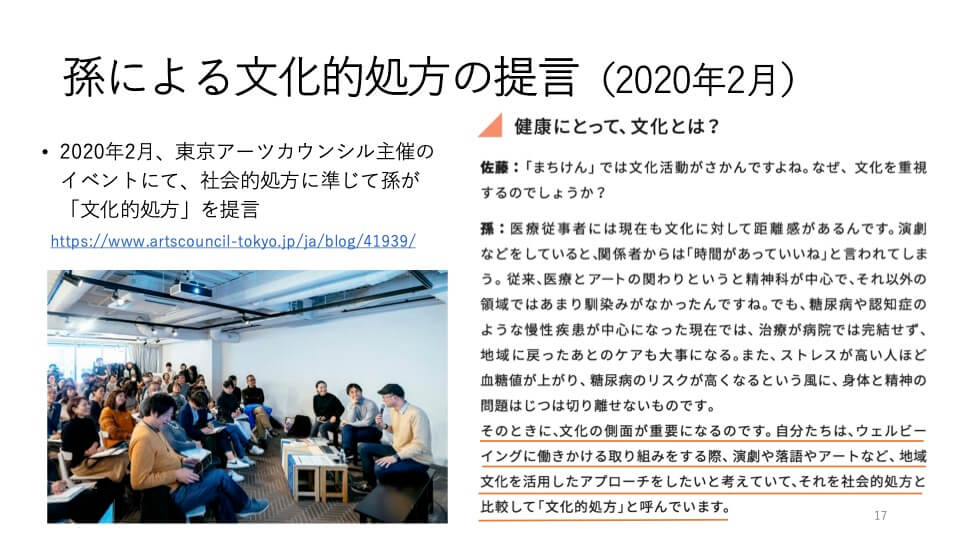

2018年頃からヨーロッパで広がった「社会的処方」は、孤独を薬ではなく“社会とのつながり”で解消しようとする試みです。孫さんはさらに、映画・演劇・音楽・落語などの文化体験を用いる「文化的処方」を提唱し、文化や芸術が人の“生きがい”や“自分らしさ”に直結すると強調します。

その背景には、英国で進む「クリエイティブヘルス」や、医療と人文学を結ぶ「ヘルスヒューマニティ」の潮流があります。孫さんはそこに、生活・文化・健康がゆるやかにつながるウェルビーイングのかたち=地域医療の未来の姿、を見ています。

ご近所で共同管理する都市の中の小さな森|渡辺 英暁さん(NEWPARK/Comoris DAO)

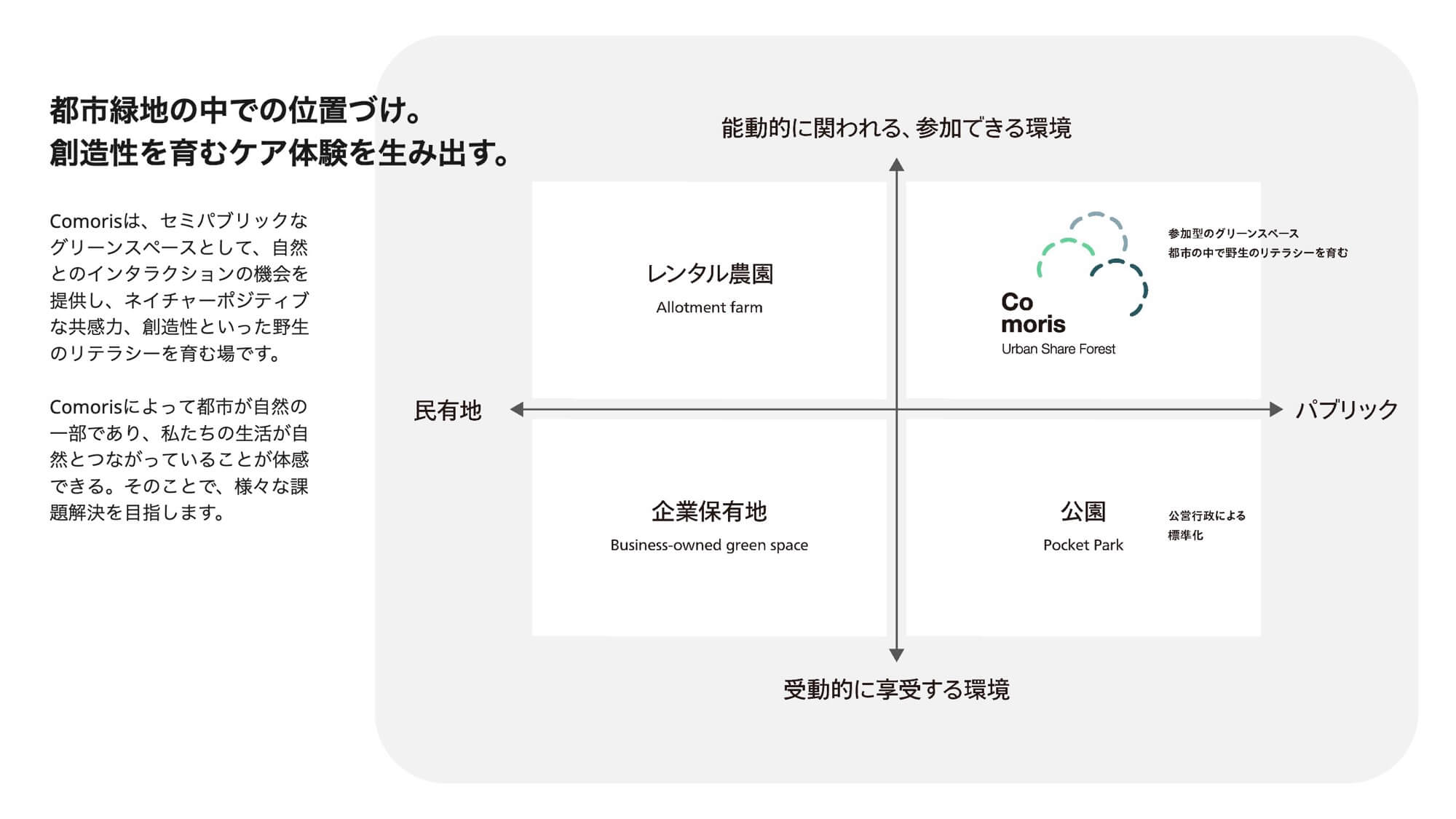

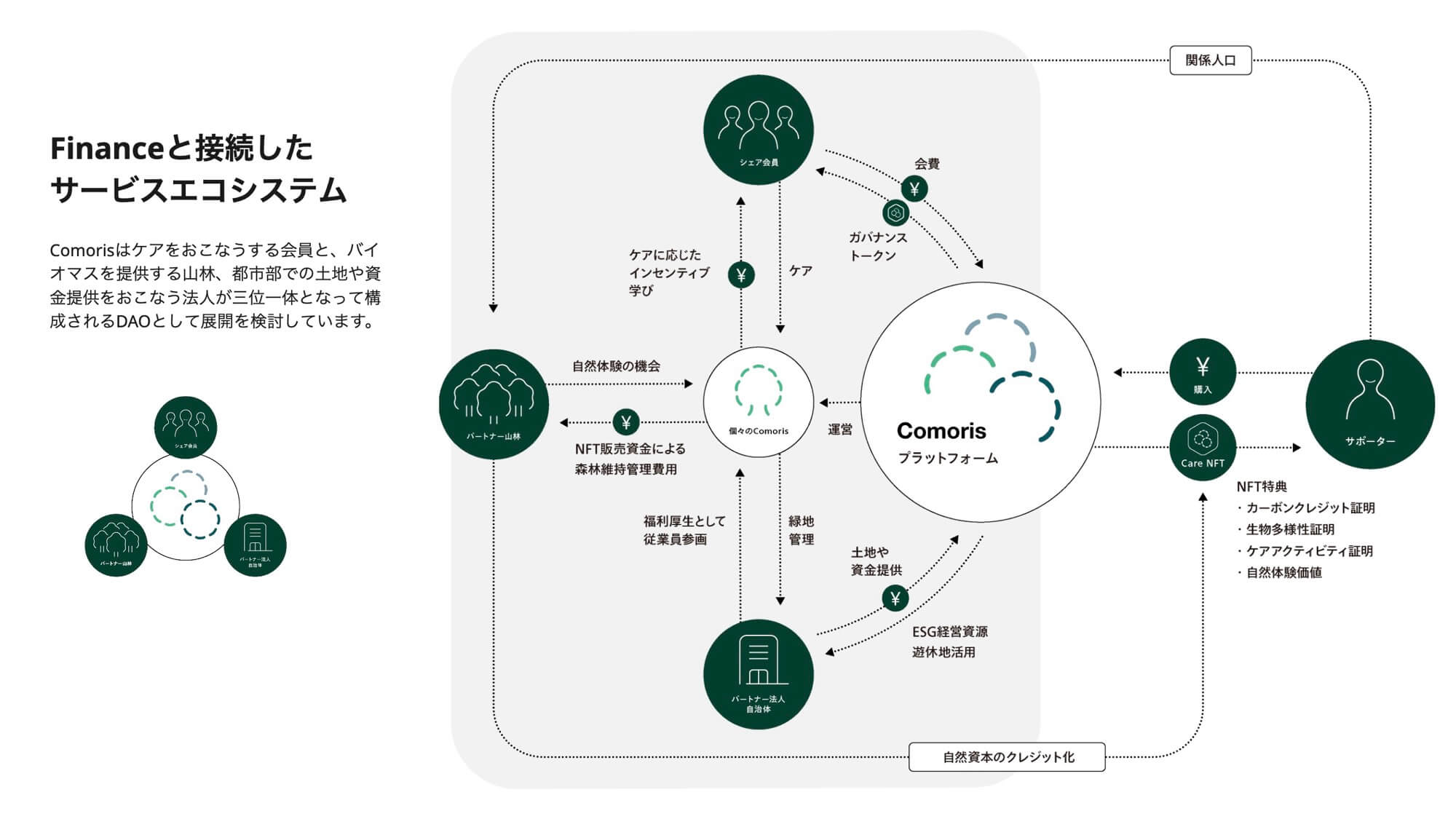

「Comoris(コモリス)」は、都市の小さな空き地を“みんなで育てる森”としてシェアするサービスです。デザインリサーチラボ「ACTANT FOREST」の南部隆一さんと小田木確郎さん、そして今回登壇したまちづくりデザインスタジオ「NEWPARK」の渡辺英暁さんの三者によって設立されたComoris DAO合同会社によって運営されています。会員が土づくりから植樹・維持管理まで主体的に関わり、「都市に森を増やす」というミッションを、人の行動変容から実現しようとするプロジェクトです。

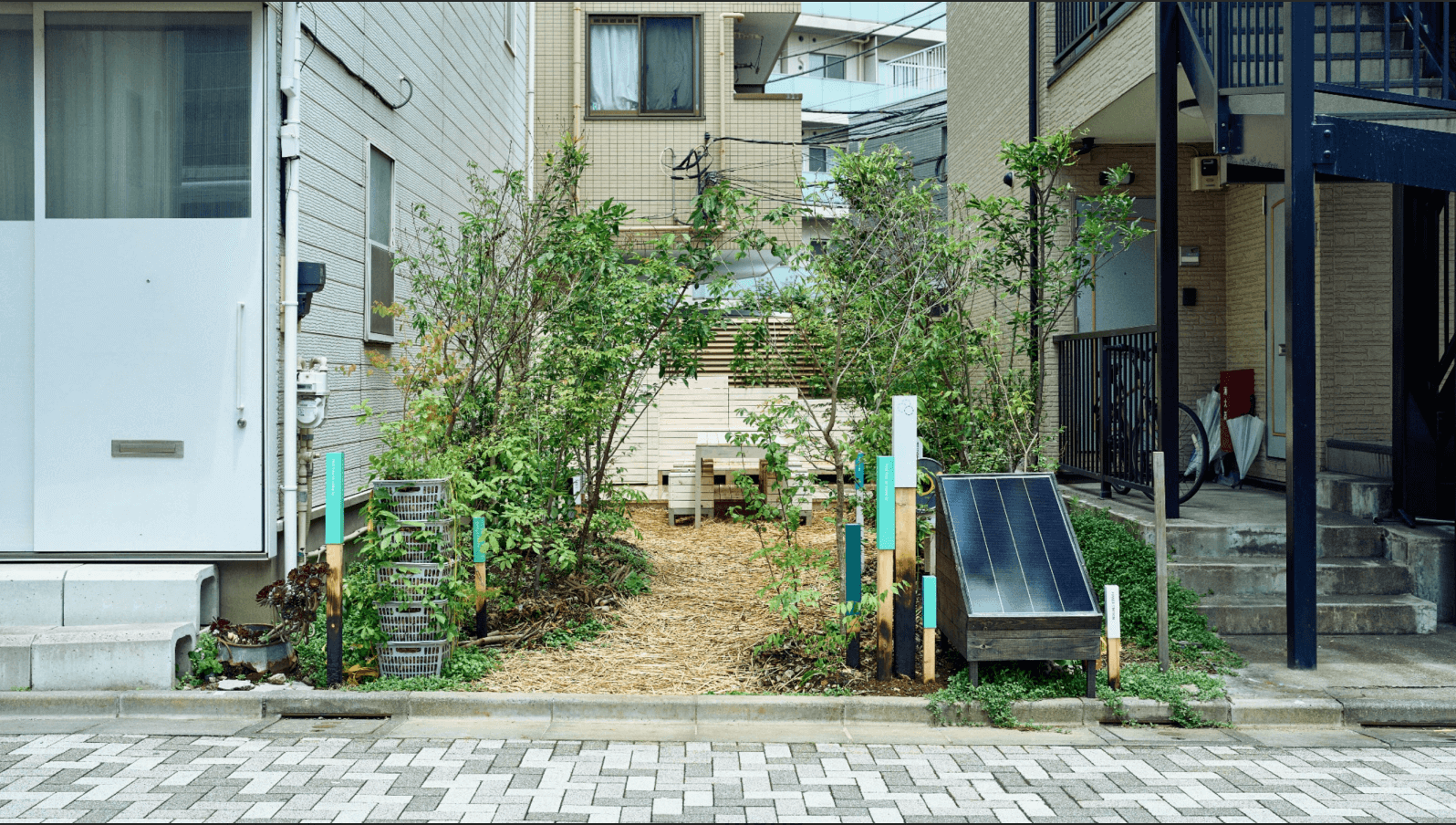

活動の原点は、自身が購入した山梨の4000坪の森での実験にあります。「学んだことを実践する場所が都市にはない」と感じたことから、森づくりの知識や喜びを都市へ持ち帰り、コンパクトな空間で展開する方法を模索しました。こうして、2024年5月から代々木上原の商店街沿いの空き地を活用した活動「Comoris」がスタート。「Comoris」は、土や植物に親しむ場と、大学や企業などと一緒に試みを重ねる場のいう2つの側面を持ち、日常の中で自然との関わりをそっと育てています。

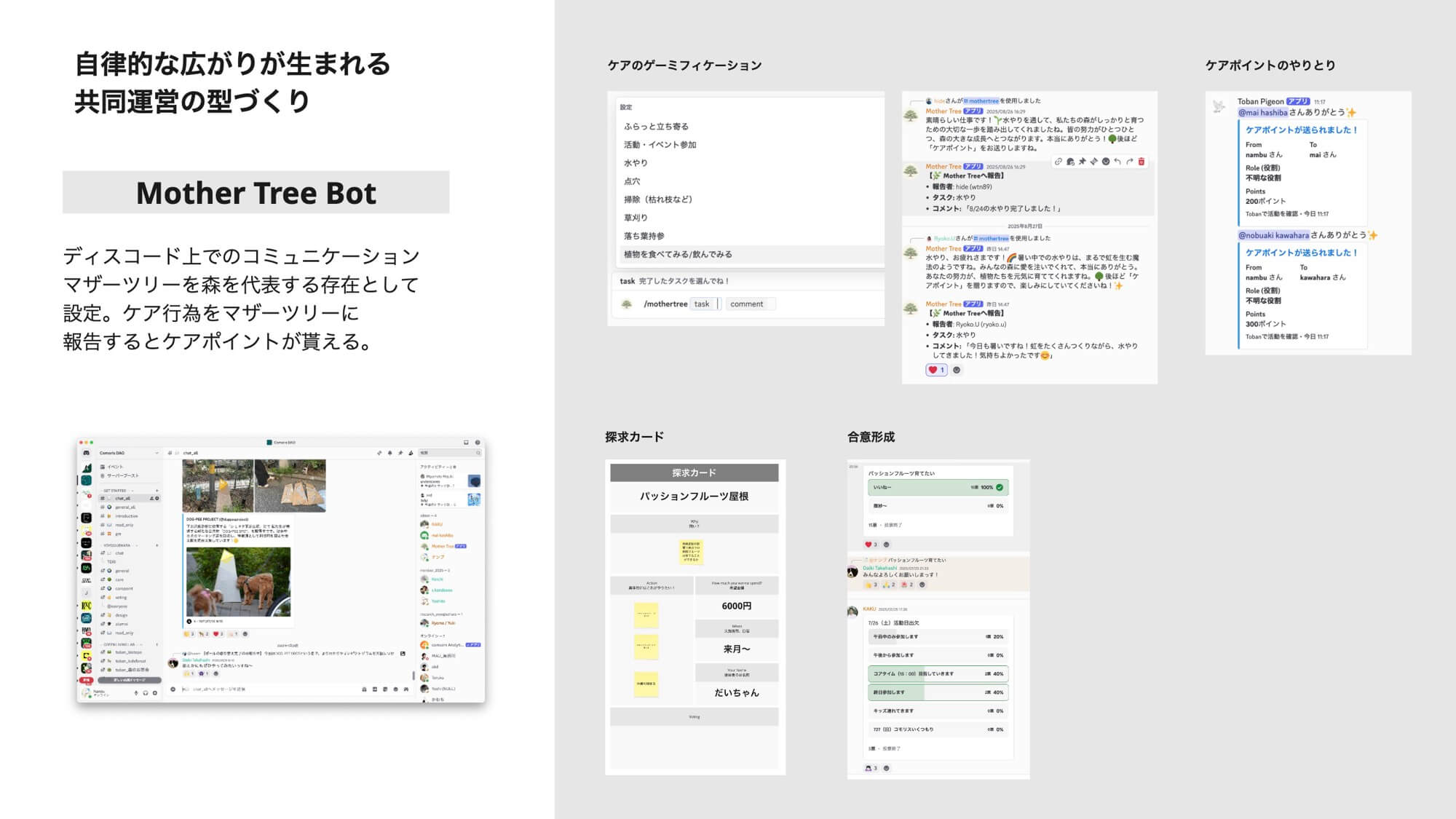

特徴的なのは、森づくりの参加構造そのものが“自律分散”で設計されている点です。会員は専門家の意見を取り入れながら、炭や落ち葉で土を育て、植える植物を議論しながら自分たち主体で決めていきます。活動に参加するとインセンティブが付く仕組みを実験的に導入し、運営の負荷の分散と、活動量に応じたメリットが得られる運営体制を築いています。

また、朝に森の中で大きなテーブルを囲む「森の朝食会」や夕方に行う「森のお茶会」では、会員、地域住民、SNSを見て訪れた人がゆるやかに交わります。森で育ったハーブや野草を味わいながら過ごす時間が、小さな緑地を“セミパブリックな場”として開き、人と自然、そして人と人の関係を静かに再編していきます。都市の余白に森を挿入するだけでなく、その森が多様な主体をつなぐエコシステムとして機能しはじめている点こそ、Comorisの最も重要な価値であるといえるでしょう。

さらに、Comorisは地域住民に限定された活動ではありません。Comorisにビオトープをつくる「TOKYO ECOLOGICAL NETWORK」のプロジェクトでは、かつて敷地前に流れていて今は暗渠となっている川の上流域から泥を採取し、「眠る種子をもう一度芽吹かせる」試みも進行しています。

商店会や造園業者、大学、企業など多様な主体が出入りし、森を通じて異なるコミュニティが自然につながっていきます。また、生物多様性への貢献度を可視化したNFTを活用し、都市の森と山間地域の里山保全を資金循環でつなぐ仕組みも構築中です。

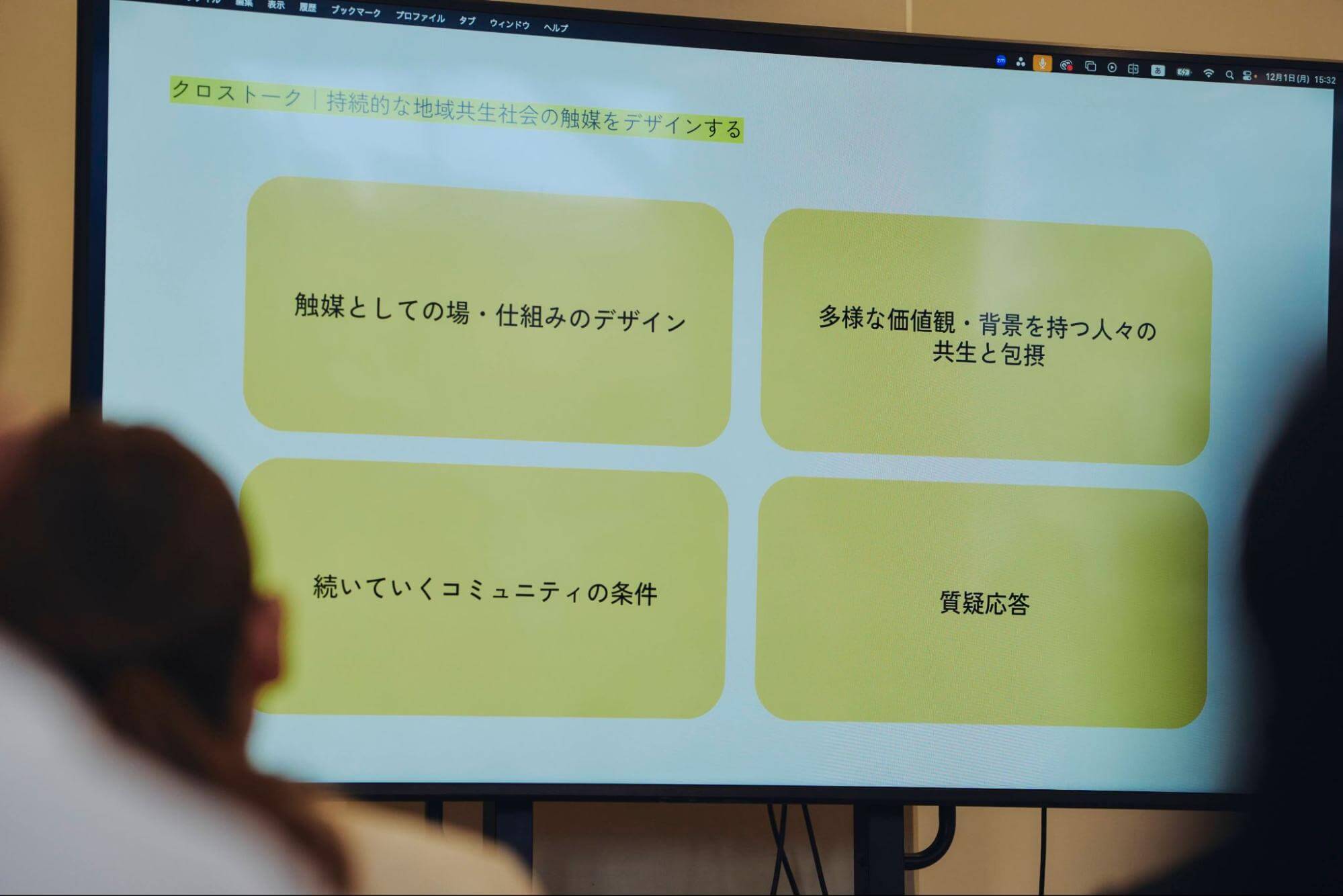

クロストーク:触媒としての場と仕組みをデザインする

3名の実践から浮かび上がったのは、コミュニティが立ち上がる背景には必ず“触媒となる仕掛け”があるという点でした。鈴木さんは「物が出来上がるプロセスは単純明快で、人を自然と集める」と語り、ビール醸造が参加の動機を生む触媒になっていると説明。一方で「中津という街の持つ、雑多な文脈も大きい」と文脈依存性も指摘しました。

渡辺さんは「ガチガチに決めないほうが多様な関わりが生まれる」と述べ、参加方法を固定しない“ゆるさ”を重要視。それを受けて、それは大事な視点だと孫さんもうなづき、「人は目的のために行動するのではない。楽しさを軸に活動すると、人が自然に集まることが多いと思う」と続けました。

ゆるやかに・おおらかにつながるために

世代や背景の異なる人々をどう包摂するか。ここでも鍵となるのは“関わりの柔らかさ”でした。

渡辺さんは「参加の濃淡を選べることが大事」と述べ、外側と内側のコミュニティの境界をなくすような仕組みが関係性の継続につながると協調。朝食会やコンポストのような入口を複数つくることで、地域住民・来訪者・SNSで関わる人など、多様なコミュニティが森に重なると説明しました。

鈴木さんも、ビールづくりやホップ栽培といった具体的な行為が“特別でない参加理由”を生み出し、地域外の人もふらりと入りやすい余白をつくるのだと話しました。触媒を他地域に応用する際には、目的を強く定めず「参加理由をひとつに絞らないこと」が共通の認識となりました。

また、東京と鳥取という異なる地域での生活経験を有する孫さんは、地方都市のほうが暮らしの中にコミュニティへとつながる動線を見つけやすいと語ります。そのうえで、コミュニティの外側にいる人は、すでに内側にいる誰かに導かれるかたちで足を運ぶほうが、自然に関係を築きやすいとも話しました。

続くコミュニティの条件とは?

「コミュニティに目的は必要か?」という問いに対して、目的を明確にしすぎると参加のハードルが上がってしまうという指摘もありました。楽しさや居心地を軸に、関わりが自然に育っていくことも重要だと感じさせられます。

コミュニティ継続のためには、役割が固定しないことも大きな要素です。運営者と参加者の境界をゆるめることが不可欠であり、役割が循環し、運営の透明性が担保されることで、新しい参加の入口が開かれていきます。

そして何より大切なのは、参加者が“自分のペースで出入りできる余白”です。「ゆるさは意図的にデザインするもの」と渡辺さん。特定の誰かの熱量や交流に依存せず、小さな参加が折り重なって、ゆるく続く構造こそが、コミュニティの寿命を長くするのかもしれません。

余白のデザインで育てるコミュニティ

今回のセッションで見えてきたのは、コミュニティを“つくる”のではなく、“育つ環境を整える”という視点の重要性です。食・医療・自然の異なる領域に共通していたのは、触媒を生む仕組みの核心が「余白のデザイン」にあるという点でした。

森之宮では、大阪公立大学キャンパスの誕生、新駅の開業、周辺開発の進行など、多様な人が交わりはじめる条件がすでに整いつつあります。流入する学生をいきなり地域活動へ誘うのではなく、まずは立ち寄りやすい場をつくり、住民との自然な交差点を増やすことが現実的なのかもしれません。この街でどんな触媒が生まれていくのか。それを形づくるのは大規模開発だけではなく、小さな実践の積み重ねと、それを受け止める人々のまなざしなのかもしれません。

Next Contents